Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Kosmopolitismus als Syndrom, Bildung als Panzer: Teju Coles fulminanter Flaneur-Roman über New York und Brüssel

Ist die Psychiatrie "heute auf demselben primitiven Entwicklungsstand wie die Chirurgie zu Paracelsus' Zeiten"? Das fragt sich mit Julius, dem Helden von Teju Coles Großstadtroman "Open City", ein junger Psychiater. Wie in der frühneuzeitlichen Signaturenlehre schließe man in seiner Profession von äußeren Zeichen auf innere Vorgänge. Erschwerend komme hinzu, dass "die Quelle unseres Wissens über das Bewusstsein des Patienten dessen Bewusstsein selbst ist" - und somit alle psychologische Behandlung ein "großer blinder Fleck". Mit diesem Selbstzweifel gibt sich Julius als postmoderner Intellektueller zu erkennen, der französischen Antipsychiatrie zuneigend. Die Probleme treten freilich erst beim Stellen der Diagnose auf, nicht schon beim möglichst wertungsfreien Observieren.

Und so nähert sich Julius seiner wichtigsten Patientin einfach protokollierend, liest die Zeichen, aber belässt ihnen die Mehrdeutigkeit. Diese Patientin ist kein Mensch, sondern ein Konstrukt, und zwar eines aus der Praxis (dessen Theorie, der Postkolonialismus, hinterherstolpert): Es ist der nach allen Ver- und Entmischungskriegen übrig gebliebene Kosmopolitismus der Metropolen. Die offene Stadt tritt hier zweifach in Erscheinung, im alteuropäischen Gewand das xenophobe Brüssel und als nervöser Weltgeistschmelztiegel unserer Tage das xenophile New York. Beide Orte durchstreift unser Flaneur, dabei nach Benjamin-Art räsonierend.

Über weite Strecken besteht das ruhige, schöne und zugleich beunruhigende Buch aus diesen Spaziergängen des westlich gebildeten, aber doch auch seine afrikanischen Yoruba-Wurzeln zumindest versuchsweise würdigenden, sogar hier und da die afroamerikanische "Brother"-Verbrüderungsrhetorik einsetzenden Helden. Als Kind einer deutschen Mutter und eines nigerianischen Vaters personifiziert er den postkolonialen Multikulturalismus geradezu: "Original und Spiegelung in einem". Ohne Familie steht er da, seine Freundin hat ihn verlassen, und mit Professor Saito verliert er seinen Mentor. Der melancholische Grundton scheint mit dieser Einsamkeit des Protagonisten zu tun zu haben, der als Hybrid in beiden Kulturen schräg angesehen wird.

Wir erkennen das seinerseits hybride New York von heute, in dem es keine Schichten mehr gibt, nur Zonen. Wir beobachten einen Weißen, der einer Asiatin Chinesisch beibringt, besuchen einen haitianischen Schuhputzer, der sich als freigekaufter moderner Sklave entpuppt, jedoch die Familie, in der er diente, als seine eigene bezeichnet und en passant eine Theorie der Gesellschaft als Flechtwerk entwirft: "Der Kopf ist nicht bedeutender als der Fuß." Die größte Bedrohung New Yorks ist ebenfalls klassenübergreifend, nämlich der Angriff quasi unbesiegbarer Bettwanzen. Dass Hautfarbe, obwohl allseits bemerkt, viel an sozialer Prägekraft eingebüßt hat, zeigt sich negativ daran, dass der Held von zwei Schwarzen überfallen wird.

Ethnische Großsolidarisierungen findet man eher noch in Europa, in diesem Fall in Brüssel. Dort entblöden sich zwei hochgebildete Marokkaner nicht, ihren blinden Israel-Hass bis hin zu Al-Qaida-Sympathien als Heiligen Krieg im Namen der Differenz zu verkaufen: das Gegenstück zum Nationalismus und leider sehr authentisch.

Immer mehr verliert sich der entscheidungsschwache Protagonist selbst. Er treibt dahin. Er vergisst die Geheimzahl seiner Bankkarte und fühlt sich hilflos. Der Leser muss sich eingestehen, dass ihm der Held trotz aller vorauseilenden Identifikation fremd bleibt. Was von Umweltschutz bis zu sozialen Bewegungen andere Linksintellektuelle verbindet, interessiert Julius nicht. "Kein Anliegen zu haben", hält er für Radikalisierungsprophylaxe. Doch kaum hat man sich damit abgefunden, dass die Hauptfigur eine reine Beobachterinstanz darstellt, das Offene schlechthin, wird eben das als Selbsttäuschung entlarvt: Eine alte, verdrängte Schuld des Helden scheint auf und wird begleitet von einer Reflexion darüber, dass wir uns nie "als die Bösewichte unserer eigenen Geschichte wahrnehmen". All das assoziative Erinnern an geschichtliche und künstlerische Details war aktives Vergessen. Aber was da in der Spalte zwischen der eigenen Doppelidentität verschwinden und gebildet überschrieben werden sollte, drängt doch nach oben.

Der Bewunderer Gustav Mahlers, "Genie des anhaltenden Abschieds" genannt, befindet sich selbst im Interim zwischen Absprung und Aufschlag: ein dreihundert Seiten anhaltender Abschied von der Illusion der Unschuld. Hier endet die Mehrdeutigkeit. Schließlich sehen wir ihn in einem Kahn auf dem Styx, Charon bietet Champagner an, und vorn grüßt die Freiheitsstatue des Jenseits, ein wenig debütantenüberdeutlich, mag sein. Gleichwohl handelt es sich bei diesem Roman mit Migrationsvordergrund um einen der elegantesten Prosa-Essays über das komplexe Zusammenspiel von Identität und Erinnerung seit W. G. Sebald.

OLIVER JUNGEN

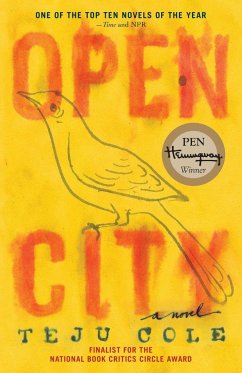

Teju Cole: "Open City". Roman.

Aus dem Amerikanischen von Christine Richter-Nilsson. Suhrkamp Verlag, Berlin 2012. 335 S., geb., 22,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

A psychological hand grenade. The Atlantic

A meditative and startlingly clear-eyed first novel. Newsweek

Magnificent . . . a remarkably resonant feat of prose. Seattle Times

A precise and poetic meditation on love, race, identity, friendship, memory, [and] dislocation. The Economist

[Teju] Cole writes beautifully; his protagonist is unique; and his novel, utterly thrilling. The Globe and Mail

Lean and mean and bristles with intelligence. The multi-culti characters and streets of New York are sharply observed and feel just right. . . . Toward the end, there s a poignant, unexpected scene in a tailor s shop that s an absolute knockout. Salon

I couldn t stop reading Teju Cole s debut novel and was blown away by his ability to capture the human psyche with such beautiful yet subtle prose. Slate

An indelible debut novel . . . [It] does precisely what literature should do: it brings together thoughts and beliefs, and blurs borders. . . . A compassionate and masterly work. The New York Times Book Review

The cool, concise prose of Open City draws you in more quietly, then breaks your heart. Who knew that taking a long walk in Manhattan could be so profound? New York

Beautiful, subtle, and finally, original . . . Cole has made his novel as close to a diary as a novel can get, with room for reflection, autobiography, stasis, and repetition. This is extremely difficult, and many accomplished novelists would botch it, since a sure hand is needed to make the writer s careful stitching look like a thread merely being followed for its own sake. Mysteriously, wonderfully, Cole does not botch it. The New Yorker

In Cole s intelligent, finely observed portrait, Julius drifts through cities on three continents, repeatedly drawn into conversation with solitary souls like him: people struggling with the emotional rift of having multiple homelands but no home. GQ

[A] complicated portrait of a narrator whose silences speak as loudly as his words all articulated in an effortlessly elegant prose . . . Teju Cole has achieved, in this book, a rare balance. He captures life s urgent banality, and he captures, too, the ways in which the greater subjects . . . glimmer darkly in the interstices. The New York Review of Books

Open City is not a loud novel, nor a thriller, nor a nail-biter. What it is is a gorgeous, crystalline, and cumulative investigation of memory, identity, and erasure. It gathers its power inexorably, page by page, and ultimately reveals itself as nothing less than a searing tour de force. Teju Cole might just be a W. G. Sebald for the twenty-first century. Anthony Doerr, Pulitzer Prize winning author of All the Light We Cannot See