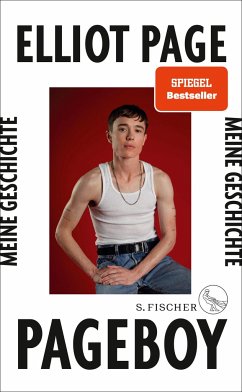

Ergreifend und ungeschönt erzählt Elliot Page von seinem langen Weg zu sich selbst.

Mit seiner Hauptrolle in »Juno« hat Elliot Page die Welt in seinen Bann gezogen. In seinem ersten Buch erzählt er endlich seine Wahrheit: vom Aufwachsen in der kanadischen Hafenstadt Halifax, vom Erwachsenwerden im von traditionellen Geschlechterrollen besessenen Hollywood. Von Sex, Liebe, Trauma und phantastisch anmutenden Erfolgen. »Pageboy« ist die Geschichte eines Lebens, das an den Rand des Abgrunds gedrängt wurde - und eine Feier des Moments, in dem wir, frei von den Erwartungen anderer, mit Trotz, Mut und Freude uns selbst entgegentreten. Ein Buch von aufwühlender Schönheit und politischer Schlagkraft.

»Dies ist die Geschichte von jemandem, der sich selbst findet - inmitten von Hindernissen, Scham, Hoffnungslosigkeit und Schmerz. Der daraus auftaucht und auf eine Weise erblüht, die er nie für möglich gehalten hätte.« Elliot Page

Mit seiner Hauptrolle in »Juno« hat Elliot Page die Welt in seinen Bann gezogen. In seinem ersten Buch erzählt er endlich seine Wahrheit: vom Aufwachsen in der kanadischen Hafenstadt Halifax, vom Erwachsenwerden im von traditionellen Geschlechterrollen besessenen Hollywood. Von Sex, Liebe, Trauma und phantastisch anmutenden Erfolgen. »Pageboy« ist die Geschichte eines Lebens, das an den Rand des Abgrunds gedrängt wurde - und eine Feier des Moments, in dem wir, frei von den Erwartungen anderer, mit Trotz, Mut und Freude uns selbst entgegentreten. Ein Buch von aufwühlender Schönheit und politischer Schlagkraft.

»Dies ist die Geschichte von jemandem, der sich selbst findet - inmitten von Hindernissen, Scham, Hoffnungslosigkeit und Schmerz. Der daraus auftaucht und auf eine Weise erblüht, die er nie für möglich gehalten hätte.« Elliot Page

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Elliot Pages Mantra "bloß nicht stehen bleiben" als Flucht vor den Gedankenspiralen der Geschlechtsdysphorie ist auch eine treffende Beschreibung seines Buchs, meint Rezensentin Elisa Schüler. Denn "gehetzt" bewege der Schauspieler sich hier durch die lange Reise bis zu seinem Coming-Out: von der unfreiwilligen Mädchenkindheit mit religiös-dominanter Stiefmutter über den "Katalysator" der Fantasie- und Kunsttätigkeit bis hin zu Anfeindungen und Belästigungen an Hollywood-Filmsets und der "streng reglementierten" Kultur der roten Teppiche - von all dem liest Schüler entsetzt und mitleidend. Zwar fällt ihr auf, dass Page sich in den kritischsten Momenten an "vage" Formulierungen und Worthülsen halte; der Name eines weltberühmten Schauspielers etwa, der Page sogar nach dem Coming-Out mit Vergewaltigungsphantasien belästigte, bleibe eine "enttäuschende" Leerstelle. Dennoch nimmt das dem Buch kaum etwas von seiner "aufreibenden" Wucht, vermittelt Schüler.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Wenn das nicht ein entwaffnendes Plädoyer für mehr Toleranz ist. Elisa Schüler Frankfurter Allgemeine Zeitung 20231002

Mehr Fragen als Antworten erzeugt die Biografie des Schauspielers Elliot Page bei Marie-Luise Goldmann, das ist aber keinesfalls negativ gemeint. Page beschreibt darin seinen "Leidensweg" als queerer Jugendlicher und die Intoleranz von Gesellschaft und Filmbranche ihm gegenüber. Seit seinem Outing muss Page Beschimpfung und Diskriminierung ertragen, lesen wir, selbst unter den engsten Freunden und in der Familie herrscht Unverständnis, fehlt emotionale Unterstützung. Für die Kritikerin ergeben sich aus diesem Buch viele Fragen zum problematischen Umgang der Gesellschaft mit Gender. Es ist aber keinesfalls die Aufgabe des Künstlers, diese in seinem Buch zu beantworten, meint sie, vielmehr ist es von großer Relevanz die "gesellschaftlich sanktionierten Mikroverletzungen" aufzudecken, die Transpersonen in allen Bereichen ihres Lebens erdulden müssen.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH