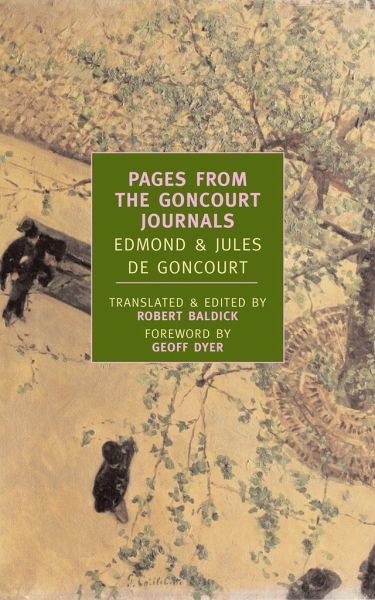

Pages from the Goncourt Journals

Versandkostenfrei!

Versandfertig in über 4 Wochen

15,99 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

8 °P sammeln!

No evocation of Parisian life in the second half of the nineteenth century can match that found in the journals of the brothers Goncourt The journal of the brothers Edmond and Jules de Goncourt is one of the masterpieces of nineteenth-century French literature, a work that in its richness of color, variety, and seemingly casual perfection bears comparison with the great paintings of their friends and contemporaries the Impressionists. Born nearly ten years apart into a French aristocratic family, the two brothers formed an extraordinarily productive and enduring literary partnership, collabora...

No evocation of Parisian life in the second half of the nineteenth century can match that found in the journals of the brothers Goncourt The journal of the brothers Edmond and Jules de Goncourt is one of the masterpieces of nineteenth-century French literature, a work that in its richness of color, variety, and seemingly casual perfection bears comparison with the great paintings of their friends and contemporaries the Impressionists. Born nearly ten years apart into a French aristocratic family, the two brothers formed an extraordinarily productive and enduring literary partnership, collaborating on novels, criticism, and plays that pioneered the new aesthetic of naturalism. But the brothers' talents found their most memorable outlet in their journal, which is at once a chronicle of an era, an intimate glimpse into their lives, and the purest expression of a nascent modern sensibility preoccupied with sex and art, celebrity and self-exposure. The Goncourts visit slums, brothels, balls, department stores, and imperial receptions; they argue over art and politics and trade merciless gossip with and about Hugo, Baudelaire, Degas, Flaubert, Zola, Rodin, and many others. And in 1871, Edmond maintains a vigil as his brother dies a slow and agonizing death from syphilis, recording every detail in the journal that he would continue to maintain alone for another two decades.