"Unter uns ist ein Dichter von höchstem Grade, der von heute, gestern und morgen zugleich ist." (Günter Grass)

Peter Rühmkorf, der "größte lebende deutsche Dichter" (FAZ), präsentiert neue Lichtblicke und Gedankenblitze. Das Alter mag ihn milder gestimmt haben, doch seine Zweifel sind über die Jahre nicht geringer geworden: "Manches wird zierlicher, / manches brutaler, / allseits genierlicher: / Dein Feld wird schmaler. // Früher die ganze Flur / Dir zu Belieben, / fast eine Furche nur / ist dir geblieben." Als Aufklärer einerseits, berauschender Sensualist andererseits bemisst er die melancholischen Schwankungskurven seiner Existenz in virtuosen Versen, deren witzbewehrte Lebenslust die darin präsenten Sinnfragen erst erträglich macht.

"Also gut. Gebongt. Doch halt, da sind / zweifellos noch ein paar Fragen offen / und der Dichter uns die Antwort schuldig: / Sag, wie hältst du's mit der Gegenwart?! / Was, zum Beispiel, kann ich wissen? / Soll ich tun? / Was darf ich hoffen? / Wo die Leserschaft schon ungeduldig / mit den SCARPA-Wanderstiefeln scharrt." Dichter, wir warten!

Peter Rühmkorf, der "größte lebende deutsche Dichter" (FAZ), präsentiert neue Lichtblicke und Gedankenblitze. Das Alter mag ihn milder gestimmt haben, doch seine Zweifel sind über die Jahre nicht geringer geworden: "Manches wird zierlicher, / manches brutaler, / allseits genierlicher: / Dein Feld wird schmaler. // Früher die ganze Flur / Dir zu Belieben, / fast eine Furche nur / ist dir geblieben." Als Aufklärer einerseits, berauschender Sensualist andererseits bemisst er die melancholischen Schwankungskurven seiner Existenz in virtuosen Versen, deren witzbewehrte Lebenslust die darin präsenten Sinnfragen erst erträglich macht.

"Also gut. Gebongt. Doch halt, da sind / zweifellos noch ein paar Fragen offen / und der Dichter uns die Antwort schuldig: / Sag, wie hältst du's mit der Gegenwart?! / Was, zum Beispiel, kann ich wissen? / Soll ich tun? / Was darf ich hoffen? / Wo die Leserschaft schon ungeduldig / mit den SCARPA-Wanderstiefeln scharrt." Dichter, wir warten!

Unermüdlich im Versstollen: Peter Rühmkorf gewährt in seinem neuen Gedichtband Einblicke in die Werkstatt des Poeten und die Betriebsgeheimnisse seiner Inspiration. Noch einmal werden auf meisterliche Weise die großen Themen seines Lebens variiert.

Von Hubert Spiegel

Eine Handschrift wie auf der Flucht, geduckt voraneilend, als müsste sich Buchstabe für Buchstabe gegen den Wind stemmen, verfolgte Verfolger allesamt, vom Dichter vorwärtsgepeitscht, ausgeschickt, den flüchtigen Einfällen hinterherzujagen: So sehen die Manuskriptblätter von Peter Rühmkorf aus. Zuerst wird getippt, mit der alten Olympia, der ab und an ein Buchstabe verrutscht, dann wird handschriftlich ergänzt, korrigiert, umgeschrieben. Wie kaum ein anderer Poet ist Rühmkorf in den Arbeitsprozess verliebt: Er will der Kundschaft, wie er seine Leser gerne nennt, immer wieder zeigen, wie viel Arbeit, welche Mühe in jedem seiner Gedichte steckt.

Deshalb sind auch in dem neuen Gedichtband "Paradiesvogelschiß" einige Manuskriptblätter faksimiliert, die den status nascendi vorführen, etwa auf Seite dreizehn, wo ein Gedicht, das noch keinen Titel trägt, mit den folgenden Zeilen beginnt: "Nun gut, okay, / du willst den Dichter geben - / Heißt praktisch von den eignen Seufzern leben." Neunzig Seiten später kommt es zu einem Déjà-vu. Aus drei Zeilen sind jetzt zwei geworden: "Also - gut, du willst den Dichter geben. / Praktisch von den eigenen Seufzern leben." Sie stehen am Anfang eines Gedichts, das nun den Titel "Geschlossene Anstalt" trägt. Damit ist das Kunstwerk gemeint, dessen Autonomie gegenüber Banalitäten wie den "nächsten Wahlen" am Ende mit markigem Wort beschworen wird: "Feierabend! / Das Gedicht ist dicht."

Kinder einer verstreuten Empfängnis

Was geschehen muss, damit ein Gedicht dicht ist, randvoll und gut verfugt, hat Rühmkorf immer wieder zu beschreiben versucht. Es sind poetologische Umkreisungen eines höchst komplexen Vorgangs, in dessen Zentrum ein schwer bestimmbares Gebilde namens "Einfall" steht. Einfälle sind Musenküsse und Zeitungsschnipsel, Halbsätze, Eindrücke, Wahrnehmungspartikel, schlichtweg alles, was herangeweht wird und haften bleibt, was in Spannung zu treten vermag, Assoziationen auslöst und einen Reibekontakt verspricht, kurzum: entzündliches Material jeglicher Art, das früher oder später für einen poetischen Funken gut sein könnte. Rühmkorf hortet solche potentiellen Funkenträger. In der vor vielen Jahren verfassten "Einfallskunde" hat er den Umgang mit ihnen so beschrieben: "Unzählige Einzelkinder einer verstreuten Empfängnis werden herankommandiert und auf ihre Verwertbarkeit begutachtet und vorläufig eingewiesen oder auf die Reservebank zurückbeordert." Jetzt sind etliche Einzelkinder in die geschlossene Anstalt eines neuen Gedichtbandes überwiesen worden. Einige von ihnen wurden zu den blechernen, bleiernen Blättern, von denen das erste Gedicht erzählt.

"Die Ballade von den geschenkten Blättern", im vorigen Jahr in dieser Zeitung vorabgedruckt, ist das große poetologische Eröffnungsgedicht, das beschreibt, wie aus einem in den Garten geklacksten "Paradiesvogelschiß" ein Baum erwächst, dessen Blattfülle nach wenigen Jahren das Haus des Dichters überschattet, so dass der Hausherr zu Axt und Säge greift. Aber wie im Märchen beginnt nun der Baum zu sprechen - "gib Acht, es folgt was Illüstres" -, wirft all seine Blätter mit einem Schlag ab und verkündet dem "ungläubigen Buchstabendruckser", dass auf jedem Blatt ein goldener Spruch stehe, in "privater Geheimschrift" geschrieben, ein Vorrat also an Einfällen, Funkenträgern und "Poengten", darunter allerdings auch "die schrägen und scheinbar verrenkten".

Was Rühmkorf hier beschreibt, ist nichts anderes als die eigene Arbeitsmethode, die eigene Vorratshaltung, das Archiv der Einfälle, dessen Ausmaß allerdings das ganze Leben zu überwuchern droht. Aber der Befreiungsschlag ist mit Axt und Säge nicht zu führen. Befreiung vom poetischen Rohmaterial ist nur möglich in der Transformation zum Gedicht, also durch Arbeit im Versbergwerk.

Vielleicht ist dieses Gedicht entstanden, als seine schwere Krankheit Peter Rühmkorf daran zweifeln ließ, ob er noch genügend Kraft für sein Handwerk habe. Jetzt aber eröffnet es den neuen Band mit einer Geste des Triumphs: "Die Ballade von den geschenkten Blättern" ist der Fanfarenstoß, mit dem Rühmkorf den Vorhang öffnet. Denn nun folgen auf achtzig Seiten die "goldenen Sprüche", das mal mehr, mal weniger sorgfältig bearbeitete Rohmaterial aus Rühmkorfs Sudelblättern also. Gerahmt werden die kurzen Gedichte, aphoristisch anmutenden Zweizeiler und Vierzeiler von den faksimilierten Seiten, die den Arbeitsprozess illustrieren, bevor im dritten Teil des Buches etwa drei Dutzend Gedichte den Band abschließen.

Die Themen sind überwiegend die alten: die Liebe, der Nachruhm und die "Unsterblichkeitsgrenze", Blütenblatt und Rückenakt, die "Kikerikikritik" und die lieben Kollegen wie "Big Benn, der große Stabreimmediziner". Besonders schön und anrührend ist die Erinnerung an die Nachkriegslektüre, 1947, als die Frage Thomas Mann oder Alfred Döblin, Buddenbrooks oder Biberkopf aufkam, als die ganze Welt zerhaun und verbeult war, der lesende Rühmkorf die Berliner Straßenbahnen durch sein Zimmer kreischen hörte und einen Riss zwischen sich und dem Zauberer aus Lübeck spürte, "der sich bis heut nicht schließen wollte".

Anders als in Robert Gernhardts großen "K-Gedichten", die den Krebs ins Metrum zwangen, wird hier die Krankheit nur selten direkt angesprochen. Wie ein lästiges Zwischenstadium wird sie übersprungen, als wäre nur der Tod ein Thema für die Ewigkeit, nicht aber die Malaise auf dem Weg dorthin: "Morgens auch nicht gerade auferstanden", das ist schon fast das ganze Krankendossier. Mehr will der Dichter sich und seiner Kundschaft nicht zumuten: "Es hat sich ausgepsaltert, / nicht nur das Herz, das Hirn, die Seele altert." Melancholie macht sich breit. Dass die Jugend heute so hübsch wie nie und so doof wie selten ist, der Zweifel, ob es sich lohne, "unter Stoffeln, unter Töffeln, / noch irgendwie einen Ruf zu erlöffeln", die Überzeugung, dass heute Gedichte gebraucht würden für jene, die "nichts lesen und nichts wissen", das sind Bitterstoffe im Spätwerk, die in dunklen Stunden zu schlechten Vorsätzen führen können: "Einfach werden - radikal. / Kompliziert, das war einmal. / Weil, ... Subtilität / kaum ein Leser noch versteht."

Aber dann geht es doch wieder weiter, wird dem Verhältnis zwischen Lyrik und bildender Kunst nachgespürt, absolut meisterhaft in "Bilderrätsel wortwörtlich", oder noch einmal, einmal noch und immer wieder, einer Liebsten gedacht und die Liebe beschworen: "Weile Wunder weile, / nur noch eine Zeile. / Wir sind / wenn ich nicht irre, / bißchen angestoßne Geschirre, / das kommt vom Zusammensein." Das ist von allen Blättern, die uns dieser Band schenkt, vielleicht das schönste - der liebende Dichter als irdenes Gefäß. Rühmkorf hat dieses Buch der Krankheit abgetrotzt und Freund Hein eine lange Feder gezeigt. Denn im Taubenschlag der deutschen Lyrik ist er nach wie vor der Paradiesvogel.

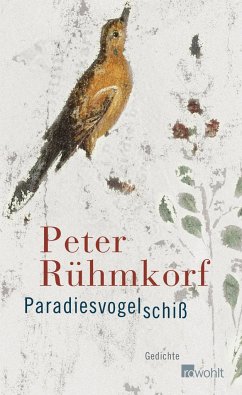

- Peter Rühmkorf: "Paradiesvogelschiß". Gedichte. Herausgegeben von Jürgen Manthey. Rowohlt Verlag, Reinbek 2008. 160 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Rundum glücklich ist Franziska Augstein mit Peter Rühmkorfs neuem Gedichtband. Dass zwei Drittel des Buchs aus Einfällen, Gedankensplittern und Aperçus bestehen, die Rühmkorf noch zu durchkomponierten Gedichten formen wollte, woran ihn der Krebs gehindert hat, schmälert für sie den Lesegenuss in keiner Weise. Denn, so Augstein: "Ein gutes Aperçu, gereimt oder nicht, ist etwas Vollkommenes". Und davon findet sie in dem Buch jede Menge. Egal also, ob formal perfekt durchkomponiert oder nicht: die Texte dieses Bands hat sie mit großer Freude gelesen. Sie sympathisiert mit Rühmkorfs Abneigung gegen Kitsch und Angeberei, schätzt seine treffenden politischen Kommentare und würdigt seine Ironie, Selbstironie und Komik. Thematisch kreisen viele der Gedichte um die Vergänglichkeit, um Liebe und Tod. Dabei hebt sie hervor, dass sich im gesamten Werk keine einzige "selbstmitleidige Zeile" findet. Der Band ist für sie der Beleg, dass Dichtung alle angeht. Sie kann ihn auch solchen Lesern ans Herz legen, die Gedichte bisher eher scheuten.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH