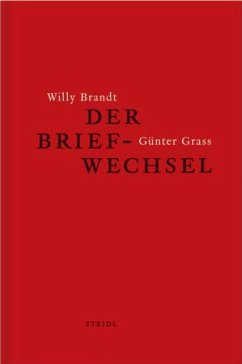

Partner und Rivalen

Der Briefwechsel (1958-1992)

Herausgegeben: Woyke, Meik

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 1-2 Wochen

39,90 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Das Verhältnis von Brandt und Schmidt gilt als kompliziert und schwierig, weil ihre Sozialisation, ihr Politikstil und Politikverständnis sich deutlich unterschieden. Dennoch verband die beiden führenden Sozialdemokraten neben ihrer Rivalität eine jahrzehntelange Partnerschaft, deren Höhen und Tiefen sich in ihrem Briefwechsel facettenreich widerspiegeln. Die sorgfältig annotierte Edition erschließt die gesamte Korrespondenz zwischen Brandt und Schmidt. Sie umfasst mehr als 700 Briefe der Jahre 1958 bis 1992 und bietet neue Einblicke in die persönliche Beziehung der beiden Staatsmänne...

Das Verhältnis von Brandt und Schmidt gilt als kompliziert und schwierig, weil ihre Sozialisation, ihr Politikstil und Politikverständnis sich deutlich unterschieden. Dennoch verband die beiden führenden Sozialdemokraten neben ihrer Rivalität eine jahrzehntelange Partnerschaft, deren Höhen und Tiefen sich in ihrem Briefwechsel facettenreich widerspiegeln. Die sorgfältig annotierte Edition erschließt die gesamte Korrespondenz zwischen Brandt und Schmidt. Sie umfasst mehr als 700 Briefe der Jahre 1958 bis 1992 und bietet neue Einblicke in die persönliche Beziehung der beiden Staatsmänner. Waren sie zunächst enge Weggefährten bei ihrem Aufstieg zu sozialdemokratischen Spitzenpolitikern, vertraten sie während der Großen Koalition und später als Bundeskanzler in der sozial-liberalen Ära nicht selten unterschiedliche Positionen. Trotz aller Rivalitäten arbeiteten Brandt und Schmidt jedoch immer wieder vertrauensvoll zusammen. Ihre politischen Differenzen und Kontroversen über die eigene Partei und deren Regierungspolitik, über die Nachrüstungsfrage sowie den Umgang mit der Ökologie- und Friedensbewegung machen den besonderen Reiz der Briefe aus.