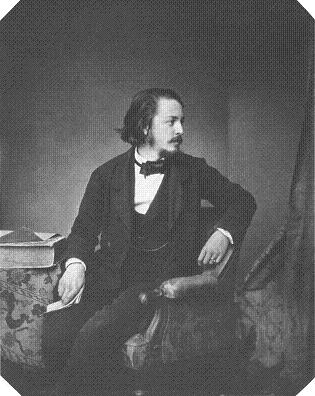

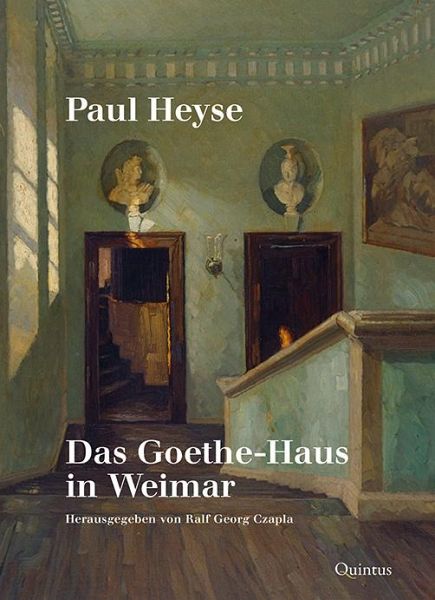

Paul Heyse: Das Goethe-Haus in Weimar

Herausgegeben und mit Nachwort versehen von Ralf Georg Czapla, mit einem Geleitwort von Marcel Lepper

Herausgegeben: Czapla, Ralf Georg

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 2-4 Wochen

15,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Seit Mitte der 1880er-Jahre stand der Schriftsteller Paul Heyse (1830-1914) in der Kritik: Der einstige Liebling der deutschen Leser galt der jungen Generation der Naturalisten als weltfremd, wirklichkeitsfern und verlogen. Mit seinem Gedicht auf Goethes Haus am Frauenplan, das 1886 zum Nationalmuseum erhoben worden war, antwortete Heyse seinen Widersachern, die weder vor seiner Person und seinem Werk noch vor seiner jüdischen Herkunft haltmachten.Zeigt sich das Gedicht in seiner Struktur antiken Modellen verpflichtet, so evoziert seine Sprache in Anspielungen und Zitaten eine Vielzahl von Di...

Seit Mitte der 1880er-Jahre stand der Schriftsteller Paul Heyse (1830-1914) in der Kritik: Der einstige Liebling der deutschen Leser galt der jungen Generation der Naturalisten als weltfremd, wirklichkeitsfern und verlogen. Mit seinem Gedicht auf Goethes Haus am Frauenplan, das 1886 zum Nationalmuseum erhoben worden war, antwortete Heyse seinen Widersachern, die weder vor seiner Person und seinem Werk noch vor seiner jüdischen Herkunft haltmachten.Zeigt sich das Gedicht in seiner Struktur antiken Modellen verpflichtet, so evoziert seine Sprache in Anspielungen und Zitaten eine Vielzahl von Dichtern, die Heyse als mustergültig empfand. Mit dem Bekenntnis zum zeitlos Schönen und Erhabenen formiert sich Das Goethe-Haus in Weimar schließlich zum antinaturalistischen Programmgedicht. Seit seiner Erstveröffentlichung im Goethe-Jahrbuch 1888 erlebte der Text zahlreiche Neuauflagen. Heyses Handschrift aber geriet darüber in Vergessenheit. Als Dokument eines Prozesses dichterischer Selbstvergewisserung und Selbstbehauptung erscheint sie hier erstmals in einer kommentierten Faksimile-Ausgabe.Marcel Lepper, Direktor des Goethe- und Schiller-Archivs in Weimar, wo sich das Originalmanuskript befindet, verortet in seinem Geleitwort die Bedeutung von Heyses Handschrift im Kontext literarischer Materialität.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.