Norwegen im Sommer 1948: Der fünfzehnjährige Trond verbringt die Ferien in einer Hütte nahe der schwedischen Grenze. Als in der Nachbarsfamilie ein schreckliches Unglück geschieht, entdeckt der Junge das wohlgehütete Lebensgeheimnis seines Vaters. In den Kriegsjahren hatte dieser zusammen mit der Nachbarin politisch Verfolgte über den Fluss gebracht. Und sich dabei für immer in diese Frau verliebt. Noch ahnt Trond nicht, dass er seinen Vater nach diesem gemeinsamen Sommer nie wiedersehen wird.

Hasenjagd auf die verlorene Zeit: Per Pettersons großes Vatersuchspiel

Es sagt einiges über unsere Zeit und ihre Bücher aus, daß die Natur als das Entlegene, Seltsame, Exotische erscheint und daß einem die Menschen weniger entlegen, seltsam und exotisch vorkommen, die mit ihren Neurosen, Sehnsüchten und Komplexen in den Städten aufeinanderhocken, obwohl sie da mindestens so einsam sind wie nur je ein Landbewohner fernab der Zivilisation. Nur so ist auch zu erklären, daß Per Pettersons Roman "Pferde stehlen" als ein stilles Werk bezeichnet werden kann, das in abgelegenen norwegischen Hütten spielt, in dem das Fällen und Flößen von Bäumen einen gewissen Raum einnimmt und Fünfzehnjährige ganz selbstverständlich mit eigenem Gewehr auf Hasenjagd gehen. Allein schon dadurch mutet diese Geschichte auf altmodische Weise bizarrer an als zum Beispiel eine aufgeregte Satire über die drängelnde Allgegenwart der Medien. Dabei ist "Pferde stehlen" alles andere als ein weltfremdes Werk.

Per Petterson, geboren 1952, ist trotz seines früheren Romans "Sehnsucht nach Sibirien" (1999) noch keine eingeführte Größe auf dem skandinaviensüchtigen deutschen Buchmarkt. Und da der Norweger auch seine neue Geschichte in jeder Hinsicht fernab von modischen Strömungen und mit gelassener Selbstverständlichkeit erzählt, wird er wohl ein Autor für Fortgeschrittene und Liebhaber bleiben. "Pferde stehlen" handelt von zeitlos Gültigem: Liebe und Tod, Familie und Freundschaft, Politik und Verrat, vom Vergehen der Zeit und von der Zerbrechlichkeit der Welt. Unaufgeregt reiht sich eine ungeheuerliche Begebenheit an die nächste, doch die Natur, die das ständige Werden und Vergehen als glorreiches Prinzip vorführt, schert sich nicht darum. Sensibel darf der Landmensch sein, zimperlich nicht. Wie Tronds Vater sagt, als er Brennesseln mit bloßen Händen ausreißt: "Wir entscheiden schließlich selbst, wann es weh tut."

Trond Sander, Ende sechzig, hat sich mit seiner Hündin Lyra in einer Hütte in Flußnähe niedergelassen, um auf den Tod zu warten. Mit Lebensmüdigkeit hat das weniger zu tun als mit dem Instinkt, daß seine Zeit bald gekommen sein wird; Trond räumt auf und putzt, bessert seine Unterkunft aus und bereitet sich und Lyra jeden Abend eine warme Mahlzeit zu, für die er sich stets sorgfältig umzieht. Auf reguläre Annehmlichkeiten der Moderne wie Telefon und Fernseher hat er bewußt verzichtet: "Ich habe überlegt, daß du, wenn du allein bist, leicht an den flimmernden Bildern hängenbleiben und bis weit in die Nacht im Sessel festsitzen kannst, und dann vergeht einfach nur die Zeit, während andere sich bewegen. Das will ich nicht." Daß es sich bei dem Ich-Erzähler um kein simples Naturburschengemüt handelt, verrät auch seine Lektüre: Trond ist passionierter Dickens-Leser, kennt sich aber auch bei Rimbaud und anderen Dichtern aus. Noch seine Ängste sind von der gebildeten Art: "Und mir war klar, daß ich mich in der Welt am meisten davor fürchtete, jener Mann auf einem Bild von Magritte zu sein, der sich selbst im Spiegel sieht und direkt auf seinen Nacken starrt, immerzu."

Weil aber unsere Ängste oft mehr über uns verraten als unsere Sehnsüchte, tut Trond natürlich genau das: Er beobachtet sich selbst, starrt geradezu gebannt auf den eigenen Hinterkopf, wo die Erinnerung wohnt, die ihn in diesen letzten Tagen des alten Jahrtausends einzuholen droht. Seine zweite Frau ist vor kurzem bei einem Verkehrsunfall gestorben; den beiden erwachsenen Töchtern hat er nicht einmal gesagt, wo er sich befindet. Doch nicht das gerade abgestreifte Leben als Mann und Vater macht ihm zu schaffen, sondern eine viel frühere Erfahrung: als Sohn. Die unverhoffte Begegnung mit einem Nachbarn, der sich als alter Bekannter entpuppt, bringt lange verdrängte Ereignisse an die Oberfläche.

Im Sommer 1948 war Trond gerade fünfzehn Jahre alt und verbrachte die Ferien mit seinem Vater in einer Hütte unweit der Grenze zu Schweden. Er freundet sich mit dem gleichaltrigen Nachbarsjungen Jon an; zu ihren spielerischen Ritualen gehört auch die Aufforderung: "Komm, laß uns Pferde stehlen", eine Mutprobe, die in erster Linie darin besteht, sich ohne Sattel und Zaumzeug einige Runden auf einem der frei laufenden Arbeitspferde eines Bauern zu halten. Die Freundschaft zerbricht jäh, als Lars, Jons kleiner Bruder, seinen Zwilling Odd erschießt - mit Jons Flinte, die dieser nach seiner gewohnten Karnickeljagd ein einziges Mal zu sichern vergessen hat.

Doch damit nicht genug. Tronds Vater begehrt Jons Mutter, was zu wachsender Anspannung zwischen Geliebtem und Ehemann und schließlich zu einem häßlichen Unfall beim Bäumefällen führt. Und auch Trond entdeckt in Gegenwart von Jons Mutter den Mann in sich, was zu einer unterschwelligen doppelten Eifersucht führt: auf den Vater, der dieser Frau viel näher ist, und auf all jene Menschen, denen die gesteigerte Aufmerksamkeit des Vaters in jenem Sommer galt, der ihr letzter gemeinsamer sein wird. Viele der Indizien aus Tronds Erinnerungsschüben fügen sich erst viel später zu einem Bild: Sein Vater hatte während des Krieges mit der Hilfe von Jons Mutter Papiere, Briefe und Filme, manchmal auch Menschen, für den Widerstand über die Grenze nach Schweden geschmuggelt. Als eine solche Mission fehlschlägt und beide zur Flucht zwingt, fühlt der ahnungslose Trond sich verraten. Nach der verlorenen Freundschaft mit Jon verweigert ihm nun der bewunderte Vater die Komplizenschaft. Erst hat er ihn der älteren Schwester vorgezogen, die in jenem Sommer mit der Mutter in der Stadt zurückbleiben muß, nur, um ihn dann im Stich zu lassen - wie schon so oft zuvor, wenn er monatelang weggeblieben war. "Und wenn er dann endlich nach Hause kam und eine Weile durch die Straßen lief, wie ein gewöhnlicher Mann, war er auf eine Weise anders, die ich schwer zu fassen bekam. Und er veränderte sich jedesmal ein wenig, ich mußte mich also sehr konzentrieren, um ihn festzuhalten."

Die konzentrierte Anspannung, mit der Trond nicht allein versucht, sich ein Bild seines flüchtigen Vaters zu machen, sondern sich selbst zu begreifen, und seine wachsende Furcht davor, womöglich nur einer von vielen zu sein, ohne Bedeutung für andere wie für sich selbst, verleiht diesem an äußeren Geschehnissen keineswegs armen Buch Sog und Größe. Die Natur erscheint nicht als Kulisse, mit deren Hilfe Gefühle und Befindlichkeiten poetisch illustriert werden, sondern als elementarer, sinnlicher Maßstab, der dem einzelnen hilft, sich selbst zu relativieren.

"Ob ich als Hauptperson meines eigenen Lebens hervortreten werde oder ob sonst jemand diesen Rang einnehmen wird, müssen diese Seiten erst erweisen." Als ihm seine Tochter, die den nun seinerseits flüchtigen Vater aufgestöbert hat, diese Anfangssätze seines Lieblingsbuches "David Copperfield" entgegenhält, schließt sich ein Kreis dieser Vater-Sohn-Elegie. Denn Trond ist in seinem Hüttenversteck der Vergangenheit in Gestalt von Lars begegnet. Der Zwilling, der überlebt hat, der Bruder, der Jons Schuld verkörpert, der Sohn, den Tronds Vater erlebte, nachdem er seiner eigenen Familie den Rücken gekehrt hatte. Die alte Eifersucht flammt wieder auf: "Hast du den Platz eingenommen, der eigentlich meiner war?" Doch Trond spricht diese Frage nicht aus. Er hat sich endlich entschlossen, in seinem Leben selbst die Hauptrolle zu spielen, auch wenn der Abgang von der Lebensbühne nicht mehr fern ist.

Das ist nicht kolportierte oder konstruierte oder literarisierte Erfahrung. Das ist verdichtetes Leben: von absolut zwingender und unangestrengter Notwendigkeit. Ina Kronenberger hat Per Pettersons poetische, rhythmische Prosa so behutsam wie trittsicher ins Deutsche übersetzt.

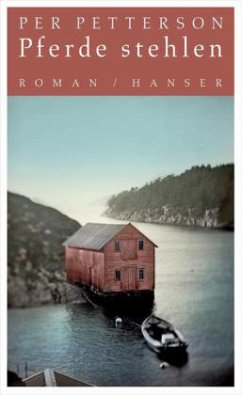

Per Petterson: "Pferde stehlen". Roman. Aus dem Norwegischen übersetzt von Ina Kronenberger. Hanser Verlag, München 2006. 247 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Rezensentin Felicitas von Lovenberg mochte diesen Roman, der ihr in poetischer Prosa eine zeitlos gültige Geschichte von "Liebe und Tod, Familie und Freundschaft, Politik und Verrat" erzählt. Die Geschichte spielt ihrer Beschreibung zufolge in abgelegenen norwegischen Hütten und ist ganz unaufgeregt erzählt, auch wenn Petterson Ungeheuerliches beschreibt. Auch die "konzentrierte Anspannung" des Protagonisten, sich nicht nur von vergangenen Ereignissen sondern auch von sich selbst ein Bild zu machen, geben diesem Buch aus Sicht der Rezensentin "Sog und Größe". Gelobt wird auch Übersetzerin Ina Kronberger.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH