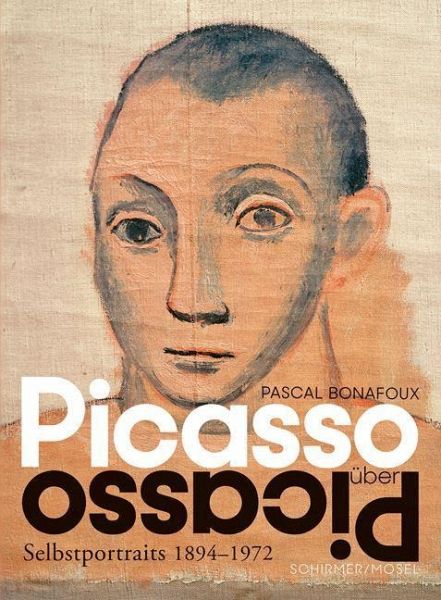

Picasso über Picasso

Selbstportraits 1894-1972

Übersetzung: Angermair, Michaela; Nottebohm, Sibylle

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

19,80 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Unter den vielen Tausend Kunstwerken, die Pablo Picasso (1881-1973) der Nachwelt hinterließ, befinden sich etwa 170 Selbstbildnisse in allen denkbaren Techniken, von frühen Bleistiftskizzen des 15-Jährigen über Tusche, Ölmalerei und Photographie bis hin zur Skulptur. 1982 gibt Picassos Witwe Jacqueline dem französischen Kunsthistoriker Pascal Bonafoux (geb. 1949) den Hinweis, dass ihr Mann keinesfalls, wie kolportiert, mit Apollinaires Tod 1918 den Blick in den Spiegel und damit das Selbstportrait aufgegeben habe. Jacqueline ermuntert Bonafoux, diesen Werkkomplex eines der bedeutendsten ...

Unter den vielen Tausend Kunstwerken, die Pablo Picasso (1881-1973) der Nachwelt hinterließ, befinden sich etwa 170 Selbstbildnisse in allen denkbaren Techniken, von frühen Bleistiftskizzen des 15-Jährigen über Tusche, Ölmalerei und Photographie bis hin zur Skulptur. 1982 gibt Picassos Witwe Jacqueline dem französischen Kunsthistoriker Pascal Bonafoux (geb. 1949) den Hinweis, dass ihr Mann keinesfalls, wie kolportiert, mit Apollinaires Tod 1918 den Blick in den Spiegel und damit das Selbstportrait aufgegeben habe. Jacqueline ermuntert Bonafoux, diesen Werkkomplex eines der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts zusammenzustellen. Vierzig Jahre später hat der ausgewiesene Spezialist für Selbstportraits seine Recherche in Museen, Galerien, Privatsammlungen und Bibliotheken abgeschlossen und legt einen chronologischen Katalog mit zum Teil unveröffentlichten Werken vor, die bis ins Jahr vor Picassos Tod reichen. Er eröffnet damit - nachvollziehbar in dessen Selbstdarstellungen -einen bis dato unerforschten Zugang zu Picasso als Mitbegründer der kubistischen Malerei und Frontmann avantgardistischer Kunstrichtungen. Und in seinem Einleitungstext wirft der Autor unter spannenden Aspekten neue Schlaglichter auf ein Werk, über das man - zu Unrecht - alles zu wissen glaubte.