Nicht lieferbar

Plattform, Sonderausgabe

Inklusive Postkarte & Lesezeichen. Roman

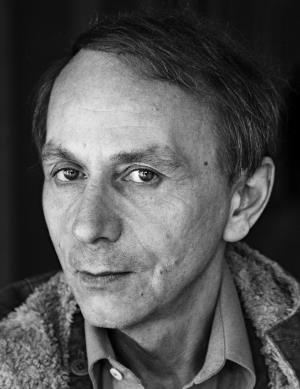

Übersetzung: Wittmann, Uli

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weltliteratur mit Postkarte und Lesezeichen. Das Stück für EUR 7,--

Michel ist ein kleiner Beamter im, Pariser Kulturministerium, farblos und frustriert. Von einer Pauschalreise nach Thailand verspricht er sich ein wenig Erlösung von seiner Einsamkeit durch käuflichen Sex. Dann lernt er die Mitreisende Valérie kennen, und mit ihr ein tiefes menschliches Glück. Zusammen entwickeln sie eine Plattform zur globalen Mehrung des Glücks: Jeder gibt, was er hat; die einen Geld, die anderen ihren Körper.