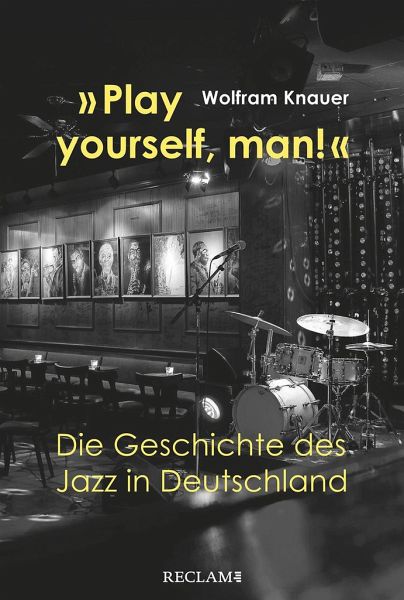

»Play yourself, man!«

Die Geschichte des Jazz in Deutschland

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

»Play yourself!« - »Spiel dich selbst!« So lautete die Standardantwort schwarzer Musiker auf die Frage, wie man ein guter Jazzer werden könne. In der Improvisation Persönlichkeit ausbilden und zeigen - das könnte auch das Motto für die Entwicklung des Jazz in Deutschland sein. Denn es gelang der deutschen Szene, die afro-amerikanische Musiktradition aufzunehmen und eine eigene Spielart zu finden. Wolfram Knauer zeichnet diesen Weg von den Anfängen nach dem Ersten Weltkrieg bis heute nach. Er taucht ein in das Berlin der 1920er, zeigt die Zurückdrängung von Swing und Jazz durch den N...

»Play yourself!« - »Spiel dich selbst!« So lautete die Standardantwort schwarzer Musiker auf die Frage, wie man ein guter Jazzer werden könne. In der Improvisation Persönlichkeit ausbilden und zeigen - das könnte auch das Motto für die Entwicklung des Jazz in Deutschland sein. Denn es gelang der deutschen Szene, die afro-amerikanische Musiktradition aufzunehmen und eine eigene Spielart zu finden. Wolfram Knauer zeichnet diesen Weg von den Anfängen nach dem Ersten Weltkrieg bis heute nach. Er taucht ein in das Berlin der 1920er, zeigt die Zurückdrängung von Swing und Jazz durch den Nationalsozialismus ebenso wie den Aufbruch im Nachkriegs-Frankfurt und den musikalischen Austausch mit den GIs, er beleuchtet die Szene in der DDR und illustriert die Umtriebigkeit der heutigen Jazz-Community. Knauers Buch basiert auf jahrzehntelanger Recherche und Leidenschaft - und es ist eine zum Standardwerk taugende Bestandsaufnahme des wohl vielfältigsten aller musikalischen Genres.Alle Facetten des deutschen Jazz:Vom Ballsaal Femina und dem Berlin der 1920er über Albert Mangelsdorff, Wolfgang Dauner, Karl Walter und die Jazz-Szene der DDR bis zu Christof Thewes, Michael Wollny und Anna-Lena Schnabel