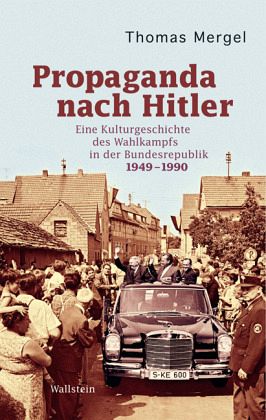

Propaganda nach Hitler

Eine Kulturgeschichte des Wahlkampfs in der Bundesrepublik 1949-1990

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 2-4 Wochen

29,90 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Das demokratische Gesicht der BRD im Spiegel der WahlkämpfeWahlkämpfe sind mehr als das Vorprogramm des Wahlausgangs: Sie sind Szenen einer demokratischen Kultur. Bürger und Politiker kommen sich hier besonders nahe und äußern ganz direkt ihre Vorstellungen von Demokratie und den Aufgaben von Politik.Thomas Mergel zeigt in seiner kulturgeschichtlichen Studie, welche Erwartungen an Politik zwischen Wählern und Wahlkämpfern verhandelt werden - in Bildern, Diskursen, in symbolischen Handlungs- und Kommunikationsformen. Dabei unterzieht er die weitverbreitete These von der Amerikanisierung ...

Das demokratische Gesicht der BRD im Spiegel der WahlkämpfeWahlkämpfe sind mehr als das Vorprogramm des Wahlausgangs: Sie sind Szenen einer demokratischen Kultur. Bürger und Politiker kommen sich hier besonders nahe und äußern ganz direkt ihre Vorstellungen von Demokratie und den Aufgaben von Politik.Thomas Mergel zeigt in seiner kulturgeschichtlichen Studie, welche Erwartungen an Politik zwischen Wählern und Wahlkämpfern verhandelt werden - in Bildern, Diskursen, in symbolischen Handlungs- und Kommunikationsformen. Dabei unterzieht er die weitverbreitete These von der Amerikanisierung europäischer Wahlkämpfe einer kritischen Überprüfung. Obwohl die deutschen Wahlkämpfer durchaus ins Ausland - und besonders in die USA - blickten, gingen sie dennoch eigensinnige Wege: In Reaktion auf die Zeit des Nationalsozialismus erwarteten die Wähler der alten BRD vor allem Sachlichkeit und Fairness und waren skeptisch gegenüber verführerischen Bildern und Polit-Marketing.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.