Ein Buch wie ein Erdbeben.

Über fünfzig Jahre quälte sich Peter Wawerzinek mit der Frage, warum seine Mutter ihn als Waise in der DDR zurückgelassen hatte. Dann fand und besuchte er sie. Das Ergebnis ist ein literarischer Sprengsatz, wie ihn die deutsche Literatur noch nicht zu bieten hatte.

Ihre Abwesenheit war das schwarze Loch, der alles verschlingende Negativpol in Peter Wawerzineks Leben. Wie hatte seine Mutter es ihm antun können, ihn als Kleinkind in der DDR zurückzulassen, als sie in den Westen floh? Der Junge, herumgereicht in verschiedenen Kinderheimen, blieb stumm bis weit ins vierte Jahr, mied Menschen, lauschte lieber den Vögeln, ahmte ihren Gesang nach, auf dem Rücken liegend, tschilpend und tschirpend. Die Köchin des Heims wollte ihn adoptieren, ihr Mann wollte das nicht. Eine Handwerkerfamilie nahm ihn auf, gab ihn aber wieder ans Heim zurück.Wo war Heimat? Wo seine Wurzeln? Wo gehörte er hin?

Dass er auch eine Schwester hat, erfuhr er mit vierzehn. Im Heim hatte ihm niemand davon erzählt, auch später die ungeliebte Adoptionsmutter nicht. Als Grenzsoldat unternahm er einen Fluchtversuch Richtung Mutter in den Westen, kehrte aber, schon jenseits des Grenzzauns, auf halbem Weg wieder um. Wollte er sie, die ihn ausgestoßen und sich nie gemeldet hatte, wirklich wiedersehen?

Zeitlebens kämpfte Peter Wawerzinek mit seiner Mutterlosigkeit. Als er sie Jahre nach dem Mauerfall aufsuchte und mit ihr die acht Halbgeschwister, die alle in derselben Kleinstadt lebten, war das über die Jahrzehnte überlebens groß gewordene Mutterbild der Wirklichkeit nicht gewachsen. Es blieb bei der einzigen Begegnung. Aber sie löste - nach jahrelanger Veröffentlichungspause - einen Schreibschub bei Peter Wawerzinek aus, in dem er sich das Trauma aus dem Leib schrieb: Über Jahre hinweg arbeitete er wie besessen an Rabenliebe, übersetzte das lebenslange Gefühl von Verlassenheit, Verlorenheit und Muttersehnsucht in ein großes Stück Literatur, das in der deutschsprachigen Literatur seinesgleichen noch nicht hatte.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Über fünfzig Jahre quälte sich Peter Wawerzinek mit der Frage, warum seine Mutter ihn als Waise in der DDR zurückgelassen hatte. Dann fand und besuchte er sie. Das Ergebnis ist ein literarischer Sprengsatz, wie ihn die deutsche Literatur noch nicht zu bieten hatte.

Ihre Abwesenheit war das schwarze Loch, der alles verschlingende Negativpol in Peter Wawerzineks Leben. Wie hatte seine Mutter es ihm antun können, ihn als Kleinkind in der DDR zurückzulassen, als sie in den Westen floh? Der Junge, herumgereicht in verschiedenen Kinderheimen, blieb stumm bis weit ins vierte Jahr, mied Menschen, lauschte lieber den Vögeln, ahmte ihren Gesang nach, auf dem Rücken liegend, tschilpend und tschirpend. Die Köchin des Heims wollte ihn adoptieren, ihr Mann wollte das nicht. Eine Handwerkerfamilie nahm ihn auf, gab ihn aber wieder ans Heim zurück.Wo war Heimat? Wo seine Wurzeln? Wo gehörte er hin?

Dass er auch eine Schwester hat, erfuhr er mit vierzehn. Im Heim hatte ihm niemand davon erzählt, auch später die ungeliebte Adoptionsmutter nicht. Als Grenzsoldat unternahm er einen Fluchtversuch Richtung Mutter in den Westen, kehrte aber, schon jenseits des Grenzzauns, auf halbem Weg wieder um. Wollte er sie, die ihn ausgestoßen und sich nie gemeldet hatte, wirklich wiedersehen?

Zeitlebens kämpfte Peter Wawerzinek mit seiner Mutterlosigkeit. Als er sie Jahre nach dem Mauerfall aufsuchte und mit ihr die acht Halbgeschwister, die alle in derselben Kleinstadt lebten, war das über die Jahrzehnte überlebens groß gewordene Mutterbild der Wirklichkeit nicht gewachsen. Es blieb bei der einzigen Begegnung. Aber sie löste - nach jahrelanger Veröffentlichungspause - einen Schreibschub bei Peter Wawerzinek aus, in dem er sich das Trauma aus dem Leib schrieb: Über Jahre hinweg arbeitete er wie besessen an Rabenliebe, übersetzte das lebenslange Gefühl von Verlassenheit, Verlorenheit und Muttersehnsucht in ein großes Stück Literatur, das in der deutschsprachigen Literatur seinesgleichen noch nicht hatte.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Ein Thema wie ein Bombengürtel: Peter Wawerzinek hat seine mutterlose Kindheit in ostdeutschen Heimen als großen Schmerzensmonolog literarisiert.

Von Sandra Kegel

Vielleicht hat er mit dem Wort "Heimsuchung" deshalb nie etwas anfangen können, weil es auf sein eigenes Leben so erschreckend genau zutraf. Dieser Leidensweg durch ostdeutsche Kinderheime der fünfziger Jahre, den Peter Wawerzinek jetzt in der Ich-Perspektive als großen Schmerzensmonolog literarisiert hat, könnte jedenfalls statt "Rabenliebe" ebenso gut "Muttersuchung" heißen. Denn dass der 1954 in Rostock geborene Schriftsteller bis heute an "Muttersucht" leidet, er den "Mutterruch" in der Nase vermisst und den "Mutterschatten", der an ihm vorbeihuscht, das ist die Erschütterung, die sein Wesen bis zum heutigen Tag bestimmt. Fast zehn Jahre hat der einstige Stegreif-Poet vom Prenzlauer Berg geschwiegen, nachdem er in den neunziger Jahren mit Werken wie "Das Kind, das ich war" und "Fallada, ich zucke" hervorgetreten war. Jetzt fand er in der ungeklärten Frage, warum seine Mutter ihn verlassen hat, die literarische Matrix für ein neues Buch.

Halb verhungert fand man den Zweijährigen 1956 zusammen mit seiner Schwester in der Wohnung, in der die Mutter die Kinder Tage zuvor zurückgelassen hatte. Sie war in den Westen gegangen, der Vater unbekannt. Der kleine Peter kam noch einmal mit dem Leben davon, aber über seine "mutterlosen ersten vier Lebensjahre" weiß der Sechsundfünfzigjährige bis heute nichts. Er hat niemanden, der ihm Vorfälle aus der frühen Kindheit überliefern, niemand, der sich für ihn erinnern kann. Der Anfang von allem ist für immer gelöscht. Erst als Vierjähriger tritt er aus dem Nebel der Vergessenheit hervor und gibt sich dem erinnernden Schriftsteller als der Kümmerling zu erkennen, der er 1958 war. Im Osten feiern die Bürger den russischen Sputnik I im All, zwischen West und Ost hängt der Segen schief, und Peter, das ramponierte Kind, wird wieder in ein neues Heim gebracht und dort einem Arzt zur Begutachtung vorgeführt. Der Junge ist mager, zurückgeblieben, und er spricht nicht. Am meisten aber irritiert die Anwesenden, dass das Kind, als der Arzt das Wort "Mutter" laut ausspricht und ihm dabei den Puls fühlt, nicht reagiert. Das Wort, erinnert sich Wawerzinek fünfzig Jahre später, flog durch seinen Kopf hindurch "wie ein Pfeil durch eine leere Halle". Es bedeutete nichts.

Auf mehr als vierhundert Seiten hat Peter Wawerzinek sich seine Wut, seine Trauer und seinen Hass über die verlorene Kindheit von der Seele geschrieben. Sein Text, der nur selten von Absätzen unterbrochen wird, ist ein einziger Aufschrei - als hätte der Verfasser beim Schreiben nicht einmal Luft geholt, sondern seine ganze Erbitterung, seinen Groll und seinen Furor über das Erlittene in einem einzigen wortgewaltigen Kraftakt hinaus in die Welt geschleudert. Der Ansatz mag therapeutisch richtig sein: Hier schreibt ein Mensch im wahrsten Sinne um sein Leben. Literarisch aber ist der kühne Ansatz nicht ohne Risiko, denn der Autor hat keinen doppelten Boden, keine Fangleinen, keine Sicherungsrhetorik eingebaut. Stattdessen überträgt er die Zerrissenheit seines Ich-Erzählers eins zu eins in sprunghafte Assoziationen. Das geht nicht immer gut.

Zweifellos findet Wawerzinek Bilder von großer trauriger Schönheit, etwa wenn er sich erinnert, wie er als sprachloses Kind im "Haus Sonne" Franz von Assisi gleich mit den Vögeln sprach und ihre Laute perfekt nachzuahmen verstand. Prägnant ist auch der Moment, als er erkennt, wie ihn die eigene Erinnerung in die Irre führt. Dass Peter nur dreizehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von einem Chauffeur ins Kinderheim gebracht wird, wie er Jahrzehnte später felsenfest glaubt, ist ausgeschlossen. Trotzdem fährt das Waisenkind auf seiner Erinnerungsreise in einer Limousine ins Heim und nicht, was der Wahrheit näher kommen dürfte, mit dem Sammeltransporter. Wenn Peter wieder von den Schwestern im Gitterbett festgebunden wird, flüchtet er sich in Schattenspiele an der Zimmerdecke: Gaukeleien gegen die Trostlosigkeit, die nicht zu heilen ist, sondern mit ihm, Wawerzinek, "groß wird und erst zum Lebensende hin, am Schluss mit mir sterben wird".

Zwischen solch eindringlichen Szenen werden andere Bilder und Metaphern allzu oft bemüht, vom Winter oder von der Kälte, dass es angestrengt wirkt. Auch das Rabenmotiv wird von Poes berühmter Ballade "The Raven" bis zu Pasolinis Film "Große Vögel, kleine Vögel" arg strapaziert. Anders als Thomas Bernhard, an den diese Schmerzenssuada natürlich denken lässt, schert Wawerzinek sich nicht um die Ökonomie der Mittel. Knappheit ist seine Sache auch formal nicht, dabei zieht er inhaltlich große Register. Die Lektüre dieses kindlichen Martyriums, das bis heute nachwirkt, ist manchmal kaum zu ertragen. Das Heimkind wurde nicht nur von einem ungastlichen Ort zum nächsten verschoben, wobei sich später herausstellt, dass die Heime so unmenschlich nicht waren. Als noch traumatischer nämlich erweisen sich die vielen demütigenden Adoptionsversuche, denen Peter und die anderen Waisen immer wieder mit fahrlässiger Unbekümmertheit ausgesetzt wurden.

Zunächst ist da Frau Blume, die Köchin aus dem Heim, die, robust genug, um die schweren Töpfe zum Ausguss zu schleppen, es auch mit dem Jungen aufnehmen möchte. "Ihre Nähe", erinnert sich Wawerzinek, "will ich das erste Glück meines Lebens nennen." Doch der Ehemann von Frau Blume versperrt den Weg zum Familienwohl. Als Nächstes will es eine Tischlersippe mit Peter probieren. Der Meister hat nur Töchter und sucht einen Nachfolger für den Betrieb, doch es braucht nur eine kleine Ungeschicklichkeit, und schon stößt er das Kind wieder von sich: Er sei eben kein "Handwerklicher", begründet er den Abschied, während Peter vor allem lernt: Vom kurzen Glück bleibt nur die Kürze, wenn das Unglück zuschlägt. Verbittert und ohnmächtig vor Wut schaut Wawerzinek auf das Kind, das er war, und dem so viele Menschen so übel mitgespielt haben.

Während sich das Waisenkind im Heim in Ohnmachten flüchtet, geht es in der dritten Familie, die es schließlich gegen seinen Willen aufnimmt, in die innere Emigration. Die spießige DDR-Idylle des konformistischen Lehrerehepaars mit dicken Vorhängen an den Fenstern und steifen Kissen im Bett wird für den Pubertierenden unerträglich. Die Adoptivmutter nennt Wawerzinek erst gar nicht beim Namen, sondern erklärt sie grimmig zur "Adoptionsmutter" - weil "die Adoption nicht so adoptiv bei mir verlaufen ist, wie man es einem Heimkind herzlich wünscht, ich eher in die Adoptionsfalle geraten bin, viel weniger adoptiv als adoptioniert behandelt worden bin, auch wenn es den Begriff adoptioniert erst recht nicht gibt". Nicht nur den eigenen Namen, der nach dem geliebten Ritter Rübenstein klingt, hat man ihm geraubt. Die Mutter will das angenommene Kind mit den verdächtigen Genen umerziehen wie es seinerzeit auch Mao mit Millionen Chinesen tat; ein Plan, der im Kleinen so gründlich scheitert wie im Großen.

Was im Roman, von dem ein Auszug in Klagenfurt bereits mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet wurde und der jetzt um den Deutschen Buchpreis konkurriert, ausgeblendet bleibt, ist der Alltag der DDR, Momente einer anderen, äußeren Wirklichkeit, die über das Private hinausweisen könnten. Politisch hält sich der Autor bedeckt, sein Furor richtet sich gegen Menschen, nicht gegen Systeme, und ob er stets gerecht verurteilt, steht nicht zur Diskussion. Stattdessen wird der Leser wieder und wieder durch die Erinnerungsschleife geschickt. Kinderreime, Volkslieder, Filmzitate und Gerichtsbeschlüsse fließen ansatzlos in den Roman ein wie auch, im Schriftbild abgesetzt, Pressemeldungen über Kindesmisshandlungen aus jüngerer Zeit. Doch das Verfahren mit den Textbausteinen, um das persönliche Drama ins allgemein Menschliche zu transzendieren, wirkt zu gewollt plakativ. Faszinierend bleibt die Unerbittlichkeit, mit der sich hier der Ich-Erzähler durchbeißt. Mit kalter Wut heißt es an zentraler Stelle: "Ich möchte mein Thema wie einen Bombengürtel tragen, mich mit ihm in die Luft jagen."

Dass es Wawerzinek ernst ist, daran besteht kein Zweifel. Nach fünfzig Jahren bricht er dann endlich in den Westen auf, nach Ebersbach am Neckar, um jene Frau zu treffen, die als Leerstelle sein ganzes Leben bestimmt hat. Doch die Mutter erweist sich wider alle Hoffnung als böse Frau, die den Sohn so ungerührt empfängt, als hätte er kurz zuvor das Haus verlassen. Warum sie tat, was sie tat, bleibt ein Rätsel. Immerhin verdankt ihr Wawerzinek seinen Beruf. Schon in früher Jugend wollte er den lange ersehnten, vielfach ausgemalten Augenblick eines fernen Tages schriftlich festhalten. Das hat er geschafft. Das Kind ist erwachsen geworden. Vielleicht kann Peter Wawerzinek nach diesem Buch loslegen und über all das schreiben, was ihn nicht fast umbringt.

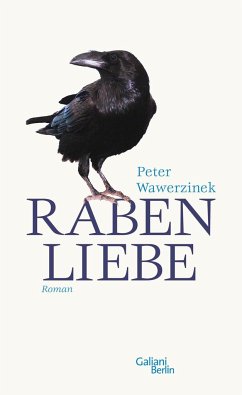

Peter Wawerzinek: "Rabenliebe". Roman. Galiani Verlag. Berlin 2010. 428 S., geb., 22,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Als therapeutisch wertvoll, aber literarisch immerhin teilweise fragwürdig erscheint Peter Wawerzineks Buch der Rezensentin Sandra Kegel. Den Leidensweg des Ich-Erzählers durch ostdeutsche Kinderheime und gescheiterte Adoptionsversuche geht Kegel mitunter nur widerwillig mit dem Autor. Seine Wut und Trauer in Ehren, geht ihr das Assoziative und Sprunghafte dieser Prosa auch mal auf die Nerven, findet sie die Bildlichkeit anstrengend (Rabenmotiv!). Dass der Autor anders als z. B. Thomas Bernhard seinen Monolog nicht strafft, hingegen inhaltlich nichts von der Tristesse seiner Kindheit verschweigt, gehört ebenso zu dieser Strapazierung des Lesers, vor der uns die Rezensentin warnt. Kommt hinzu, dass Wawerzinek Welthaltigkeit kaum und wenn doch, dann nur plakativ in Form von Pressemeldungen und Zitaten anzubieten hat. All das aber schmälert nicht den Respekt der Rezensentin vor der Unerbittlichkeit dieses Schreibens auf der Suche nach Wahrheit und Befreiung.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"Dieser Text ist wirklich ein Geschenk für den Leser!" Meike Feßmann, Laudatio Ingeborg-Bachmann-Preis

»Wawerzineks Text ist eine behutsame, aber dennoch vor Bildern sprudelnde Rekonstruktion von Erinnerungen, der man sich kaum entziehen konnte.«