Celines "Reise ans Ende der Nacht" gehört zu den größten, aber auch den umstrittensten literarischen Werken des 20. Jahrhunderts. Verfasst unter dem schockierenden Eindruck des großen Schlachtens im 1. Weltkrieg, ist es ein wilder Aufschrei gegen die Verkommenheit einer Welt, die ihre Rechnungen auf Kosten der Armen begleicht, in der Hass und Niedertracht das Leben bestimmen - ein wüstes, anarchisches Buch voll sprachlicher und gedanklicher Explosivkraft, mit dem ein neues, bahnbrechendes Kapitel in der Geschichte des Romans begann. Die Aktualität seiner radikalen Zivilisationskritik ist heute unverändert

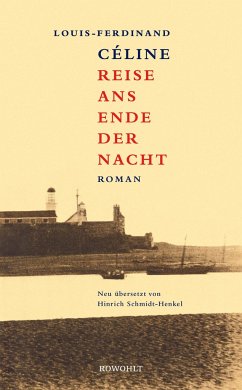

Nach fast 70 Jahren die erste vollständige und adäquate Übersetzung eines der berühmtesten und umstrittensten Romane des 20. Jahrhunderts

Célines Reise ans Ende der Nacht gehört zu den größten, aber auch umstrittensten literarischen Werken des 20. Jahrhunderts. Verfasst unter dem schockierenden Eindruck des großen Schlachtens im Ersten Weltkrieg ist es ein wilder Aufschrei gegen die Verkommenheit der Welt, die ihre Rechungen auf Kosten der Armeen begleicht - ein wüstes, anarchisches Buch voll sprachlicher und gedanklicher Explosivkraft, mit dem ein neues, bahnbrechendes Kapitel in der Geschichte des Romans begann. Die Aktualität seiner Zivilisationskritik ist heute unverändert.

Der Rowohlt Verlg legt nun eine zeitgemäße Neuübersetzung von Célines Roman vor. Es ist die erste vollständige Übersetzung des Originaltextes in deutscher Sprache. Sie ersetzt die bislang lieferbare, 1938 in Mährisch-Ostrau erschienene Fassung, die unter dem Eindruck der faschistischen Herrschaft in Deutschland von den damaligen Herausgebern gekürzt und sprachlich wie politisch entschärft wurde.

Nach fast 70 Jahren die erste vollständige und adäquate Übersetzung eines der berühmtesten und umstrittensten Romane des 20. Jahrhunderts

Célines Reise ans Ende der Nacht gehört zu den größten, aber auch umstrittensten literarischen Werken des 20. Jahrhunderts. Verfasst unter dem schockierenden Eindruck des großen Schlachtens im Ersten Weltkrieg ist es ein wilder Aufschrei gegen die Verkommenheit der Welt, die ihre Rechungen auf Kosten der Armeen begleicht - ein wüstes, anarchisches Buch voll sprachlicher und gedanklicher Explosivkraft, mit dem ein neues, bahnbrechendes Kapitel in der Geschichte des Romans begann. Die Aktualität seiner Zivilisationskritik ist heute unverändert.

Der Rowohlt Verlg legt nun eine zeitgemäße Neuübersetzung von Célines Roman vor. Es ist die erste vollständige Übersetzung des Originaltextes in deutscher Sprache. Sie ersetzt die bislang lieferbare, 1938 in Mährisch-Ostrau erschienene Fassung, die unter dem Eindruck der faschistischen Herrschaft in Deutschland von den damaligen Herausgebern gekürzt und sprachlich wie politisch entschärft wurde.

Louis-Ferdinand Céline und Ernst Jünger: Der Schriftsteller und die Körpererfahrungen im Ersten Weltkrieg

Im Dezember 1941 arrangierte Karl Epting, der Direktor des Deutschen Akademischen Austauschdienstes im besetzten Paris, eine Begegnung der von ihm verehrten Schriftsteller Louis-Ferdinand Céline und Ernst Jünger. Die französisch-deutsche Welt der Intellektuellen war in Spannung gesetzt. Man wusste, dass Jünger, ein hoch dekorierter Offizier des Ersten Weltkriegs, der beim Stab des Militärbefehlshabers in Frankreich diente, trotz wachsender ideologischer Differenzen mit den Kultur-Bürokraten der nationalsozialistischen Partei, einer der Lieblingsautoren Adolf Hitlers war, mit dem er 1926 einen kurzen Briefwechsel gehabt hatte. Céline galt unter literarischen Kennern seit dem Erscheinen seines ersten Romans "Voyage au bout de la nuit" als einer der großen französischen Gegenwartsautoren - und getrieben von der Idee, dass jedes politische und ideologische Abweichen vom nationalsozialistischen Deutschland tödlich für Frankreich enden müsste, hatte er seit Mitte der dreißiger Jahre eine Serie von antisemitischen Pamphleten veröffentlicht, denen das Nazi-Wochenblatt "Der Stürmer" im Juli 1939 auf seiner Titelseite Anerkennung zollte.

Was für einen katastrophalen Verlauf das Dichtertreffen im Deutschen Kulturinstitut nahm, können wir in einer Tagebucheintragung Jüngers nachlesen. Laut beschimpfte und beleidigte Céline zwei Stunden lang seine deutschen Verehrer, die Würdenträger ihres Staates und seinen Kollegen Jünger. Ihnen warf Céline vor, dass sie als Besatzer und Antisemiten, die - anders als er, der besiegte Franzose und Antisemit - im Besitz der Macht seien, ihre Waffen nicht konsequent nutzten, um alle Juden im Land zu liquidieren. "Es war mir lehrreich", schreibt Jünger, "ihn derart zwei Stunden wüten zu hören, weil die ungeheure Stärke des Nihilismus mir an ihm einleuchtete. Solche Menschen hören nur eine Melodie, doch diese ungemein eindringlich. Sie gleichen eisernen Maschinen, die ihren Weg verfolgen, bis man sie zerbricht. Merkwürdig, wenn solche Geister von der Wissenschaft, etwa von der Biologie, sprechen. Sie wenden sie wie die Menschen der Steinzeit an; es wird ihnen ein reines Mittel, andere zu töten, daraus." Trotz der in diesen Worten durchscheinenden Mischung von Forscherneugierde und Bewunderung für die Kraft der Negativität im tobenden Céline ging Jünger, der Stabsoffizier und Sammler von Naturraritäten, auf Distanz (wie die meisten der deutschen Kulturrepräsentanten - Epting war die Ausnahme) gegenüber dem französischen Zivilisten, auf den er sich mit dem Namen von "Merlin", dem Zauberer aus der keltischen Mythologie, bezog. Céline war offenbar über die Maßen irritiert von Jüngers militärisch stilisierten Verhaltensformen, die ein Kulturhistoriker als "korsettierte Eleganz" beschrieben hat.

Aber warum ist noch nach sechzig Jahren dieser Wutausbruch faszinierend für uns, die Leser moderner Literatur? Ist es nicht unsere Pflicht, einen Autor wie Céline, der seinem Antisemitismus bis zu seinem Tod 1961 nie abschwor, dem Vergessen auszusetzen? Bedarf der Kanon der deutschen Literatur aus dem zwanzigsten Jahrhundert unbedingt des Werkes eines Ernst Jünger, dessen ideologische Nähe zum frühen Nationalsozialismus nicht zu leugnen ist? In Deutschland und in den Vereinigten Staaten (mehr noch als etwa in Frankreich) macht sich inakzeptabler politischer Sympathien verdächtig, wer Autoren wie Céline und Jünger nicht vor allem moralisch verurteilt. Ästhetische Wertschätzung dürfe nicht zur Verwässerung ethischer Grundsätze führen, wird eingewendet, ohne dass die Frage aufkommt, ob und wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Nichts gelte es mehr zu vermeiden als eine "Ästhetisierung der Politik", denn sie beeinträchtige das nüchterne politische Urteil im Taumel der schönen Worte und Formen. Wenn von "Ästhetisierung der Politik" die Rede ist, dann bleibt der - in Bezug auf das Werk von Jünger und Céline zunächst plausible - Vorwurf nicht aus, dass diese Autoren die Darstellung und Verherrlichung von Gewalt betrieben hätten, was ihre Sprache gewaltsam mache und am Ende zur Legitimation von und Gewöhnung an Gewalt im Alltag beitrage. Mit anderen Worten: Wer heute Céline und Jünger bewundert, der sieht sich von politischen Verdächtigungen und moralischen Vorwürfen in die Defensive gedrängt.

Man muss dagegen klarstellen, dass nicht jede Darstellung von Gewalt zur Verherrlichung von Gewalt gerät - dass sich die Wirkungen von Texten (vor allem die Wirkungen von Texten, welche Gewalt thematisieren) auf individuelle Leser weder vorhersagen noch kontrollieren lassen. Was das Konzept der "gewaltsamen Sprache" (und ihre behauptete Nähe zur Gewaltsamkeit) angeht, so ist daran zu erinnern, dass Begriffe wie "Gewalt" oder "Macht" nicht ohne Rückbezug auf das Physische definiert werden sollten. Macht ist das Potential, Räume mit Körpern zu besetzen oder zu blockieren, und Gewalt ist Macht, wenn sie gegen den Widerstand anderer Körper zum Ereignis wird. Um "gewaltsam" nicht nur im übertragenen Sinn zu wirken, müsste Sprache also imstande sein, Körperlichkeit aufzunehmen und zur Wirkung zu bringen. Angesichts solcher Probleme, die sich abzeichnen, wenn gängige Assoziationen über Literatur und Gewalt begrifflich durchleuchtet werden, mag man versucht sein, diese Assoziationen aufzugeben. Dann verliert man aber die Chance zu verstehen, dass in der Konstellation von Literatur und Gewalt entscheidende philosophie- und kulturgeschichtliche Entwicklungen des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts zusammenlaufen - Entwicklungen, die uns einen Zugang zu einer Form der Literatur im zwanzigsten Jahrhundert erschließen.

Die Frage, ob und wie sich auf Begriffe gebrachte Erfahrung und vom Körper produzierte Sinneswahrnehmung miteinander verrechnen lassen, steht offen am Horizont der westlichen Philosophie, seit im zweiten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts zur Beobachtung der Welt die reflexive Schleife der Selbstbeobachtung des Weltbeobachters als verbindliche Bedingung hinzukam. Es war dieser "Beobachter zweiter Ordnung" (wie Niklas Luhmann gesagt hätte), der gegen den im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert dominierenden Normal-Cartesianismus, gegen die Beschränkung der Weltaneignung auf das Begriffliche, den Körper, die Sinne und die Wahrnehmung in den Blick rückte. Seither sind die Philosophie und die theoretischen Naturwissenschaften, auch Kunst und Literatur gegen das Problem einer möglichen Vermittlung von Erfahrung und Wahrnehmung angerannt. Nietzsches Konzentration auf die nicht bedeutungshaltigen Oberflächen der Dinge, Richard Wagners Wette, dass der Sinnlichkeit der Musik Bedeutung abzugewinnen sei, oder Freuds Festhalten an der These, dass bestimmte Bewusstseinsinhalte auf körperliche Triebe zurückgehen, sind nur einige Konkretisierungen dieser Obsession.

Im Ersten Weltkrieg, der die Lebensverläufe von Céline und Jünger bestimmte, wurde wegen des intellektuellen und kulturellen Problems von Wahrnehmung und Erfahrung ein generationenprägendes Erlebnis. Nie zuvor war einer Generation so unabweislich die erniedrigende Einsicht auferlegt worden, dass ihr mit leuchtenden Idealen aufgenommener "Waffengang" (wie man sagte) sich allen Prognosen und aller Kontrolle entzog. Nie zuvor hatte das körperliche Leiden der Soldaten an der Front und der Zivilbevölkerung in der Etappe so höhnisch alle Bemühungen um tröstende Sinngebung zurückgewiesen. Vor allem waren nie vor den "Material-Schlachten" des Ersten Weltkriegs Soldaten zum "Menschen-Material" degradiert und auf eine Ebene mit den physischen und technischen Instrumenten des Kampfes gebracht worden. Was sie in den Schützengräben erlebten, wurde zu einer tödlichen Allegorie der in Philosophie und Kultur vorerfahrenen Unvereinbarkeit von sinnlicher Wahrnehmung und "höherem" Sinn.

Das wirkte umso nachhaltiger, als viele der Kriegsfreiwilligen - unter ihnen Céline und Jünger - gehofft hatten, durch die Fronterfahrung ihrer Existenz eine Bedeutung zu geben. Für den zwanzigjährigen Céline bot der Krieg eine Gelegenheit, der Verpflichtung zu entkommen, den Unterhalt für seine ehemals wohlhabende, inzwischen verarmte Familie mit Gelegenheitsarbeiten zu bestreiten. Im Leben des neunzehnjährigen Jünger war die Meldung zu einem Freiwilligen-Bataillon ein zweiter, nun legitimer Anlauf, jenen Traum zu verwirklichen, der ihn 1913 zur Flucht aus dem Elternhaus und zum Dienst bei der Französischen Fremdenlegion trieb (aus dem ihn sein Vater bald in den Schoß der gutbürgerlichen Familie zurückgeholt hatte). Jünger und Céline wurden mehrfach verwundet und mit hohen militärischen Auszeichnungen geehrt. Beide erlebten das Kriegsende aufgrund ihrer Verletzungen nicht an der Front. Jünger, der schon 1920 sein Kriegstagebuch "In Stahlgewittern" zunächst im Privatdruck und ab 1922 mit großem nationalen und bald internationalen Erfolg bei einem Berliner Verlag veröffentlichte, widmete sich für vier Jahre einer militärischen Karriere bei der Reichswehr, um seit 1923 sein Leben als Intellektueller und Schriftsteller einer zentralen Intuition zu unterstellen: dass der Krieg das erste komplexe Symptom einer Weltveränderung von kosmologischen Dimensionen gewesen sei, welche es durch geduldige und perspektivenreiche Weltbeobachtung und Weltbeschreibung zu erfassen gelte. Diese Einstellung hielt Ernst Jünger in seinem über hundertjährigen Leben fast immer auf der Seite der Konservativen. Allein die zwanziger und frühen dreißiger Jahre brachten ihn in die Nähe der Nationalrevolutionäre und in die ideologische Nachbarschaft zum Nationalsozialismus.

Céline reagierte auf das Erlebnis des Krieges in weniger reflektierten Bahnen. Nie mehr nach 1918 sollte er die Überzeugung verlieren, dass die Menschheit individuell wie kollektiv in einer Katastrophe stecke, auf die man nur mit punktuell-konkreter Hilfe reagieren konnte. Deshalb studierte Céline (mit finanzieller Unterstützung eines staatlichen Programms für Kriegsvetaranen) Medizin, wobei eine Kette eher zufälliger Ereignisse seinem Pessimismus eine Form gab. Denn das eine medizinische Gebiet, mit dem Céline immer wieder Probleme hatte, war das Fach "Hygiene". Es war wohl eine Trotzreaktion, dass er seine Doktorarbeit über das "Leben und Werk" des österreichisch-ungarischen Arztes Ignaz Semmelweis schrieb, dem die Medizingeschichte die ehrenvolle Rolle zuweist, den hygienischen Gründen des Kindbettfiebers auf die Spur gekommen zu sein. Obwohl Célines Dissertation akademisch ausgezeichnet wurde, hat sie den Status einer durch den Namen von Semmelweis verdeckten vorweggenommenen - deshalb fiktionalen - Autobiographie. Célines Semmelweis warnt die Menschheit vor allen Arten von Schmutz, und er erntet dafür nur Undank und Anfeindung, was ihn ins Delirium treibt. Céline selbst, der zeit seines Lebens für Tänzerinnen schwärmte, aber sexuelle Kontakte mit ihnen zunehmend vermied, arbeitete in den späten zwanziger Jahren für den Völkerbund in einem Projekt zur internationalen Hygiene-Aufklärung. Vom obsessiven Pessimisten zum aggressiven Paranoiker wurde er 1932, als "Voyage au bout de la nuit" nicht mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet wurde, für den er nominiert gewesen war. Die vom quasifiktionalen Semmelweis vorgelebte doppelte Besessenheit - die Welt vom Schmutz befreien zu wollen und ein sich steigernder Verfolgungswahn - erklärt (aber entschuldigt nicht) die Form von Célines Antisemitismus. Zugleich macht sie seinen Entschluss verständlich, sich als Armenarzt dem Schmutz der Vorstädte auszusetzen, und schließlich die Unfähigkeit, bis hin zu seinem Tod (er starb 1961 an einem Schlaganfall) einen seiner Ausfälle gegen die Juden und gegen andere Gruppen und Individuen zurückzunehmen. Dieselbe Konfiguration, die individuell-einmalig ist und doch auch typisch für eine Erfahrungskonstellation in Célines Generation, eröffnet uns den Zugang zu seinen großen Romanen.

Im Zentrum der Kriegserlebnisse von Céline und Jünger (das sollte sich in ihren Büchern über den Zweiten Weltkrieg kaum ändern) stehen physische Ereignisse und ihre Folgen: Explosionen und neue Waffen, Epidemien und Fäulnis, Überlebenskämpfe und Vergewaltigungen, Wetterkatastrophen und das zufällige Zusammentreffen von Landschaften mit strategischen Sachzwängen. Dass ihnen keine dieser physischen Gegebenheiten als unmittelbar sinnhaft, das heißt: als interpretiert erscheint, verbindet Jünger und Céline mit dem philosophischen Zentralthema des neunzehnten Jahrhunderts und ist zugleich die wichtigste Herausforderung für ihre literarische Arbeit, die sie in verschiedener Weise angehen.

Jünger gibt nie der Versuchung nach, die physische Welt als eine Sphäre des bloß Zufälligen stehen zu lassen. Die detaillierten, passionierten und auch gelassenen Beschreibungen seiner Kriegstagebücher sind durchsetzt mit Deutungen, welche die Einzelphänomene in den Zusammenhang von kosmologischen Korrespondenzen zu rücken suchen. Manchmal ist Jüngers ordnende Akribie für Leser unserer Zeit so provozierend wie die folgende Darstellung einer Einschlagstelle: "Blutige Zeug- und Fleischfetzen hingen rings um den Einschlag an den Gebüschen - ein sonderbar beklemmender Anblick, der mich an den rotrückigen Würger denken liess, der seine Beute auf Dornensträucher spießt." Am durchschlagendsten wirkt Jüngers Wille zur kosmologischen Totalität aber paradoxerweise da, wo er gesteht, an die Grenze seines Interpretationsvermögens gelangt zu sein. So ist er zum Beispiel besessen von Geräuschen, die, wie er berichtet, von verwesenden Leichen ausgehen, obwohl diese toten Körper nur durch ihren Geruch auf sich aufmerksam machen sollten. Vor allem weigert Jünger sich, sein Überleben in den gefährlichsten Situationen als ein unwahrscheinliches Ereignis hinzunehmen: "Derartiges sieht man nicht als Zufall an." Deshalb geraten die Materialschlachten in seinen Augen und in der Sprache des Offiziers zu ruhigen Ausschnittsbildern einer unbekannten, aber gewissen Ordnung: "Der Krieg hatte dem Bilde dieser Landschaft, ohne seine Lieblichkeit zu zerstören, heroische und schwermütige Lichter aufgesetzt. Es fällt einem leichter, inmitten einer solchen Natur in die Schlacht zu gehen als aus einem toten und kalten Winterland heraus. Hier drängt sich auch dem einfachen Gemüt die Ahnung auf, dass sein Leben tief eingebettet und dass sein Tod kein Ende ist." Am Ende bleiben die Dinge, die Körper und die Spuren der Gewalt zwar im Vordergrund von Jüngers Beschreibungen, aber die potenziellen Schockwirkungen dieser Themen werden abgefangen von der wach gehaltenen Ahnung eines noch nicht sichtbaren Rahmens, der sie in Beziehung setzen und ihnen vielleicht Sinn geben kann.

Viel schwieriger ist es, ein Verfahren in Célines textuellem Umgang mit dem Physischen und Gewaltsamen zu entdecken. Das hat auch damit zu tun, dass er sich bloß ein einziges Mal über seine Arbeit am Text geäußert hat. Diese eine hochironische Selbstbeschreibung ist ein auf Druck seines Verlegers Gaston Gallimard entstandenes und 1955 veröffentlichtes fiktionales Interview, in dem sich Céline dem Gerede eines imbezilen Literaturprofessors aussetzt ("Entretiens avec le Professeur Y"). Auf die Frage, was er "erfunden" habe, antwortet der fiktionale Céline (so kurz angebunden wie der leibhaftige Autor), dass er "der ausgetrockneten Schriftsprache das Gefühl wiedergegeben" habe. Mit einigem interpretatorischen Optimismus kann man hier die Ahnung Célines, sozusagen eine Ahnung des Sprachzauberers Merlin, entdecken, dass es außergewöhnlich, aber nicht unmöglich sei, begriffliche Erfahrung ("geschriebene Sprache") und körperlich Wahrgenommenes ("Gefühl") konvergieren zu lassen. In dieselbe Richtung verweist Célines Lieblingsmetapher bei der Beschreibung seiner Prosa, die Metapher von den Métro-Schienen: "Also, mein Stil! . . . es ist als ob ich Schienen für die Métro machte, die Fahrgäste schlafen noch . . . merken gar nichts . . . nicht den Zauber, nicht die Magie! Auch nicht die Gewalt." Eine literarische Prosa, die mitreißend sein soll wie ein rasender U-Bahn-Zug, das scheint Célines Vorstellung von der Wiedervereinigung des "Gefühls" mit der "geschriebenen Sprache" gewesen zu sein.

Aber unser erster Lektüreeindruck scheint in eine andere Richtung zu weisen. Es fällt trotz einer Fülle von Beschreibungen, Szenen und Namen schwer, in Célines Romanen inhaltliche Konturen auszumachen. Das Ich des Erzählers und das Ich des (mehr oder weniger) autobiographischen Protagonisten lassen sich nicht auseinander halten; neue Personen erscheinen und sind nur von Pronomina (nicht von Namen) markiert; Wechsel im Ort der Handlung werden kaum angezeigt; und Céline vermeidet es peinlich, den Beginn und das Ende eines Romans mit dem Beginn und dem Ende seiner Handlung zusammenfallen zu lassen. Diese Konturenverwischung bringt oft sprachlich schöne Effekte hervor, wie den berühmten Schluss von "Voyage au bout de la nuit", in dem zur Entgrenzung des Textraums eine Entgrenzung des wahrgenommenen Horizonts sprachlich in Szene gesetzt wird: "Von weit her tönte das Pfeifen des Schleppers; sein Ruf ist über die Brücke gekommen, über noch einen Bogen und noch eine Schleuse, noch eine Brücke, von weit und noch weiter her . . . Er rief alle Schelche des Flusses zu sich, alle, und die ganze Stadt, und den Himmel und das Land und uns, alles nahm er mit, auch die Seine, alles, und sprechen wir wollen nicht mehr davon sprechen . . ." So wird man allein gelassen mit einem komplexen, aber gänzlich unstrukturierten Amalgam aus Bildern und Begriffen, das an die Vision des Philosophen Deleuze von einem "Körper ohne Organe" erinnert. Als sei so viel Überforderung nicht genug, wird der verstörte Leser vom Erzähler immer wieder aus dem Raum des Textes zurückgewiesen: "Worauf es ankommt, ist, dass man allen anderen klar macht, dass sie sich nicht um einen kümmern . . . der Rest ist eitles Getue."

In diesem überwältigenden Chaos der Bilder und Begriffe spart Céline nicht an abstoßenden und oft grotesken physischen Details, die - anders als bei Jünger - demonstrativ und ohne Deutung bleiben. Aber das ist noch nicht die seine Prosa kennzeichnende Antwort auf die Herausforderung, Konzepte und Körperliches zusammenzubringen. Célines eigentliche "Errungenschaft", wie er selbst sagt, sind der Schriftsprache auferlegte Rhythmen, welche die Rhythmen der beschriebenen Bewegungen und Handlungen aufzunehmen scheinen. Von ihnen wird der Leser dieser Romane - oft wohl gegen seinen Willen - mitgerissen wie von einem beschleunigenden Métro-Zug. Natürlich gibt es Inhalte, die sich für dieses Umschalten in den Modi der sprachlichen Welterfassung besonders eignen: Asthmaanfälle oder Orgasmen, Fahrten auf dem Motorrad oder Fliegerangriffe, Militärkapellen oder Jazzbands. Immer aber setzt sich jenes erstaunliche Prinzip durch, dass über die Rhythmen der gedruckten Prosa die Körper der Leser affiziert werden.

Wer sich so weit auf den Sprachzauberer Céline einlässt, der muss für die Zeitspanne des Lesens die politischen Verstrickungen und die Ideologie des Autors vergessen haben - so absolut vergessen haben, wie das bei den Texten des Offiziers Jünger nicht der Fall sein kann. Wenn ein solcher Leser auf seine Lektüre zurückblickt, kann er zu einer Frage gelangen, deren Dringlichkeit der Philosoph Dieter Henrich vor mehr als dreißig Jahren herausgearbeitet hat: was die besonderen Modalitäten ästhetischer Erfahrung heute sein mögen. Konfrontiert mit Henrichs Frage werden sich die Leser von Louis-Ferdinand Céline und Ernst Jünger in der Nähe jener Antwort finden, an der ein anderer Philosoph, Niklas Luhmann, gearbeitet hat. Die Kommunikation im Kunstsystem, postulierte Luhmann, sei die einzige Form der Kommunikation, welche nicht allein Formen von Sinn übertrage, sondern zusammen mit dem Sinn auch physische Wahrnehmung.

HANS-ULRICH GUMBRECHT

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

perlentaucher.de

Es war einer der rasantesten und fulminantesten Romane über den Ersten Weltkrieg, aber bisher hat die Literaturkritik Louis Ferdinand Celines Reise ans Ende der Nacht aus dem Jahr 1932 nur mit spitzen Finger angefasst, was zum einen Celines antisemitischen Schriften, zum anderen der verfälschenden Erstübersetzung geschuldet war, deren jahrzehntelange Aufrechterhaltung Volker Weidermann in der FAZ schlichtweg skandalös findet. Doch nun legt der Rowohlt Verlag eine Neuübersetzung von Heinrich Schmidt-Henkel vor - und alle Vorbehalte sind vergessen. Die Kritik jubelt. Thomas Steinfeld ("SZ") erkennt in der Reise ans Ende der Nacht sogar ein "zartes, aufrichtiges" und "anrührend moralisches" Buch. Andreas Isenschmid schreibt in der "Zeit", dass wohl noch nie ein Roman die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen derart "bedrückend" und in einer solchen "enzyklopädischen Totalität" dargestellt habe. Thomas Laux zollt in der "NZZ" dem Autor dafür Respekt, Tabuthemen, wie Krankheit, Tod und Sexualität so penetrant gegen den Zeitgeist verhandelt zu haben. Ina Hartwig beeindrucken in der "FR" vor allem Celines "leicht angeschmuddelte Musikalität", seine "jazzige Sprache", aber auch sein "ätzender, mitreißender Witz".

Es war einer der rasantesten und fulminantesten Romane über den Ersten Weltkrieg, aber bisher hat die Literaturkritik Louis Ferdinand Celines Reise ans Ende der Nacht aus dem Jahr 1932 nur mit spitzen Finger angefasst, was zum einen Celines antisemitischen Schriften, zum anderen der verfälschenden Erstübersetzung geschuldet war, deren jahrzehntelange Aufrechterhaltung Volker Weidermann in der FAZ schlichtweg skandalös findet. Doch nun legt der Rowohlt Verlag eine Neuübersetzung von Heinrich Schmidt-Henkel vor - und alle Vorbehalte sind vergessen. Die Kritik jubelt. Thomas Steinfeld ("SZ") erkennt in der Reise ans Ende der Nacht sogar ein "zartes, aufrichtiges" und "anrührend moralisches" Buch. Andreas Isenschmid schreibt in der "Zeit", dass wohl noch nie ein Roman die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen derart "bedrückend" und in einer solchen "enzyklopädischen Totalität" dargestellt habe. Thomas Laux zollt in der "NZZ" dem Autor dafür Respekt, Tabuthemen, wie Krankheit, Tod und Sexualität so penetrant gegen den Zeitgeist verhandelt zu haben. Ina Hartwig beeindrucken in der "FR" vor allem Celines "leicht angeschmuddelte Musikalität", seine "jazzige Sprache", aber auch sein "ätzender, mitreißender Witz".

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

"Endlich könne man dies "Meisterwerk der französischen Literatur, ein Meisterwerk der Weltliteratur" in adäquater Übersetzung lesen, schreibt Rezensent Volker Weidermann, der auch Hinrich Schmidt-Henkels Neuübersetzung als "Meisterwerk" preist. Siebzig Jahre lang sei das Werk auf Deutsch nur in einer "verstümmelten, stark gekürzten, von Stümpern 'bearbeiteten', sprachlich 'bereinigten' Form zugänglich gewesen. Der Rezensent erzählt dann die einigermaßen skandalöse Geschichte der ursprünglichen Übersetzung von Isak Grünberg, die gleich nach Erscheinen des Originals 1932 entstand und nach der Machtübernahme durch die Nazis verfälscht und zerstört worden ist. Dass der Rowohlt Verlag diese "Fälschung", für Weidermann eher eine "grobe, antiliterarische Zusammenfassung", so lange als gültig verkauft hat, findet er beinahe unglaublich. Hinrich Schmidt-Henkels Übersetzung nun kommt Weidermanns Ansicht nach dem "einzigartigen Rhythmus des Originals" so weit entgegen, wie es überhaupt möglich ist. Deren Argot werde in "passend vulgäre, nachlässigste Umgangssprache" gebracht. Der Übersetzer schreibe kompliziert, wo im Original kompliziert geschrieben werde, poetisch, "wo Celine seine einzigartig poetische Sprache ertönen lässt".

© Perlentaucher Medien GmbH"

© Perlentaucher Medien GmbH"