Seymour M. Hersh blickt zurück auf sein Reporterleben und erklärt, wie man Geschichten findet, die richtig riechen

Es war mal wieder eine starke Behauptung, die Seymour Hersh da aufstellte: Die Regierung Obama, schrieb Amerikas streitbarster Journalist 2015 in der "London Review of Books", habe bei der Darstellung der Tötung von Osama Bin Ladin 2011 im pakistanischen Abottabad gelogen. Hersh zufolge hatten die Amerikaner den Terrorchef mitnichten selbst ausfindig gemacht - vielmehr habe der pakistanische Geheimdienst entscheidend an dem Zugriff mitgewirkt.

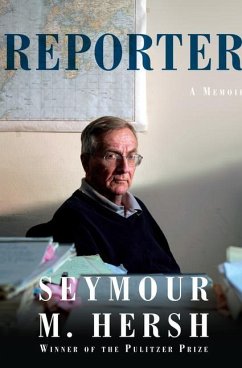

Hersh ist Pulitzer-Preisträger und auch sonst reich dekorierter Journalist - aber eine Story über Obama als Lügner, die sich auf eine einzige, dazu anonyme Quelle stützte? Für viele Beobachter schien sich der Verdacht zu bestätigen, dass der Doyen des Enthüllungsjournalismus auf seine alten Tage zum Verschwörungstheoretiker geworden war. Die Geschichte möge seine Arbeit bewerten, schreibt Hersh dazu nun in seinen Memoiren mit dem schlichten Titel "Reporter".

Es ist ein schwungvoller und enorm detaillierter Ritt durch ein Journalistenleben, in dem sich die amerikanische Außenpolitik der vergangenen fünfzig Jahre spiegelt; der Abriss einer Karriere, die den jungen Sy von der elterlichen Reinigung zu einem Chicagoer Lokalblatt und von dort zu einigen der wichtigsten amerikanischen Publikationen, darunter die Nachrichtenagentur AP, die "New York Times" und das Magazin "The New Yorker", führte.

Geschmeidig war sie indes nie. Hersh war von Beginn an ein schwieriger Typ, ein Einzelgänger und Querulant. Einem Englischstudium folgten ein paar Semester an der juristischen Fakultät, wo ihn die sture Auswendiglernerei schließlich derart langweilte, dass er von der Uni verwiesen wurde. Zwischen Jobs als Redaktionsassistent, Kleinverleger und Polizeireporter brachte er sich das journalistische Handwerk selbst bei. Eine frühe Erkenntnis: "Wer gut schreiben will, muss erst einmal viel lesen." Hersh bekräftigt, dass er über jeden seiner Gesprächspartner stets so viel in Erfahrung gebracht habe, wie er nur konnte; aber immer spielte auch sein Instinkt eine Rolle. Der junge Reporter kapierte früh, dass der Job vor allem Fußarbeit ist - Telefonbücher wälzen, an Türen klopfen, lange Autofahrten auf sich nehmen. Unterwegs entwickelte er ein Gespür für Storys, die "richtig riechen".

Als er mit Ende zwanzig für die Associated Press als Korrespondent nach Washington geschickt wird, findet er sich schnell im dortigen Informations-Biotop zurecht. Er realisiert, dass die Wahrheit nicht bei den Machthabern selbst, sondern bei den Leuten aus der zweiten Reihe zu finden ist. Also knüpft er Kontakte in den Geheimdiensten und im Militär. Anschaulich beschreibt Hersh die Komplexität der journalistischen Vernetzung. "Ich muss den Insidern versichern, dass man mir bei der Verifizierung und der akkuraten Darstellung höchst geheimer Informationen vertrauen kann, ohne dass ich eine Spur zu meinen Quellen hinterlasse." Seine Redakteure dagegen verlangen harte Fakten und zumindest eine Handvoll namentlich genannter Informanten.

Wo ihm dieser Spagat gelingt, kann Hersh große Enthüllungsgeschichten publizieren - etwa über My Lai, wo er beteiligte amerikanische Soldaten ausfindig macht und interviewt, oder zu Abu Ghraib, wo sich Hersh in den Besitz eines detaillierten Berichts über die Grausamkeiten durch einen Generalmajor bringt. Stellenweise lesen sich nicht nur seine Recherchen, sondern auch die Bemühungen, sie zu veröffentlichen, wie ein Krimi. Mehrfach, schreibt Hersh, habe er brisante Informationen nicht publizieren können, um nicht seine Kontaktleute zu gefährden. Als er nach einem Treffen mit dem damaligen Außenminister Joschka Fischer einen "hochrangigen ausländischen Diplomaten" mit den Worten zitieren will, George Bushs Militärstratege Paul Wolfowitz sei ein Trotzkist, bittet ihn Fischer um Streichung des Zitats - schließlich könne man es ihm, als einzigem europäischen Diplomaten mit Verständnis des Trotzkismus, mühelos zuweisen. Der Anekdotenreichtum von "Reporter" reicht von einem verunsicherten Bashar al Assad über einen grobianischen Richard Nixon bis zu einem vulgären Lyndon Johnson. Aber im Mittelpunkt steht stets Hersh selbst.

Seine Kritiker, die vor allem seinen Verlass auf anonyme Quellen in Frage stellen, lässt er abblitzen; er überzieht Kollegen mit Häme, die offizielle Verlautbarungen nachplapperten, statt sich die Finger schmutzig zu machen. Er räumt ein, auch ihm seien Fehler unterlaufen - etwa bei der Vorbereitung des Kennedy-Buchs "The Dark Side of Camelot", als er beinahe gefälschten Papieren aufsaß, die vorgeblich Beziehungen John F. Kennedys zur Mafia und Marilyn Monroe belegen: "Aber ich sehe nicht, was dagegen einzuwenden ist, einer Story nachzustellen, die sich später als falsch herausstellt."

Als der Chefredakteur des für seine akribische Faktenüberprüfung berüchtigten "New Yorker", David Remnick, Hershs Bin-Ladin-Geschichte ablehnt, zeigt sich Hersh "eher verletzt als wütend". Immer wieder gerät er mit Redakteuren aneinander, die er für zu feige oder schwach hält; Remnick hat zwar Hershs hohen Respekt, aber er mokiert sich über dessen Nähe zu Obama: "Chefredakteure sollten nicht die Freundschaft amtierender Präsidenten suchen."

Hershs Zerwürfnisse mit renommierten Zeitungsmachern schmücken eine Karriere, die zwischen Kurz- und Langformat oszilliert. Neben einflussreichen Artikeln schrieb er zehn Bücher; ein elftes über die Herrschaft von Dick Cheney scheiterte einmal mehr am Quellenschutz: Hersh zufolge waren viele seiner Kontakte durch Obamas rigoroses Durchgreifen gegen Informanten verunsichert. "Ein Buch voller Zitate von Menschen, die nicht genannt werden können, ist schwierig", so Hersh.

Seine Memoiren sind Selbstdarstellung, Rückblick, journalistisches Handbuch und eindringliches Testament investigativer Berichterstattung über mehr als fünf Jahrzehnte. Sie sind auch ein Abgesang auf eine vergangene Ära, "das Goldene Zeitalter des Journalismus", in der die Welt noch nicht durchtränkt war "von fake news, aufgebauschten und unvollständigen Informationen und falschen Beteuerungen durch unsere Zeitungen, Fernsehsender, Internet-Nachrichten, soziale Netzwerke und unseren Präsidenten". Nicht zuletzt sind sie ein Liebesbrief an die Berufung des Seymour Hersh. "Es war wunderbar", bekennt er an einer Stelle, "wieder eine Geschichte zu schreiben, die meine Regierung nicht veröffentlicht sehen will. Ich habe den besten Job der Welt."

NINA REHFELD

Seymour M. Hersh:

"Reporter". Der Aufdecker der amerikanischen Nation.

Aus dem Englischen von Karoline Zawistowska. Ecowin Verlag, Elsbethen 2019. 462 S., geb., 28,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main