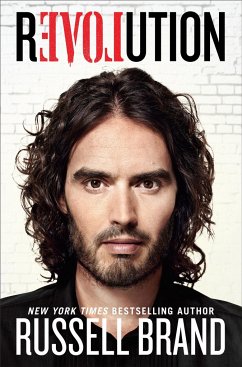

NATIONAL BESTSELLER > In this book, Russell Brand hilariously lacerates the straw men and paper tigers of our conformist times and presents, with the help of experts as diverse as Thomas Piketty and George Orwell, a vision for a fairer, sexier society that's fun and inclusive. You have been lied to, told there's no alternative, no choice, and that you don't deserve any better. Brand destroys this illusory facade as amusingly and deftly as he annihilates Morning Joe anchors, Fox News fascists, and BBC stalwarts. This book makes revolution not only possible but inevitable and fun.

Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.

Rechnungen

Retourenschein anfordern

Bestellstatus

Storno