Zum heutigen siebzigsten Geburtstag beschenkt sich der Romancier Eduardo Mendoza mit der Erfüllung seiner kunsthistorischen Sehnsucht und begibt sich ins Jahr 1936.

Auch fast achtzig Jahre nach dem Ende des Spanischen Bürgerkriegs reißt die Reihe der Schriftsteller, die sich mit dem ideologischen Konflikt der dreißiger Jahre und der franquistischen Repression beschäftigen, nicht ab. Längst könnte man eine Typologie aufstellen, wozu die Links-rechts-Konfrontation den Autoren so alles dient - als düstere Kulisse zur frei erfundenen Romanhandlung, als unversiegbarer Quell dramatischer Geschichten um Scham und Niedertracht, als Metapher für das spanische Nationalübel der Zerstrittenheit oder aber schlicht als Verkaufsargument im härter werdenden Buchgeschäft. Da sich auch Historiker und Journalisten bis heute um die Bewertung des Bürgerkriegs streiten, obwohl genug harte Fakten auf dem Tisch liegen, darf man sich im Einzelfall schon dafür interessieren, was einen Schriftsteller zu diesem Thema treibt und welche Voraussetzungen er dafür mitbringt.

Bei Eduardo Mendoza, der heute seinen siebzigsten Geburtstag feiert, bedarf es keiner großen Rechtfertigung. Der in Barcelona lebende und auf Spanisch schreibende Autor benutzt seit seinem Debütroman "Die Wahrheit über den Fall Savolta" (der kurz nach Francos Tod erschien und gleich den spanischen Kritikerpreis erhielt) die Geschichte als Spiegelkabinett. Schwebend zwischen Farce und Gesellschaftsroman, lässt Mendoza uns in der ferneren Zeit die Schwächen der eigenen erkennen, treibt den Ernst aber nie so weit, dass man nicht mit einem Lachen aus dem Saal geschubst würde. Die allermeisten seiner Bücher spielen in Barcelona, und eines - "Die Stadt der Wunder" von 1981 - hat der katalanischen Metropole mit figurenwimmelnder Romanhandlung und genau recherchierten historischen Details ein schönes Double in der Fiktion gebaut, so opulent, dass Mendoza als spanische Antwort auf den magischen Realismus der Lateinamerikaner galt und zum Bestsellerautor wurde. Dass sein Stadtporträt unendlich viel differenzierter ist als das in Sepiabraun getauchte Barcelona eines Carlos Ruiz Zafón, braucht wohl kaum erwähnt zu werden.

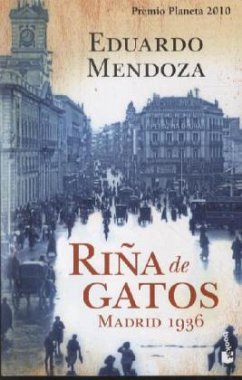

"Katzenkrieg", sein neuester Roman, den wie gewohnt der stilsichere Peter Schwaar übersetzt hat, spielt Anfang 1936, in den Monaten vor dem Putsch der Militärs. Anthony Whitelands, ein junger englischer Kunsthistoriker mit eher mittelmäßigen Karriereaussichten, soll in Madrid die Gemäldesammlung eines spanischen Herzogs begutachten. Im herzoglichen Haus verkehrt auch José Antonio Primo de Rivera, Gründer der "Falange Española" und als mitreißender Redner, Frauenheld und Sportwagenfahrer die interessanteste Figur des spanischen Faschismus. Dieser Mann ist historisch verbürgt; die beiden hübschen Töchter des Herzogs sind es nicht. Im Grunde wären sie gesondert zu rezensieren, aber dafür fehlt der Platz.

Genug, es geht in diesem Roman hin und wieder auch um Liebe (in deren Beschreibung Mendoza kein Meister ist), mehr noch aber um Intrige und geheimdienstliche Beinarbeit, wobei mehrere Leichen anfallen. Denn der wahre, sorgsam verschleierte Zweck von Whitelands' Auftrag besteht darin, die Echtheit eines mutmaßlichen Velázquez-Bildes im herzoglichen Keller zu bestätigen, mit dessen Verkauf die Bewaffnung der spanischen Rechten finanziert werden soll.

Wenn das abenteuerlich, abwegig, nach Räuberpistole klingt, dann sicherlich nicht mehr als die spanische Geschichte der Vorbürgerkriegszeit selbst. Mit erkennbarer Faszination für seinen Gegenstand hat Mendoza sich in dieses fiebrige Milieu voller Straßenschlachten, Umsturzgerüchte, Pulverdampf und großsprecherischer Gesten geworfen. Meist erzählt er aus der Perspektive des Engländers, wodurch das Staunen über die Spanier gerechtfertigt ist. Und Whitelands lernt viel während seines Aufenthalts, wird bequasselt, verführt, ins Gefängnis geworfen und unter dem Bett versteckt: "Das hier ist kein armes Land", sagt ihm einer seiner redseligen Gesprächspartner. "Das ist ein Land von Armen, ich weiß nicht, ob sie den Unterschied kapieren."

Da Mendoza selbst ein weltläufiger Katalane mit großer Reiseerfahrung ist - lange Jahre hat er als Konferenzdolmetscher bei den Vereinten Nationen in New York gearbeitet und politische Termine an der Seite von Felipe González absolviert -, entdeckt der Autor typische Züge Madrids oder des spanischen Nationalcharakters und gießt sie in wunderbare Vignetten über Kneipen, Gastronomie, Redelust und Streitkultur. Kleinigkeiten wie der gebackene Ölkringel, den man in Schokolade taucht, machen einen wichtigen Teil des Lebens aus; sie geben auch diesem Roman besonderen Glanz. Wo historische Figuren auftreten, sind sie mit viel Gespür charakterisiert. Fein balanciert zwischen Ernst und Komik: General Franco selbst, wie er misstrauisch seine Chancen abwägt, sich an die Spitze der Putschisten zu setzen.

Zu Mendozas Lieblingsthemen gehört die Kunstgeschichte. Mit seiner Schwester Cristina, einer Museumskuratorin, hat er dem Modernismus in Barcelona ein lesenswertes Buch gewidmet. Hier, in seinem Roman, lässt er sich immer wieder zu Abschweifungen verführen, die wohl zu seinem Handwerk gehören. Ausführungen eines Kenners, schöne Bildbeschreibungen, Bedenkenswertes über das Spanische an Velázquez und die unvermindert spürbare Energie seiner Porträts. Doch diese Passagen hemmen den Fluss und erklären, warum die Story auf mehr als vierhundert Seiten anschwillt. Am besten, man nutzt die kunsthistorischen Exkurse als Anregung, demnächst wieder den Prado zu besuchen.

Auch erzählerisch stößt Mendoza gelegentlich an seine Grenzen. In schwächeren Augenblicken knirschen die Gänge, und ein paar seiner Figuren laufen mit einem Pappschild um den Hals herum, auf dem steht, wozu sie in der wilden Romanhandlung da sind. Vermutlich fände der Autor selbst das nicht so schlimm. Als Unterhalter, als Verfasser von Farcen hat Eduardo Mendoza sich selbst bezeichnet, und als solchen im besten Sinn sollte man ihn nehmen. Er bleibt einer der charmantesten und besonnensten Köpfe, den das intellektuelle Spanien zu bieten hat.

PAUL INGENDAAY

Eduardo Mendoza: "Katzenkrieg". Roman.

Aus dem Spanischen von Peter Schwaar. Verlag Nagel & Kimche, München 2012. 412 S., geb., 24,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main