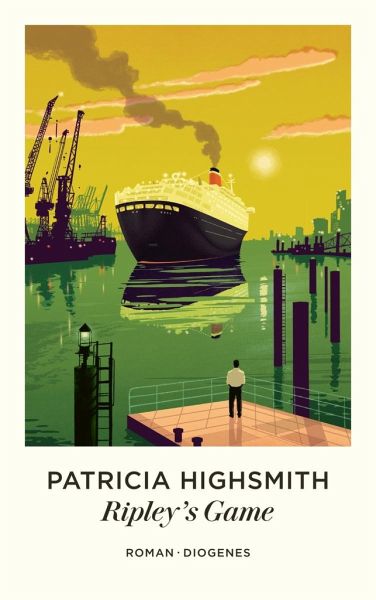

Ripley's Game oder Der amerikanische Freund

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

14,00 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

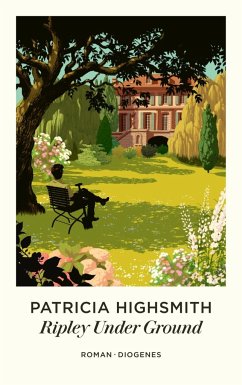

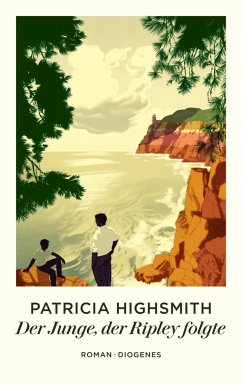

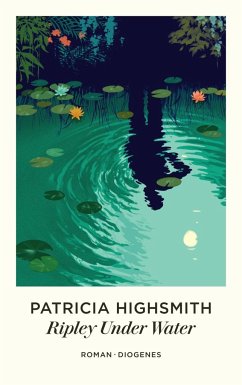

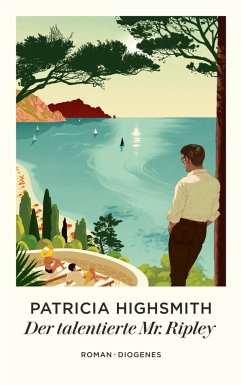

Tom Ripley ist ein sympathisch-unmoralischer Exil-Amerikaner, der südlich von Paris ein luxuriöses Leben führen will - um jeden Preis. Immer wieder gelingt es dem erfolgreichen Serienhelden, sich vor der Polizei und seinen Verfolgern hakenschlagend aus dem Staub zu machen und dem erwartbaren Verbrecherschicksal eine Nase zu drehen.