Robert Frank: Good Days Quiet

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

50,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

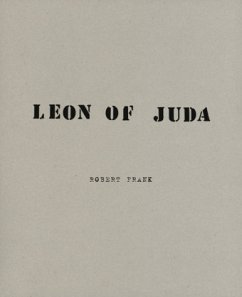

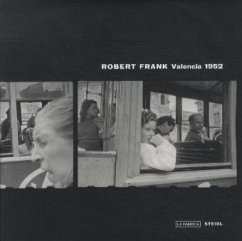

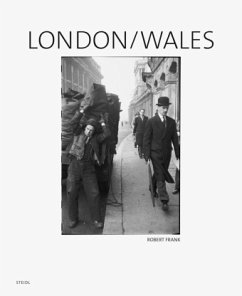

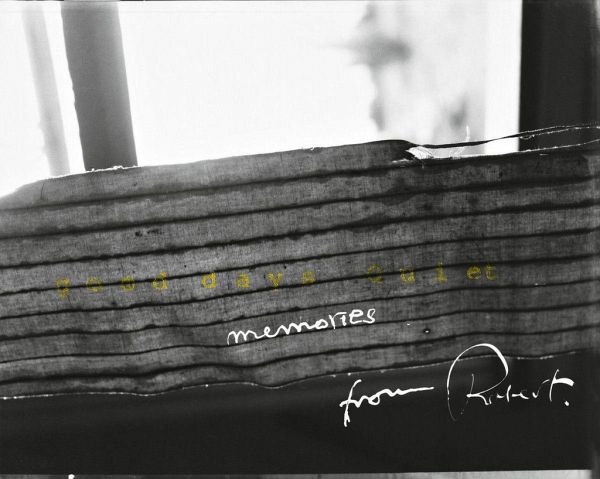

In this, Robert Frank's newest book, he both acknowledges and moves beyond his acclaimed visual diaries (2010-17), which juxtapose iconic photos from throughout his career with the more personal pictures he makes today and suggestive, often autobiographical text fragments. In Good days quiet Frank's focus is life inside and outside his beloved weather-beaten wooden house in Mabou, where he has spent summers for decades with his wife June Leaf. Among portraits of Leaf, Allen Ginsberg and Frank's son, are images of the house's simple interior with its wood-fuelled iron stove, humble furniture an...

In this, Robert Frank's newest book, he both acknowledges and moves beyond his acclaimed visual diaries (2010-17), which juxtapose iconic photos from throughout his career with the more personal pictures he makes today and suggestive, often autobiographical text fragments. In Good days quiet Frank's focus is life inside and outside his beloved weather-beaten wooden house in Mabou, where he has spent summers for decades with his wife June Leaf. Among portraits of Leaf, Allen Ginsberg and Frank's son, are images of the house's simple interior with its wood-fuelled iron stove, humble furniture and bare light bulbs, as well as views of the land and sea by the house: snow-covered, windswept, stormy or lit by the dying sun. Frank's Polaroids scanned for the book show various deliberate states of deterioration and manipulation at his hands, including texts that move from the merely descriptive ("watching the crows") to the emotive ("memories," "grey sea-old house / can you hear the music"). As always in Frank's books, his message lies primarily in the photos' lyrical sequence, an influential approach to the photobook pioneered by and today well at home in his 93-year-old hands.