Philip Roth's twenty-seventh book takes its title from an anonymous fifteenth-century English allegorical play whose drama centres on the summoning of the living to death and whose hero, Everyman, is intended to be the personification of mankind. The fate of Roth's Everyman is traced from his first shocking confrontation with death on the idyllic beaches of his childhood summers and during his hospitalisation as a nine-year-old surgical patient through the crises of health that come close to killing him as a vigorous adult, and into his old age, when he is undone by the death and deterioration of his contemporaries and relentlessly stalked by his own menacing physical woes. A successful commercial advertising artist with a New York ad agency, he is the father of two sons who despise him and a daughter who adores him, the beloved brother of a good man whose physical well-being comes to arouse his bitter envy, and the lonely ex-husband of three very different women with whom he's made a mess of marriage. "Everyman" is a painful human story of the regret and loss and stoicism of a man who becomes what he does not want to be. The terrain of this savagely sad short novel is the human body, and its subject is the common experience that terrifies us all.

Drei gescheiterte Ehen, ein gestörtes Verhältnis zu seinen Kindern, körperliche Gebrechen und der Tod von Altersgenossen: Der neue Roman von Philip Roth erzählt die traurige Geschichte eines Mannes, der dem Alter und Tod ins Auge blickt und voller Bedauern und Schuldgefühle auf sein vergangenes Leben zurückblickt.

Drei gescheiterte Ehen, ein gestörtes Verhältnis zu seinen Kindern, körperliche Gebrechen und der Tod von Altersgenossen: Der neue Roman von Philip Roth erzählt die traurige Geschichte eines Mannes, der dem Alter und Tod ins Auge blickt und voller Bedauern und Schuldgefühle auf sein vergangenes Leben zurückblickt.

Philip Roth stellt sich mit seinem neuen Roman dem Alter

In Amerika ist ein neuer Roman von Philip Roth erschienen: Diesmal ist es weniger der alte Bekannte Tod, der den Großschriftsteller beschäftigt, als Krankheit und Siechtum. In "Everyman" setzt er die Erkundungen aus dem "Menschlichen Makel" fort.

NEW YORK, im Juni

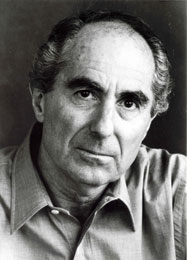

Die Arme verschränkt, den Blick durchdringend auf den Leser gerichtet, schaut Philip Roth vom Umschlag seines neuen Romans. Daran ist etwas Schockierendes, wenn nicht Sensationelles. Denn der publikumsscheue Schriftsteller ist zwar dafür bekannt, seine Bücher autobiographisch einzufärben, aber ein fotografisches Porträt von sich selbst hat er schon lange keiner Neuveröffentlichung mehr beigegeben. Diesmal meinte er aber, nicht anders zu können. Um nicht mit seinem Protagonisten verwechselt zu werden, dessen Leben er als bedrückende Krankheitsgeschichte unter dem Titel "Everyman" vorlegt, hat sich der Autor nach einer Rückenoperation als zielsicher dreinblickender, offenbar wieder kerngesunder Dreiundsiebzigjähriger vor die Kamera gestellt. Roth, das also ist die gute Nachricht, geht es ausgezeichnet.

Vom namenlosen Jedermann, den wir bei seinem Begräbnis kennenlernen, ist das naturgemäß nicht zu sagen. Roth blättert das Leben eines Mannes auf, das sich im Rückblick in dessen körperlicher Anfälligkeit und schließlichem Verfall verdichtet. Auf hundertzweiundachtzig kleinformatigen, großzügig bedruckten Seiten wird zwischen romanhafter Gründlichkeit und dem Präzisionsschliff einer Short story aus der Vorlage des spätmittelalterlichen Mysterienspiels vom Jedermann, wie Hugo von Hofmannsthal es noch brav dramatisch umsetzte, ein Bericht über das elementare Verhängnis des modernen Menschen. Bei Roth gibt es keine Lebenslehre, keine allegorischen Auftritte. Schon als Kind kommt sein Jedermann mit dem Tod in Berührung. Wo aber der Tod kein Geheimnis mehr hat, sind die Schrecknisse der Gebrechlichkeit um so erschütternder. Das Leben wird zum Krankheitsdossier.

Wer sich an Nathan Zuckerman oder David Kapesh erinnert, wird an Roths Jedermann viele vertraute Züge ausmachen. Statt wie erhofft Maler zu werden, macht der Sproß einer jüdischen Einwandererfamilie, der er eine behütete Kindheit verdankt, in der Werbebranche Karriere. Drei Ehen scheitern, was ihm seine zwei Söhne nicht verzeihen, während seine Tochter ihn mit einer Güte verwöhnt, die in keinem Verhältnis zu seinen Eskapaden steht. Nicht, daß er ein Scheusal wäre. Er ist nur ein gewöhnlicher Mensch, anfällig für die außereheliche Lust am Weibe, dabei aber bemerkenswert frei von Illusionen über die moralische Qualität seines Verhaltens. Narzißmus und ein ungenügendes Talent, Wirklichkeit und Ideal gehen bei Jedermann eine subversive Verbindung ein.

Das alles spiegelt sich in einer endlosen Krankheitsgeschichte, seiner eigenen und der seiner Familie und Freunde. Dehnen sich zwischendurch zweiundzwanzig gesunde Jahre aus, werden sie von Roth lakonisch auf siebeneinhalb Zeilen abgehandelt. Der Leistenbruch des Kindes aber, später dann der Blinddarmdurchbruch, der dem frisch verliebten Jedermann fast das Leben kostet, und schließlich die Herzoperationen, die sich unablässig durch seine drei letzten Jahrzehnte ziehen, nehmen vor uns in medizinischer Detailgenauigkeit Gestalt an.

Roths "grauenhafte Beschwörungen von Alter und Gebrechlichkeit", so Michiko Kakutanis Urteil in der "New York Times", reichten freilich nicht für einen Roman. Da irrt die Chefkritikerin des Blattes. Und bleibt mit ihrem Dreiviertelverriß denn auch ziemlich allein auf weiter amerikanischer Flur. "Everyman" ist in seiner fast antiromanhaften Kürze weniger existentielles Lamento als eine stoische Bestandsaufnahme, immer wieder durchzuckt von ekstatischer Lebensgier. Noch auf dem Weg zur siebten Herzoperation, aus deren Narkose er nicht mehr erwachen sollte, verspürt der Todgeweihte abermals die Hoffnung, Erfüllung zu finden - im weiteren Leben.

Dennoch ist der Roman kein Kompendium mit praktischen Durchhalterezepten. Er verweigert jeden Trost, vor seinem Memento mori ist kein Lebensalter sicher. In den Ferien am Meer sieht das Kind seine erste Leiche, und als es an den Leisten operiert wird, stirbt der Junge, der im Krankenzimmer neben ihm liegt. Selbst der Sex, die unversiegbare Lebenskraft im Rothschen Jammertal, wird zuverlässig vom Tod überschattet. Der Wochenendausflug des ungetreuen Ehemanns zur Geliebten nach Paris führt nicht nur zur Scheidung, sondern erhält mit dem Tod der Mutter auch einen erbarmungslosen Kontrapunkt. Wie dem Tod auszuweichen sei, erscheint dem Sechzigjährigen vollends als "Kernpunkt seines Lebens" und dessen "gesamte Geschichte" als eine des körperlichen Verfalls.

In der gepflegten Altensiedlung gibt der pensionierte Jedermann Malunterricht und lernt eine Witwe kennen, die das Leben nur noch als physischen Schmerz wahrnehmen kann und sich darum vor sich selbst und dem unerträglich anderen in ihr fürchtet. Zehn Tage nach dem Geständnis tötet sie sich mit Schlaftabletten. Ein Mann, der im Wartezimmer des Krankenhauses neben ihm sitzt, will abrupt wissen: Wann ist genug genug? Der Tod, das ist bei Roth bloß eine alte Geschichte. Aber wie das dahinsiechende Leben bis dahin zu ertragen wäre, ist für seinen Jedermann die Frage, die ihn ratlos zurückläßt, ohne die Spur eines Erkenntnisschimmers.

Wie Roth diese Frage stellt, in unbemühter Klarheit und einfachen, eindringlichen Bildern, das macht aus dem Buch ein Ereignis. Die "brutale Direktheit", die das Begräbnis des Vaters prägt, wird zur Horrorvision, wenn er Mund, Augen, Nasenlöcher, Ohren seines Erzeugers vor sich sieht, wie sie mit Erde gefüllt werden. Als er längst wieder vom Friedhof nach New York zurückgekehrt ist, glaubt er noch, die mit Tod durchtränkte Erde zu schmecken. Im Aufruhr des Körpers und des Gefühls findet die Welt draußen kaum mehr statt. Ganz behutsam baut Roth in die ohnehin prekäre Lebenspartitur Noten der Verletzlichkeit ein, die New Yorkern seit den Terroranschlägen wohlvertraut sind. Aber das bleibt ein sacht aufklingendes Seitenthema in einer Erzählung, die bald zwischen "medizinischer und persönlicher Biographie" keinen Unterschied mehr kennt.

Nur der "frischen sexuellen Begegnung", die auch der alte Jedermann noch einmal sucht, traut er eine Art von flüchtiger Erlösung zu. Das "Gefühl der Individualisierung, der sublimen Einzigartigkeit", das sie verleiht, empfindet er als Gegensatz zur "tödlichen Entpersonalisierung einer ernsten Krankheit". Sex ist jedoch nicht seine Rettung. Die junge Joggerin, der er seine Telefonnummer gibt, ruft ihn nicht an. Am Ende ist die Einsicht unvermeidbar: "Das Alter ist keine Schlacht; das Alter ist ein Massaker." Und für die trostlose Gewöhnlichkeit des Massakers will dieses "durchschnittliche menschliche Wesen" bürgen, dieser Jedermann, dessen Autobiographie, wie er sich überlegt, "Leben und Tod eines menschlichen Körpers" heißen könnte.

An alldem ist nichts literarisch Verschlüsseltes. Philip Roth verknappt das Leben zur Krankheitsgeschichte, aber er mystifiziert nichts, er überzeichnet nichts, er karikiert nicht, er schildert souverän, ja sogar elegant und doch in unerbittlicher Schärfe das Durchschnittsleben eines Durchschnittsmenschen. Dabei trieb den Autor, wie er jetzt verraten hat, der Tod eines wahrhaft überdurchschnittlich begabten und bewunderten Mannes an den Schreibtisch. Am Tag nach dem Begräbnis seines Freundes Saul Bellow begann Roth zu schreiben. Der Roman aber, sagt er, bezieht sich nicht auf Bellow und schon gar nicht auf seine Bedeutsamkeit. Der Tod des Freundes, der zufällig bedeutsam war, ist der Auslöser gewesen, um über das Leben von Jedermann, also das Leben, nachzudenken. In deutscher Übersetzung erscheint "Jedermann" Ende August im Hanser Verlag.

JORDAN MEJIAS

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main