Nicht lieferbar

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

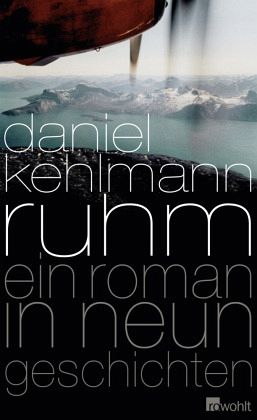

Ein Schriftsteller mit der unheilvollen Neigung, Menschen, die ihm nahestehen, zu Literatur zu machen, ein verwirrter Internetblogger, ein Abteilungsleiter mit Doppelleben, ein berühmter Schauspieler, der lieber unbekannt wäre, eine alte Dame auf der Reise in den Tod: Ihre Wege kreuzen sich in einem Geflecht von Episoden zwischen Wirklichkeit und Schein. Ein Spiegelkabinett voll unvorhersehbarer Wendungen - komisch, tiefgründig und elegant erzählt vom Autor der «Vermessung der Welt».«Ein Buch von funkelnder Intelligenz.» FAZ«Ruhm strotzt vor Raffinement. Daniel Kehlmann scheint alles ...

Ein Schriftsteller mit der unheilvollen Neigung, Menschen, die ihm nahestehen, zu Literatur zu machen, ein verwirrter Internetblogger, ein Abteilungsleiter mit Doppelleben, ein berühmter Schauspieler, der lieber unbekannt wäre, eine alte Dame auf der Reise in den Tod: Ihre Wege kreuzen sich in einem Geflecht von Episoden zwischen Wirklichkeit und Schein. Ein Spiegelkabinett voll unvorhersehbarer Wendungen - komisch, tiefgründig und elegant erzählt vom Autor der «Vermessung der Welt».

«Ein Buch von funkelnder Intelligenz.» FAZ

«Ruhm strotzt vor Raffinement. Daniel Kehlmann scheint alles zu können.» NZZ

«Daniel Kehlmann hat mit seinem neuen Roman Weltliteratur geschaffen.»

Die Weltwoche

«Verteufelt gut ... brillant ...» NZZ am Sonntag

«Hochintelligent und zugleich ein Lesevergnügen ...» Deutschlandradio Kultur

«Ein literarisches Bravourstück ...» Die Welt

«Das Buch ist eine Wucht - virtuos und witzig geschrieben. Jede einzelne der neun Geschichten ein Diamant.» ZDF heute journal

«Ein Buch von funkelnder Intelligenz.» FAZ

«Ruhm strotzt vor Raffinement. Daniel Kehlmann scheint alles zu können.» NZZ

«Daniel Kehlmann hat mit seinem neuen Roman Weltliteratur geschaffen.»

Die Weltwoche

«Verteufelt gut ... brillant ...» NZZ am Sonntag

«Hochintelligent und zugleich ein Lesevergnügen ...» Deutschlandradio Kultur

«Ein literarisches Bravourstück ...» Die Welt

«Das Buch ist eine Wucht - virtuos und witzig geschrieben. Jede einzelne der neun Geschichten ein Diamant.» ZDF heute journal

Daniel Kehlmann, 1975 in München geboren, wurde für sein Werk unter anderem mit dem Candide-Preis, dem WELT-Literaturpreis, dem Per-Olov-Enquist-Preis, dem Kleist-Preis, dem Thomas-Mann-Preis und dem Friedrich-Hölderlin-Preis ausgezeichnet, zuletzt wurden ihm der Frank-Schirrmacher-Preis, der Schubart-Literaturpreis und der Anton-Wildgans-Preis verliehen. Sein Roman Die Vermessung der Welt ist zu einem der erfolgreichsten deutschen Romane der Nachkriegszeit geworden, und auch sein Roman Tyll stand monatelang auf der Bestsellerliste, schaffte es auf die Shortlist des International Booker Prize 2020 und begeistert Leser im In- und Ausland. Daniel Kehlmann lebt in Berlin.

Produktdetails

- Verlag: Rowohlt, Hamburg

- Artikelnr. des Verlages: 17729

- 8. Aufl.

- Seitenzahl: 208

- Erscheinungstermin: 13. Januar 2009

- Deutsch

- Abmessung: 210.00mm

- Gewicht: 288g

- ISBN-13: 9783498035433

- ISBN-10: 3498035436

- Artikelnr.: 23844245

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Lothar Müller holt weit aus, um Daniel Kehlmann erst einmal über den grünen Klee zu loben. Kehlmann, findet er, ist ein erstklassiger Autor, wenn er Theorien in Erzählstoffe verwandelt, unterhaltsame Dialoge formt und seine Figuren leichthändig durch haarsträubende Plots schickt. Die neun miteinander verbundenen Erzählungen jedoch, die Kehlmann "auf der Höhe seines Ruhms" vorlegt, fügen sich für Müller nicht zu einem Roman. Laut Müller liegt das daran, dass die hier agierenden Figuren ihrem Autor gegenüber keine Geheimnisse haben und Kehlmann es sich diesmal mit der Theorie (es geht um moderne Kommunikationstechnologien) zu einfach macht. Dabei kann Müller den Texten ganz gut folgen. Zu gut womöglich, denn Charakter kann er bei den Figuren nicht erkennen, und die Verrätselung, vom Autor mit Aufwand betrieben, wie es heißt, verpufft und hinterlässt allenfalls Abwatsch-Figuren und, so Müller, beim Leser leider gerade keine offenen Fragen. So, ohne Dichte oder Atmosphäre, möchte der Rezensent das Buch lieber nicht als bedeutenden Roman bezeichnen. Höchstens als logisch verkettete Geschichten eines um keinen Einfall verlegenen Autors - ohne Dämonen und ohne Abgründe.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Daniel Kehlmann scheint alles zu können. Neue Zürcher Zeitung

Da dieses Buch das erste nach seinem Megabestseller 'Die Vermessung der Welt' ist, werden alle diejenigen, denen nur der ohne Zweifel großartige Roman über die zwei Gelehrten Humboldt und Gauß bekannt ist, 'Ruhm' an seinem Vorgänger messen und viele werden an diesem Vergleich …

Mehr

Da dieses Buch das erste nach seinem Megabestseller 'Die Vermessung der Welt' ist, werden alle diejenigen, denen nur der ohne Zweifel großartige Roman über die zwei Gelehrten Humboldt und Gauß bekannt ist, 'Ruhm' an seinem Vorgänger messen und viele werden an diesem Vergleich scheitern.

Denn 'Ruhm' (ein sehr ironischer Titel) ist ganz anders. 'Ruhm' ist ein Episodenfilm in Romanform, wie Kehlmann es selber beschreibt, vergleichbar mit einem Inarritu-Film (Babel, Amores Perros). Natürlich geht es die Möglichkeiten der literarischen Form nutzend darüber hinaus, aber das Prinzip stimmt.

So kauft sich gleich in der ersten Geschichte der Held ein Mobiltelefon und bekommt eine schon vergebene Nummer zugewiesen. Er nimmt Anrufe an, die nicht ihm gelten und nach anfänglichem Zögern beginnt er Gefallen an dieser anderen Identität zu finden, die ihm das Handy ermöglicht. Einige Geschichten später wird der Faden auf der anderen Seite gesponnen: Ein durch kleine Hinweise in vorherigen Episoden schon bekannter Protagonist erhält auf einmal keine Anrufe mehr und seine eigene Identität entgleitet ihm zusehends. Es wird von berühmten Schriftstellern gesprochen, die dann selber Hauptdarsteller einer eigenen Geschichte sind, Personen werden aus verschiedenen Perspektiven gezeichnet, und das alles so unaufdringlich und subtil, dass man am Ende des Buches das Gefühl hat, einer Spinne dabei zugesehen zu haben, ihr kunstvolles Netz zu weben. Und dann will man eigentlich wieder von vorne anfangen, um winzige Fäden zu erkennen, die man beim ersten Lesen nicht bemerkt hat und vielleicht auch nicht bemerken konnte.

An diesem Punkt werden sich die Meinungen in 'gut durchdacht' und 'zu gewollt' scheiden, denn man hat es hier mit einem offensichtlich konstruierten Buch zu tun, ein Buch, in dem Wendungen sich unter dem Gewicht des Bauwerks 'Ruhm' biegen. An dieser dennoch filigranen, präzisen Arbeit werden sich wohl vorrangig Leser des gesamtkehlmannschen Oeuvres erfreuen, denn was er vorher über die Fülle eines Romans ausgebreitet hat, verdichtet er hier in wenigen Seiten: Das Verschwimmen von Realität und Vorstellung, in 'Mahlers Zeit' oder 'Beerholms Vorstellung' schon thematisiert, geschieht innerhalb einer Geschichte. Es wäre müßig, alle Verwebungen und Möglichkeiten des Buches aufzuführen, ich bin mir ziemlich sicher, selbst nicht annähernd alle erfasst zu haben. Als verbindendes Element aller Geschichten, neben der Frage der eigenen Identität und dem Wunsch, sie verändern zu können, 'auf die andere Seite des Spiegels zu wechseln', ist noch das schon eingangs erwähnte Mobiltelefon aufzuführen. Aber die Welt von 'Ruhm' sollte jeder Leser selber betreten und erfahren.

Unaufmerksames und passives Lesen übrigens, welches bei der 'Vermessung der Welt' noch weitgehend möglich war, dürfte einigen, die mit anderen Werken Kehlmanns nicht vertraut sind, den Zugang zu 'Ruhm' verweigern. Außerdem mag es vielen zu konstruiert erscheinen und der rechte Sinn, eine präzise Aussage fehlen. Aber wenn man sich darauf einlassen kann, dass man hier einem Künstler, und genau das ist der Autor, beim Komponieren zusieht und sich an seinen beeindruckenden spielerischen Fähigkeiten erfreuen kann, dann führt an 'Ruhm. Ein Roman in neun Geschichten' kein noch so großer Umweg vorbei.

Weniger

Antworten 31 von 38 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 31 von 38 finden diese Rezension hilfreich

Ein Roman in neun Geschichten

Das eher ungewöhnliche literarische Konzept des Autors Daniel Kehlmann beeinhaltet die Idee, eine Geschichte in Abschnitten zu erzählen, welche jeder für sich abgeschlossen ist und doch eine durchgängige Verbindung zu den vorherigen oder …

Mehr

Ein Roman in neun Geschichten

Das eher ungewöhnliche literarische Konzept des Autors Daniel Kehlmann beeinhaltet die Idee, eine Geschichte in Abschnitten zu erzählen, welche jeder für sich abgeschlossen ist und doch eine durchgängige Verbindung zu den vorherigen oder nachfolgenden Kurzgeschichten aufweist.

Nicht immer augenfällig gelingt ihm das auch und man wechselt zwischen fiktiver Fiktion und realer Fiktion, wohlwissend, dass es da letztlich keinen Unterschied gibt, sind doch alle Ebenen im Buch erdacht. Einzig einige Figuren aus den unterschiedlichen Episoden – geradezu nachbarschaftlich nah charakterisiert, als kennte man sie – tauchen zwischenzeitlich auf und schaffen eine gedanklich-inhaltliche Verbindung. Es ist fast schon ein Denkspiel, herauszufinden, wo und worin die Verbindungen der doch sehr unterschiedlichen Erzählungen liegen.

Es geht um die Identität des Individuums, das „Wer bin ich“. Dabei überschreitet der Autor immer wieder die fiktionale Ebene und lässt die Handlungen seiner Figuren zur von der Leserschaft empfundenen Wirklichkeit werden. So wird reizvoll das Mediale real und das Reale zum Medium, eine Art erwünschter Wirklichkeitsverlust.

Das nicht sofort Augenfällige des bestehenden Zusammenhangs der einzelnen Abschnitte macht die Qualität des Buches aus. Im Wissen, dass wohl alles miteinander zusammenhängt ist man bemüht, Verwebungen zu entdecken, zusammen zu denken, was zusammen gehört und so sich einen eigenen Roman zu erschaffen. Insofern scheint die Geschichte Daniel Kehlmann’s - wie so Vieles in der Mediengesellschaft auch - lediglich vorgetäuscht zu sein. Die wahre, im Sinne von eigentlicher, wirklicher Geschichte, erdenkt man sich selbst. Das Buch fordert und fördert Kreativität und Auseinandersetzung. Geschichten provozieren Geschichten. Das ist aber auch gut so.

© 2/2009, Redaktionsbüro Geißler, Uli Geißler, Freier Journalist, Fürth/Bay.

Weniger

Antworten 22 von 26 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 22 von 26 finden diese Rezension hilfreich

9 Kurzgeschichten von Daniel Kehlmann:

1. Stimmen.

Computertechniker Ebling bekommt sein erstes Handy. Bei der Telefongesellschaft jedoch gab es einen Fehler und er erhält die Nummer eines anderen Teilnehmers, namens Ralf. Plötzlich rufen wildfremde Menschen bei ihm an.

2. In Gefahr. …

Mehr

9 Kurzgeschichten von Daniel Kehlmann:

1. Stimmen.

Computertechniker Ebling bekommt sein erstes Handy. Bei der Telefongesellschaft jedoch gab es einen Fehler und er erhält die Nummer eines anderen Teilnehmers, namens Ralf. Plötzlich rufen wildfremde Menschen bei ihm an.

2. In Gefahr.

Die Ärztin Elisabeth begleitet ihren Freund, den berühmten Schriftsteller Leo Richter, auf seiner Lesereise durch Lateinamerika.

3. Rosalie geht sterben.

Rosalies Reise nach Zürich zu einem Verein für Sterbehilfe

4. Der Ausweg.

Der berühmte Schauspieler Ralf Tanner hat sein Leben satt. Er gibt sich als Imitator seiner selbst aus und beginnt ein zweites Leben.

5. Osten.

Statt Leo Richter begibt sich die Kriminalautorin Maria Rubinstein auf eine Pressereise nach Zentralasien und geht verloren.

6. Antwort an die Äbtissin.

Miguel Auristos Blancos, Autor esoterischer Selbsthilfebücher, erkennt den Irrtum seiner Thesen.

7. Ein Beitrag zur Debatte.

Mollwitz, ein internetsüchtiger Mitarbeiter einer Mobilfunkgesellschaft, muss statt seines Chefs auf eine Konferenz und trifft dort Leo Richter.

8. Wie ich log und starb.

Mollitz Chef führt ein Doppelleben mit Ehefrau Hannah (am Wochenende) und Freundin Luzia (In der Woche).

9. In Gefahr.

Leo und seine Freundin Elisabeth reisen zu einem humanitären Einsatz ins afrikanische Kriegsgebiet.

Schon in „Die Vermessung der Welt“ verband der Autor 3 verschiedene Geschichte, die auch einzeln funktioniert hätten, zu einem großen Ganzen. In Ruhm sind es nicht 3 sondern 9 Kurzgeschichten, die zum Schluss eine fast durchgehende Handlung ergeben.

In „In Gefahr“ nimmt der Autor das Konzept seines Romans auf S. 25 vorweg „ Ein Roman ohne Hauptfigur! […] Die Komposition, die Verbindung, der Bogen, aber kein Protagonist, kein durchgehender Held.“

Das Erstaunliche ist, dass einerseits jede dieser Geschichten alleine für sich funktioniert, andererseits jedoch genug Überschneidungen vorhanden sind, dass sich alle 9 Kurzgeschichten irgendwie auf die eine oder andere Weise miteinander verbinden, sei es durch Personen, die in beiden Geschichten vorkommen, sei es durch Handlungen die in einer Geschichte ausgelöst werden und deren Auswirkungen in einer eigenen Geschichte weitererzählt werden. Die Reihenfolge ist dabei sogar frei wählbar, das Buch funktioniert in beliebiger Reihenfolge der Geschichten.

Die Hauptfrage und der Hauptaspekt des Buches ist Kommunikation, sei es über Handy/Telefon oder Internet und welche sehr realen Folgen diese Interaktionen im echten Leben nach sich ziehen, so kostet Elbings Spiel mit den Anrufern des Fremden Ralf ein Leben.

Im Oktober 2010 begann man mit der Verfilmung des Romans, in welchem sechs der Geschichten zu einem Episodenfilm zusammengeführt werden sollen. Als Kinostart ist Herbst 2011 geplant.

Fazit: Eigentlich mag ich keine Kurzgeschichten. Diese jedoch sind so genial miteinander verknüpft, dass es großen Spaß macht sie beim Lesen miteinander in Beziehung zu setzten und zu beobachten, wie sich langsam ein Gesamtbild entwickelt.

Weniger

Antworten 4 von 6 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 4 von 6 finden diese Rezension hilfreich

total langweilig, humorlos, reines Konstrukt und zudem von Technikunkenntnis geprägt.

Antworten 7 von 35 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 7 von 35 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Kehlmann versteht sein Handwerk - der Text ist hervorragend geschrieben. Leider fehlt die Kunst. Die Kunst, die Figuren zum Leben zu erwecken. Alles wirkt steril und konstruiert. Am Schluss habe ich mich fast gezwungen, das Buch zuende zu lesen. Wieder mal ein Reinfall, da ich auf die Lobpreisungen …

Mehr

Kehlmann versteht sein Handwerk - der Text ist hervorragend geschrieben. Leider fehlt die Kunst. Die Kunst, die Figuren zum Leben zu erwecken. Alles wirkt steril und konstruiert. Am Schluss habe ich mich fast gezwungen, das Buch zuende zu lesen. Wieder mal ein Reinfall, da ich auf die Lobpreisungen der Kritik gehört habe. Schade das in Deutschland die Kritiker so schnell vor "großen Namen" einknicken und offensichtlich alle vom anderen abschreiben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber vielleicht haben die meisten ohnehin keine Ahnung von Literatur. Schade!

Dabei gibt es wunderbare Romane, die leider nur in kleinen Auflagen erscheinen oder es nie in die Regale des Buchhandels schaffen.

Weniger

Antworten 10 von 12 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 10 von 12 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Hinweis: Als Mängelexemplar gekauft.

Ich habe dieses Buch zu einem sehr günstigen Preis hier als Mängelexemplar erworben. Die 9 Geschichten sind zunächst eigenständig, ergeben allerdings später ein Gesamtbild. Man fühlt sich nicht mitgerissen, man ist einfach …

Mehr

Hinweis: Als Mängelexemplar gekauft.

Ich habe dieses Buch zu einem sehr günstigen Preis hier als Mängelexemplar erworben. Die 9 Geschichten sind zunächst eigenständig, ergeben allerdings später ein Gesamtbild. Man fühlt sich nicht mitgerissen, man ist einfach nur "Zuschauer" der Geschichten. Teilweise skurrile Geschichten, die auch nur teilweise nachvollziehbar sind und sich nicht unbedingt durch große Erzählkunst auszeichnen. Von einem hochgelobten Daniel Kehlmann hätte ich eigentlich mehr erwartet. Trotzdem kurzweilig, da nur 202 Seiten.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Ein Roman in Fragmenten – ein literarisches Experiment

Zu Beginn klingelt ein Mobiltelefon. Gleiches passiert am Ende der letzten Episode. Das ist kein Zufall. Daniel Kehlmann parodiert in diesem aus neun Einzelgeschichten bestehenden Roman (unter anderem) die Folgen der modernen …

Mehr

Ein Roman in Fragmenten – ein literarisches Experiment

Zu Beginn klingelt ein Mobiltelefon. Gleiches passiert am Ende der letzten Episode. Das ist kein Zufall. Daniel Kehlmann parodiert in diesem aus neun Einzelgeschichten bestehenden Roman (unter anderem) die Folgen der modernen Kommunikationstechnik auf unser Leben. Die Abhängigkeiten sind gewaltiger, als uns im Alltag bewusst ist.

Computertechniker Ebling wird zum Opfer eines technischen Fehlers. Aufgrund einer falschen Nummernzuordnung erhält er ständig Anrufe, die für einen gewissen Ralf bestimmt sind. Jedoch lässt sich Ebling nach kurzer Zeit auf das Spiel ein. Er entwickelt sich vom genervten passiven Opfer zum aktiven Gestalter einer Lebenswirklichkeit, die nicht die Seine ist. Mit dieser Geschichte gelingt Kehlmann ein humorvoller Einstieg in seinen verschachtelten Roman.

Fehler in der Technik können sich auch dramatisch auswirken. Maria Rubinstein, die in „Osten“ mit einer Journalistendelegation in Richtung China unterwegs ist, wäre nach einem Zwischenstopp froh, wenn sie überhaupt eine Verbindung hätte. Sie wird von der Reiseleitung vergessen und ist damit von der Außenwelt abgeschnitten.

An diesen Fragmenten des Romans wird erkennbar, dass es Autor Kehlmann nicht nur um das Versagen der Technik, sondern auch um Identitätsprobleme geht. Schauspieler Ralf Tanner weiß, was damit gemeint ist. Von einem Tag zum anderen bekommt er keine Anrufe mehr, weil die Telefongesellschaft die Anschlüsse falsch zugeordnet hat (siehe Querverbindungen zu „Stimmen“ und „Wie ich log und starb“). Sein Leben gerät aus den Fugen. Er wird zum mittelmäßigen Imitator seiner Selbst.

Eine besondere Rolle spielt der Schriftsteller Leo Richter, der in mehreren Episoden vorkommt und mindestens eine davon („Rosalie geht sterben“) selbst verfasst hat. Dies ist eine ernste Geschichte über eine todkranke ältere Frau, die sterben möchte. Seltsam ist, dass Protagonistin Rosalie Konversation mit dem Autor, also mit Leo Richter, führt. Kehlmann experimentiert mit den Erzählebenen, Realität und Fiktion werden vermischt.

Die Vermischung der Ebenen wird in der letzten Episode „In Gefahr“ auf die Spitze getrieben. Elisabeth und Leo Richter verreisen (wie auch in der ersten Episode „In Gefahr“) und treffen Lara Gaspard, eine Romanfigur von Leo Richter. Was ist Fantasie, was ist Realität? Zur Verwirrung trägt auch ein dünner Mann mit Hornbrille und fettigem Haar bei, der zweimal als Fahrer auftaucht, einmal real und einmal fiktiv in einer Geschichte von Leo Richter (S. 68 u. 185).

„Ein Beitrag zur Debatte“ wirkt auf mich nicht authentisch. Die Geschichte ist zwar unterhaltsam, jedoch klingt der Slang konstruiert. Es ist nicht die Jugendsprache, sondern Kehlmanns Vorstellung von der Jugendsprache, die hier umgesetzt wurde. Dieses Experiment ist nur mäßig gelungen.

„Ruhm“ ist laut Buchbeschreibung ein Roman in neun Geschichten. In einem Interview sprach Daniel Kehlmann von einem Roman, der aus jeweils abgeschlossenen aber eng zusammengehörenden Episoden besteht. Jede Geschichte außer der letzten funktioniere auch für sich allein.

Es gibt zahlreiche Verknüpfungen zwischen den Geschichten, jedoch überwiegt die Fragmentierung. Der Roman bietet reichlich Stoff für Interpretationen, aber er fesselt nicht. Dazu sind die Einzelgeschichten zu weit auseinander, das Gesamtwerk zu konstruiert. Abweichung von der Norm, wohl durchdachte Struktur und Variationen im Stil reichen nicht aus, es muss auch Atmosphäre geschaffen werden, wie sie eher in einem durchgängigen Gesamtwerk möglich ist.

Positiv bleibt festzuhalten: Der Roman fordert heraus. Identität ist ein großes Thema. Kehlmann betreibt ein Versteckspiel, welches man ergründen möchte. Wo liegen die Grenzen zwischen Realität und Fiktion? Wie sind die Erzählebenen aufgebaut? Wo liegen die Verbindungen zwischen den Episoden?

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Wir haben das Buch Ruhm im Schulunterricht gelesen.

Ich kannte den Autor nicht, weder eins seiner anderen Bücher. Das Buch Ruhm hätte ich privat niemals gelesen, es ist in einer eigenartigen Art geschrieben und schwer nachzuvollziehen. Man muss über das geschriebene lange …

Mehr

Wir haben das Buch Ruhm im Schulunterricht gelesen.

Ich kannte den Autor nicht, weder eins seiner anderen Bücher. Das Buch Ruhm hätte ich privat niemals gelesen, es ist in einer eigenartigen Art geschrieben und schwer nachzuvollziehen. Man muss über das geschriebene lange nachdenken und kann sich teilweise nicht in die Geschichten hineinversetzen. Die einzelnen Kapitel passen nicht offensichtlich zueinander und man muss sich immer wieder auf eine neue Geschichte einstellen, mit einem offenen Ende.

Ich habe mich beim lesen gelangweilt und werde es vermutlich auch kein zweites Mal lesen. Für einige Menschen mag der Schreibstil und der Inhalt interessant sein, mich persönlich hat es nicht überzeugt.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Wird Ruhm seinem Ruhm gerecht?

Meiner Meinung nach wird das Buch ihrem Ruhm mehr als gerecht. Ich persönlich liebe Bücher bei denen man etwas mehr nachdenken muss. Deswegen trifft Daniel Kehlmann mit diesem Meisterwerk eines Romans, für das man Köpfchen brauch, genau meinen …

Mehr

Wird Ruhm seinem Ruhm gerecht?

Meiner Meinung nach wird das Buch ihrem Ruhm mehr als gerecht. Ich persönlich liebe Bücher bei denen man etwas mehr nachdenken muss. Deswegen trifft Daniel Kehlmann mit diesem Meisterwerk eines Romans, für das man Köpfchen brauch, genau meinen Geschmack. Aber keine Sorge, das Buch ist nicht auf dem Anspruchslevel des preisgekrönten Filmes „Inception“ oder ähnlichem. In diesem Buch werden sich viele Gedanken über die Existenzfrage gemacht und es wird von vielen verschiedenen Charakteren beleuchtet, was ich sehr interessant finde. Die Charaktere kommen zwar teilweise etwas zu kurz, aber in diesem Buch stört es gar nicht, tatsächlich im Gegenteil, es passt zum Kern des Buches.

Nachdem Daniel Kehlmann mit dem Buch „Die Vermessung der Welt“ eine so große Fallhöhe geschaffen hat, ist es schön zu sehen, dass er sich selbst und vor allem uns, den Lesern gerecht werden konnte.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

„Umsetzung“

Das Buch ist genau das, was dort geschrieben wurde, ohne Reim, ohne Grund oder Kontext, als ob der Autor seine unvollendeten Notizen aus einer Schublade hervorgeholt hätte. Der Text versucht verzweifelt, irgendwie verzerrt zu sein, aber er fühlt sich einfach …

Mehr

„Umsetzung“

Das Buch ist genau das, was dort geschrieben wurde, ohne Reim, ohne Grund oder Kontext, als ob der Autor seine unvollendeten Notizen aus einer Schublade hervorgeholt hätte. Der Text versucht verzweifelt, irgendwie verzerrt zu sein, aber er fühlt sich einfach künstlich und „aufgesetzt“ an. Die Geschichten der Autoren von Internetforen sind so unerträglich, dass sie bestenfalls als sehr übertriebene wahre Satire altmodisch werden können, aber selbst die schrecklichsten Beiträge, die ich je im Internet gelesen habe, sind weit entfernt von dem, was Mollwitz über Quarks gesagt hat.

Leider konnte ich mich beim Lesen des Eindrucks nicht erwehren, dass Kehlmann, hier in Form von Leo Richter, sich selbst und den Erfolg seiner „gemessenen Welt“ bewundert, dann aber irgendwie alles in einen künstlich hergestellten Naiv packen wollte. Ich denke definitiv, dass die Idee etwas bewirken könnte, aber bedauerlicherweise hat Kehlmann das Potenzial der Idee verschwendet. Er erweckt den Eindruck, als wolle er etwas Interessantes über das Leben interessanter Menschen schreiben, stopft aber alles in einen so engen Rahmen aus Ignoranz und Oberflächlichkeit, dass alle Luft entweicht. So schrecklich.

Das Buch kann natürlich gelesen werden, aber nachdem man es gelesen hat, legt man es mit einem lässigen Achselzucken weg, damit man es wirklich sich selbst schenken kann.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für