Plötzlich wächst ihm alles über den Kopf, seine Puppen, seine Frauen, die lebendigen Puppen, die Liebe. Dabei dachte der Puppenmacher, er hätte alles in der Hand! Dies Porträt des Lebens in New York in einer Periode des scheinbar endlosen Wachstums entwickelt sich zur Geschichte des Zorns. Es ist paradoxerweise eine Zeit großer Armut für viele Menschen.

Erst hat die Kritik Salman Rushdies neuen Roman vernichtet, dann das Attentat: Ein Buch, das man nicht mehr lesen mag

Der jüngste Roman von Salman Rushdie spielt hauptsächlich in New York. Aber man sieht nichts von dieser Stadt, was einem nicht schon hundert Mal beschrieben worden wäre. Wie Gotham City soll diese Stadt sein, aber nicht eisern, dunkel und grau, sondern feuerrot und leuchtend. „Aller Zaster und alle Power is- hier drin, wenn Du hier mit-m Finga schnippst, kannste gleich den ganzen Planeten rotieren sehen”, lässt der Autor einen schwarzen Journalisten schwadronieren. Salman Rushdie hat Postkarten betrachtet, er hat die einschlägige Literatur zu dieser Stadt gelesen, von F. Scott Fitzgeralds „Der große Gatsby” über Tom Wolfes „Fegefeuer der Eitelkeiten” bis zu „Money: A Suicide Note” von Martin Amis. Vor allem aber hat er ferngesehen: David Letterman, „NYPD Blue” und „Sex in the City”. Vielleicht haben das die Attentäter auch getan, und auch wenn sie es nicht taten, so war doch eines ganz gewiss: Manhattan war die Idee und das Monument eines globalen Zentralismus. Und wenn es diese Vorstellung und dieses Denkmal auch in Zukunft noch geben sollte, so werden sie doch für immer gebrochen sein.

Der Roman trägt einen Titel, den man nach dem Attentat kaum noch auszusprechen wagt: Er heißt „Fury” („Furie” oder „Wut”. Random House, New York 2001). Mittendrin findet man einen programmatischen Satz: „Die ganze Welt brannte mit kürzerer Lunte”. Wie so vieles in diesem kleinen, nur zweihundertfünfzig Seiten starken Buch wirkt er wie hingeworfen – geschrieben, ohne dass sein Autor ernsthaft über ihn nachgedacht hätte, ebenso blind wie anmaßend in seiner universal ausgreifenden Geste. Und wie dieser Satz, so ist dieses Buch: Salman Rushdie beschwört darin den persönlichen Ausnahmezustand. Er wartet darauf, dass die Glut den Sprengstoff erreicht, und meint offenbar, nicht nur den glühenden Docht, sondern auch das Dynamit erfunden zu haben. „Scan me, digitize me, beam me up”, ruft Professor Malik Solanka, der Held dieses Romans, den Vereinigten Staaten zu, „scanne mich, verwandle mich in einen digitalen Code, sende meinen Körper durch das All. Die alte, kranke Erde ist Vergangenheit. Sei nun Du, Amerika, meine fliegende Untertasse.” Seit Dienstag dieser Woche verbirgt sich in jedem dieser Sätze eine Katastrophe.

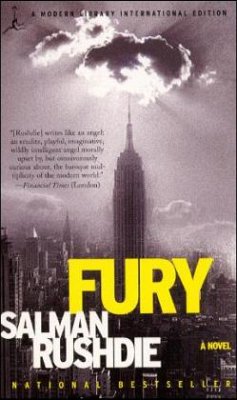

Vor zwei Wochen ist der Roman in Großbritannien erschienen. Auf seinem Umschlag ist unter drohendem Gewölk das Empire State Building zu sehen. Vor einer Woche wurde er in den Vereinigten Staaten veröffentlicht, und auf der Titelseite prangen die Lichter der Großstadt. Aber die Kritik ließ sich von der Großspurigkeit des Auftritts nicht täuschen. Die Londoner Times erklärte es zu einem „Verlust für die Literatur” Der Roman sei „furchtbar”, heißt es in den Rezensionen, er „scheitere auf jedem Niveau”, er sei der „Morast” eines „trivialen Ego-Monsters”.

Der Herrscher der Welt

Nach solchen Verrissen kommen im literarischen Betrieb Verschwörungstheorien in Umlauf, und die beliebteste lautet, die britische Kritik habe sich dafür rächen wollen, dass ihr bekanntester Autor London verlassen habe und nach New York gezogen sei. Aber die amerikanischen Kritiken an „Fury” sind noch schärfer als die britischen. Das Buch sei ebenso „langweilig” wie „überdreht” schrieb die New York Times. Es sei eine wüst zusammengeschraubte Replik des Konflikts „zwischen Schöpfer und Schöpfung”, sowie ein überflüssiger Kommentar „zur Korruption der Kunst durch das Geld”. Am vergangenen Wochenende veröffentlichte die Wochenzeitung New York Observer die furchtbarste Kritik des Romans: „Erfahrenen Lesern”, schreibt Tom Shone, „wird der Titel des Buches nicht entgangen sein. Sie werden die unmittelbar bevorstehende Umarmung zwischen einem Großschriftsteller und seinem Großthema ahnen – und rechtzeitig Abstand nehmen, die Verletzungen fürchtend, die sie sich bei dem Gedrängel zuziehen könnten.” Der Roman „Fury” ist letzte Bestätigung und endgültige Widerlegung der Ideen, die den Schriftsteller Salman Rushdie seit mehr als zwei Jahrzehnten umgetrieben haben. „Fury” ist ein Buch, das man nicht mehr lesen kann.

Der Anspruch des Romans bestimmt seine Fallhöhe. Salman Rushdie will auf gleicher Augenhöhe wie „America” sprechen: „Gib mir einen Namen, Amerika”, heißt es darin. Und: „Als er in seine Straße einbog, begannen die Gebäude mit dem behäbigen Gebaren der äußerst Selbstbewussten zu sprechen – die Herrscher der Welt.” Man kann das für Größenwahn halten und verlachen, aber es ist viel schlimmer. Dieser Autor schreibt nicht mehr, er stapelt Bedeutsamkeiten aufeinander: ein Historiker, der durch eine philosophische Muppet-Show zu einem reichen Mann wird, ein Serienmörder, der schöne Frauen skalpiert, ein sadomasochistischer Club von Großmillionären. Der kubanische Knabe Elián Gonzalez wandert durch das Bild, aber auch Monica Lewinsky, Luke Skywalker und der neidisch beäugte Harry Potter lassen sich nicht lumpen. Keiner dieser Einfälle ist durchgearbeitet, aber jede wird auf Breitwandformat vergrößert – und hinter allem läuft eine Tonspur: „New York, New York”. Diese Stadt soll der Furor sein, der alles an sich zieht und erneuert. Für Salman Rushdie ist diese Wut aber nur das Mittel, das ihm erlaubt, jede noch so persönliche Erfahrung auf die Bühne des Yankee Stadions zu stellen. Die Welt hat nun erfahren, welche Kraft diese Wut tatsächlich annehmen kann – und von Salman Rushdie bleibt nur das Gejammer eines älteren Herrn.

Was soll man nun mit solchen Sätzen machen? Dies sei das Land der steten Erfindung seiner selbst, behauptet der Erzähle, das Land in dem jeder sein „altes Programm” löschen und sich ein neues schreiben könne, dies sei das Rom der modernen Welt, die Nation, die noch seine Gegner innig liebten, die unverletzliche „Göttin” der Welt. Wie falsch das heute klingt – hat nicht das Attentat mit einem Schlag gezeigt, wie verletzlich dieses Land ist, wie sehr es den anderen gleicht, wie furchtbar die Idee eines globalen Zentrums sein kann?

Salman Rushdie war einmal ein Schriftsteller, vor allem in den „Mitternachtskindern” aus dem Jahr 1983, mit dem sich der abendländischen Literatur ein neues Territorium erschloss. Ein wenig übertrieben wurde seine Größe zwar auch damals schon, aus politischen Gründen, denn er war das literarische Versprechen und der poetische Repräsentant einer neuen, vielfarbigen, multikulturellen Welt. Auch „Fury” ist solchen Vorstellungen verpflichtet, mit seinem bunten Arrangement von Menschen verschiedener Herkunft und Hautfarbe, die in der Metropole des Universums zusammenfinden. Tatsächlich aber bestand diese Welt immer aus zwei Teilen, zwischen denen Leiden und Sterben sehr verschieden verteilt wurden. Wenn die Welt jetzt tatsächlich zu einer werden sollte, dann unter völliger Absehung von solchen Ideen – was sie eint, ist allenfalls das Leiden. „Es ist die Reklame, die Amerikas Schmerzen lindert”, und eitel ist dieses Geschwätz.

Auf seinen Fahrten durch New York lernt der melancholische Held des Romans einen indischen Taxifahrer kennen: „Der Islam wird diese ganze Stadt voller jüdischer Zuhälter und Arschlöcher reinigen”, brüllt dieser durch den Verkehr. Vielleicht reden New Yorker Taxifahrer wirklich so. Wahrscheinlich hat Salman Rushdie diesen Satz hingeschrieben wie viele andere in diesem Buch – gedankenlos.

THOMAS STEINFELD

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Sorgloses New York: Salman Rushdie läßt die Puppen tanzen / Von Tobias Döring

Die Begegnung ist noch immer unvergessen. Als Wladimir Iljitsch Uljanow, der große Revolutionär, begnadete Redner und mitreißende Massenführer Lenin, 1923 in der indischen Provinz eintrifft, um ihr den britischen Kolonialismus auszutreiben, sieht er sich plötzlich siebenfach gedoppelt. Am Hafen empfängt ihn eine Schar von lokalen Lenin-Look-alikes, klar zu erkennen an Stirnglatze, Schiebermütze und dem prägnanten Spitzbart, die zur Begrüßung auch sogleich die besten Reden des geschätzten Meisters stramm und gestenreich zu Gehör bringen, nicht auf russisch allerdings, sondern in den diversen Landessprachen. Denn um die bolschewistische Revolution im weitläufigen und vielsprachigen Indien schneller zu befördern, hat der örtliche Parteivorstand ein paar Schauspieler engagiert und sie im darstellenden Leninismus unterwiesen. Zwar fordert hier die große Sache schon mal kleine Abstriche - die Lokallenins sind dunkelhäutig, entweder zu dick oder zu mager, einer ist völlig kahlköpfig, ein anderer alt und zahnlos. Dies aber fällt um so weniger ins Gewicht, als selbstverständlich auch der Gast aus Moskau eine Doublette ist: Der wahre Lenin ist viel zu beschäftigt und kann schließlich nicht überall selbst hinreisen.

Diese wunderbare Szene findet sich in "Des Mauren letzter Seufzer", jenem gewaltigen Familienepos, so ausufernd wie anrührend, mit dem uns der große Geschichtserfinder Salman Rushdie 1995 hinriß. Seither hat er einen weiteren umfangreichen Roman herausgebracht, der zwar mit einem Erdbeben begann, ansonsten freilich nicht ganz so erschütternd war. Jetzt aber liegt ein Werk vor, das klar von irgendeinem Doppelgänger und nicht von Rushdie selber stammt. Es stellt viele von dessen Eigenheiten und Interessen überdeutlich aus - den Aberwitz der Handlungsführung, die Mythensucht der Popkultur, die wortverspielte Sprache - und heftet sie doch nur als Markenzeichen an einen schnell produzierten Konfektionsartikel für den Ersatzgebrauch. Denn in dem angestrengten Bemühen, der großen Kunst eines begnadeten Erzählers nachzueifern, ist der Roman "Wut" ebenso übergewichtig wie dünn geraten und vor allem ziemlich zahnlos.

Worum geht es? Malik Solanka, indischer Professor für Ideengeschichte im englischen Cambridge, hat einen Hang zu Puppen und erfindet eines Tages eine Knetfigur namens "Braingirl", mit der er zunächst im Spätprogramm der BBC eine Sendung über Sinnfragen bestreitet, bald durch den Riesenerfolg dieser philosophischen Muppet-Show aber so ruhelos wird, daß er Ruhm und Familie hinter sich läßt und nach Manhattan flieht. Dort wirft er sich nicht nur lustvoll der amerikanischen Konsumwelt zu Füßen, die bei "Nike" statt an Samothrake und den Louvre an einen Sportartikel denkt, sondern auch zwei schönen Frauen in die Arme, beide seinem Sex-Appeal erlegen, wobei die eine wie sein fleischgewordenes Braingirl aussieht, während die andere, ein indisches Supermodel, sich für die Revolution im Südpazifik einsetzt. Und weil auch das noch nicht genügt, geht in New York derweil ein Serienkiller à la American Psycho um, der Partygirls vergewaltigt und stilvoll skalpiert.

So weit, so plakativ. Der Titel des Romans jedoch ist gut gewählt, denn seit seinem Erscheinen vor einem Jahr, zuerst in niederländischer Übersetzung zur Amsterdamer Buchwoche, im letzten August dann im Original, hat "Wut" für helle Empörung im Literaturbetrieb und wütende persönliche Kritik gesorgt (F.A.Z. vom 3. September 2001). Bei den englischen Rezensenten schwang hier sicher Verbitterung darüber mit, daß Rushdie im Jahr zuvor - nach der langen albtraumhaften Zeit der Fatwa-Affäre - London lautstark den Rücken gekehrt und der "New York Times" erklärt hatte, es sei an der Zeit gewesen, endlich aus dem heruntergekommenen britischen Empire ins amerikanische Paradies aufzubrechen, wo er seither lebt. Folgerichtig meint offenbar auch sein deutscher Verlag, die Übersetzung des neuen Romans "aus dem Amerikanischen" annoncieren zu müssen. Dabei haben gerade amerikanische Leser das bemühte New York-Kolorit der Szenerie, mit dem der eingewanderte Autor wohl verehrten Kollegen wie DeLillo oder Auster Reverenz erweisen möchte, als touristische Kulisse kritisiert.

Selbstverständlich ist Rushdie viel zu intelligent und zumal als Erzähler viel zu versiert, um nicht auch mit einem schwachen Werk ein paar starke Spuren zu legen, so daß geneigte Leser auf allerlei Hintersinniges darin stoßen mögen. So sieht Solanka beispielsweise auf der revolutionären Pazifikinsel, wohin er der Geliebten nachreist, sich überall mit seinem eigenen Konterfei und dem seiner Produkte konfrontiert: "Hier im Theater der Masken wurde das Original, der Mann ohne Maske, als Imitator der Maske empfunden: Das Geschöpf war real, während der Schöpfer eine Fälschung war!" An solchen Stellen weitet sich die Geschichte dieses intellektuellen Puppenspielers, der die Geister, die er schuf, nicht wieder loswird, zur bitteren Fabel über den Romanautor, der die Masken der Revolution in entfernten Weltgegenden so lange zur Kenntlichkeit entstellt, bis sie ihm ganz real zur Gefahr an Leib und Leben werden. Nur leider werden solche Durchkreuzungen von Fiktion und Realität, mit denen die Geschichte immer wieder spielt, stets so pseudophilosophisch durchbuchstabiert, daß man ihrer schneller müde wird, als der kurzatmige Erzählbogen reicht.

Wenn nicht auf seltsame und fast unheimliche Weise die Weltpolitik dazwischengekommen wäre: "Dieses Gotham, in dem Clowns und Pinguine wild wurden, ohne daß Batman (oder gar Robin) ihre Pläne durchkreuzte, dieses Metropolis aus Kryptonit, in das kein Superman den Fuß zu setzen wagte, in dem Wohlstand fälschlich als Reichtum angesehen wurde, und die Freude des Besitzens als Glück, in dem die Menschen ein so glatt poliertes Leben führten, daß die großen, schmerzlichen Wahrheiten der ungehobelten Existenz weggeschmirgelt und poliert wurden, und in dem menschliche Seelen so lange schon allein wanderten, daß sie sich kaum noch daran erinnerten, wie man sich berührte." Das sorglose New York, das hier aus medialen Abziehbildern collagiert wird, jene himmelstürmende Metropole des unangreifbaren Amerika mit Ihrem fortwährenden Simulationsspiel, dieses machtvolle "Objekt der Sinnenfreude und des Begehrens der ganzen Welt" - dieser Ort erscheint uns seit dem 11. September so fern, so entrückt und nachgerade puppenstubenhaft, daß wir davon in Rushdies Roman nicht ohne einen Anflug von Nostalgie lesen: Ach wenn's doch noch wie damals wär'! Ansonsten aber kann man "Wut", nach all dem Lärm und Aufheben, die schon darum gemacht wurden, getrost in aller Stille und gänzlich unberührt beiseite legen.

Salman Rushdie: "Wut". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Gisela Stege. Kindler Verlag, Berlin 2002. 384 S., geb., 19,90

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main