Nicht lieferbar

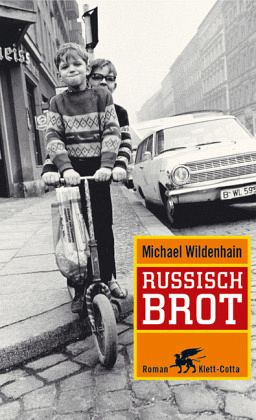

Russisch Brot

Roman

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Die Ereignisse, die Michael Wildenhain in leiser und unvergeßlicher Intensität erzählt, haben fast ein halbes Jahrhundert deutscher Geschichte als Zeithintergrund. Sie beginnen in den sechziger Jahren, als es Paternoster, Muckefuck und tragbare Plattenspieler mit drei Geschwindigkeiten gab. Sie führen uns durch die Jahre der getrennten und zerrissenen Familien, die Passierschein-Zeit und das Labyrinth der Ängste auf beiden deutschen Seiten.Joachim - der Held dieses Romans voller Alltag und Zeitgeschichte - ist am Ende immer noch nicht sicher, ob dieser Mann aus dem Osten sein richtiger Va...

Die Ereignisse, die Michael Wildenhain in leiser und unvergeßlicher Intensität erzählt, haben fast ein halbes Jahrhundert deutscher Geschichte als Zeithintergrund. Sie beginnen in den sechziger Jahren, als es Paternoster, Muckefuck und tragbare Plattenspieler mit drei Geschwindigkeiten gab. Sie führen uns durch die Jahre der getrennten und zerrissenen Familien, die Passierschein-Zeit und das Labyrinth der Ängste auf beiden deutschen Seiten.

Joachim - der Held dieses Romans voller Alltag und Zeitgeschichte - ist am Ende immer noch nicht sicher, ob dieser Mann aus dem Osten sein richtiger Vater ist. Doch als er, auf dem Höhepunkt der Erzählung, bei der Grenzkontrolle im Bahnhof Friedrichstraße in der Nachbarkabine seiner Mutter sitzt, erfährt er ihre Wahrheit über die traumatischen Vorgänge bei Kriegsende - Ur-und Schlüsselszenen der deutschen Tragödie.

Joachim - der Held dieses Romans voller Alltag und Zeitgeschichte - ist am Ende immer noch nicht sicher, ob dieser Mann aus dem Osten sein richtiger Vater ist. Doch als er, auf dem Höhepunkt der Erzählung, bei der Grenzkontrolle im Bahnhof Friedrichstraße in der Nachbarkabine seiner Mutter sitzt, erfährt er ihre Wahrheit über die traumatischen Vorgänge bei Kriegsende - Ur-und Schlüsselszenen der deutschen Tragödie.