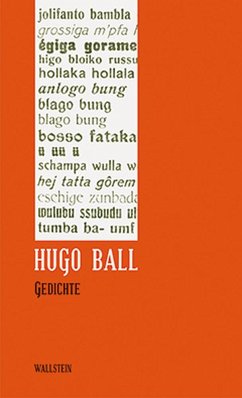

Erstmals komplett ediert: alle überlieferten Gedichte Hugo Balls - mit bislang unveröffentlichten Gedichten aus dem Nachlaß.Hugo Balls bekanntester und wohl bedeutendster Text ist wahrscheinlich das Lautgedicht »Zug der Elefanten« (»Karawane«) - Gedichte verfasste Ball während seines ganzen Lebens, und an keinem anderen Teil seines Werkes lässt sich seine Entwicklung so gut nachvollziehen wie an der Lyrik. Zu seinen Lebzeiten erschien trotz entsprechender Pläne nicht ein einziger Gedichtband.Als Folge davon galt die Lyrik Hugo Balls bislang als höchst divergent und schien in Einzelteile zu zerfallen, die nur wenig miteinander zu tun haben. Diese erste vollständige Sammlung sämtlicher Gedichte Balls zeigt jedoch, dass es viele Verbindungen zwischen den verschiedenen lyrischen Formen gibt. Charakteristisch ist der Einfluß der Religion und des Expressionismus. Er trifft sich mit Balls eingestandenen »phantastischen Neigungen«, in die auch seine Sehnsüchte nach dem Kindlichen münden.Die ausführlich kommentierte Ausgabe enthält alle überlieferten knapp 140 Gedichte Hugo Balls: die expressionistische Lyrik, die sogenannten Ha-Hu-Baley-Gedichte, die berühmten Lautgedichte und die Schizophrenen Sonette, aber auch religiös inspirierte Gedichte sowie bislang unveröffentlichte Gedichte aus dem Nachlass. Ebenfalls aufgenommen wurden Balls Übertragungen lyrischer Texte.

Das kurze Wunder von Zürich: Hugo Balls Gedichte, der erste Teil einer Gesamtausgabe, stellt die Frage nach den Entstehungsbedingungen wegweisender Neuerungen in der Kunst.

Von Jan Wagner

Philosophiestudent und Schauspielschüler, Begleiter des Expressionismus in München und Berlin, nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs Pazifist und Emigrant mit anarchistischen Neigungen, Varietékünstler, Mitbegründer des Cabaret Voltaire in Zürich und Dadaist der ersten Stunde, schließlich strenger Katholik mit einem Faible für die alten Mystiker und erster Biograph Hermann Hesses: Die Wendungen und Wandlungen in Hugo Balls Leben böten Stoff für gleich mehrere Biographien, doch war er gerade einmal vierzig Jahre alt, als er 1927 in seinem Rückzugsort Montagnola in der Schweiz starb.

Gedichte schrieb Ball in jeder Phase dieses kurzen Lebens, mal mehr, mal weniger intensiv, zur Publikation eines eigenen Gedichtbandes hingegen kam es trotz mehrerer Anläufe nie. Was für ein Buch wäre das gewesen, fragt man sich bei der Lektüre seiner gesammelten Arbeiten - allerdings nicht wegen der relativ geringen Zahl von einhundertvierzig Gedichten, sondern wegen der stilistischen Richtungsänderungen, die den biographischen folgen und Balls lyrisches Werk in Teile zerfallen lassen, die man nur mit Mühe zusammenbringt.

Ein Gedicht wie "Der Henker", mit dem Ball 1913 die Münchner Zensurbehörden auf den Plan rief und einen nicht unwillkommenen, weil durchaus werbewirksamen Prozess provozierte ("Mir rinnt geiler Brand an den Beinen herunter"), trennen Welten von Zeilen, die kaum mehr als vier Jahre später entstanden und einem vollkommen anderen, ja geradezu entgegengesetzten Dichtungsverständnis geschuldet scheinen: "Leise zerrinnet dein Leben / In einer liebenden Haft. / In die unendlichen Spiele / Der Sehnsucht bist du entrafft", raunt es da - und das Staunen wird noch größer, bedenkt man, dass in der Zeit dazwischen das Cabaret Voltaire und somit auch Hugo Ball die ersten dadaistischen Triumphe feierten. Eingerahmt werden diese Widersprüchlichkeiten von Balls tastenden, neoromantischen Anfangsversuchen und den nach dem Krieg und der Heimkehr zum Katholizismus entstandenen Gedichten, zu denen Thomas Kling einmal schrieb: "Den Mantel der Barmherzigkeit drüber. Licht aus; besser Licht aus."

Seelische Trunkenheit.

Zweifellos gibt es Dichter, deren ganzer Reichtum erst in einer Gesamtausgabe ersichtlich wird; ob man Ball mit einer Publikation aller seiner Arbeiten einen Gefallen tut, darf aber tatsächlich bezweifelt werden: Zu unterschiedlich ist der Erfolg seiner lyrischen Unternehmungen - bei aller Originalität, die selbst in den späten Gedichten immer wieder aufblitzt, bei aller Leidenschaft, die in jeder Zeile spürbar bleibt. Er leide "an einer continuierlichen seelischen Betrunkenheit", konstatiert Ball 1916 in einem Brief und spielt damit auf Baudelaire und dessen Spleen von Paris an.

Baudelaire (nach dem Ball später in der Schweiz eine seiner geliebten Katzen benannte) beeinflusste ihn früh, wie auch Rimbaud und Mallarmé, dessen Gedicht "Les fleurs" er eine deutsche Gestalt zu geben versuchte. An der Bewegung der Expressionisten, zu deren literarischen Paten ebenjene französischen Dichter gehörten, nahm er regen Anteil. Titel wie "Der Gott des Morgens" lassen an Georg Heym denken, auch Johannes R. Becher schätzte er sehr. Doch viele der expressionistischen Gedichte Balls verblüffen auch durch ganz eigene, so frische wie komische Bildfindungen: "Meine Stiefel ragen am Horizont empor wie die Türme einer / Versinkenden Stadt. Ich bin der Riese Goliath. Ich verdaue Ziegenkäse. / Ich bin ein Mammuthkälbchen, Grüne Grasigel schnüffeln an mir."

Gemeinsam mit dem Freund Hans Leybold schuf Ball in seinen Berliner Jahren eine Reihe von Gedichten, die der Nachwelt unter dem Pseudonym "Ha-Hu-Baley" erhalten geblieben sind, einer launigen Synthese der Namen beider Verfasser. Die Baley-Gedichte erschienen zwar in der expressionistischen Zeitschrift "Die Aktion", hoben sich aber in stilistischer Hinsicht von ihrem Umfeld ab; vieles in ihnen weist bereits auf die bevorstehende Gründung von Dada und "eine rein assoziative Kunst" hin, wie sie Ball vorschwebte, so ihr Faible für den collagierten Nonsens: "O du mein Hyazinth, die Wade knackte / Und Rolf, der Mops, fraß jäh das Strumpfband auf. / Nach Grammophonen in dem Twosteptakte / Vollzog sich Notdurft Coitus und Lebenslauf."

Es ist richtig, wenn der Herausgeber Eckhard Faul, der den Band mit einem Nachwort und vorbildlichen Anmerkungen versehen hat, davor warnt, das Werk in allzu klare Abschnitte zu unterteilen; natürlich gibt es Überschneidungen, Entwicklungen, die sich über viele Jahre hinziehen, und Balls Vorliebe für Engel und vor allem für das Schreiben von Sonetten ist eine lebenslange. Immer aber erscheint er weniger als ein Dichter, der selber prägt, als einer, der geprägt wird, sei es von einer Ästhetik oder, in seinen letzten Lebensjahren, von einer Konfession - was im ersten Fall zur Aneignung eines Stils führen mag, im zweiten aber zu einer Überwältigung, zu einer Inbrunst, die ihn in sprachlicher Hinsicht fast hilflos macht: "Du bist ganz schön: o du Mutter der Qualen. / Du bist ganz geschwärzt von den Brandmalen. / Du bist ganz bewundert in scheuen Träumen, / Die sich an deinen Schein ansäumen."

Trotzdem wird Hugo Ball im Jahr 1916 zum Wegbereiter der modernen Lyrik, zu einem der Urväter aller Avantgardebewegungen des zwanzigsten Jahrhunderts. Gemeinsam mit Hans Arp, Tristan Tzara und Marcel Janko ruft er hier, in der Spiegelgasse, das Cabaret Voltaire und Dada ins Leben; ein Affront, ein Experiment, ein Spiel, dazu eine bislang nicht gekannte Art des Vortrags, der Show mit Masken und Trommeln, der Performance - gegen eine Gesellschaft, die den Weltkrieg mit ermöglicht hat, gegen einen überkommenen Kodex und eine nicht länger unschuldige Sprache. "Ich habe eine neue Gattung von Versen erfunden", schreibt Ball 1916 in sein Tagebuch, ",Verse ohne Worte' oder Lautgedichte, in denen das Balancement der Vokale nur nach dem Werte der Ansatzreihe erwogen und ausgeteilt wird."

Ohne diese Gedichte, von denen nur zehn in einer ihrem Wesen, wie Ball selbst anmerkte, nicht entsprechenden schriftlichen Form erhalten sind und deren bekanntestes der "Zug der Elefanten" ist, wäre ein ganzer Strang der modernen Lyrik schlicht und einfach nicht denkbar: Abstrakte, nur dem Klang verpflichtete Gebilde, die dennoch dann und wann ein bekanntes Wort, eine Silbe anzubieten scheinen und erst mit dem Vortrag und der Stimme des Rezitators zu vollem Leben erwachen: "zimzim urullala zimzim urulala zimzim zanzibar zimzalla zam / elifantolim brussala bulomen brussala bulomen tromtata". Faul erinnert in einer Anmerkung nicht nur an Balls Interesse an Zaubersprüchen und magischen Texten; er weist auch darauf hin, dass zahlreiche Wörter der Lautgedichte anderen Sprachen, beispielsweise dem Suaheli und dem Indonesischen, entstammen - und lenkt damit den Blick auf eine hochinteressante Persönlichkeit, auf eine jener Schlüsselfiguren der Literatur, die von der Geschichtsschreibung zumeist ignoriert werden, den Wirt des Cabaret Voltaire nämlich: Jan Ephraim, ein holländischer Seemann, der auf seinen Fahrten sowohl Afrika als auch Indonesien kennengelernt hatte, machte die Dadaisten mit den Liedern und Sprachen jener Gegenden vertraut - und stellte auch die Trommeln bereit, die zu unverzichtbaren Requisiten der dadaistischen Soirées werden sollten.

Es wäre übertrieben, Genie als Produkt einer glücklichen historischen Konstellation, als Mischung von Kreativität und einmaliger Gelegenheit fassen zu wollen, doch sieht man sich hier durchaus dazu eingeladen, über die Umstände nachzudenken, die wegweisende und neue Literatur ermöglichen. Mag auch ein Großteil dieser Gedichte die Lektüre nur bedingt lohnen, bleibt diese Ausgabe doch immer noch eine verblüffende Dokumentation: ein Rahmen, der die Epigonalität, die Schwächen eben nicht ausspart und gerade damit die unvermittelte Einmaligkeit Balls, das kurze Wunder von Zürich noch markanter erscheinen lässt.

Ball selbst wandte der Avantgarde schon bald den Rücken zu und zog sich, zusammen mit seiner Frau Emmy Hennings und deren Kind, in seine Schweizer Klause zurück, um neben Büchern über "Byzantinisches Christentum" und "Die Folgen der Reformation" jene späten Gedichte zu schreiben, die für seine tiefe religiöse Ergriffenheit trotz aller formalen Strenge, aller Liedhaftigkeit, keinen Ausdruck fanden: "Wenn ich unbeobachtet im letzten Winkel der kleinen Dorfkirche kniee", vertraut Ball 1926 seinem Tagebuch an, "fühle ich mich ganz glücklich, lautlos und unbewußt zu versinken. Während die kleine Gemeinde wogend die lauretanische Litanei singt: Mater divinae Gratie . . . ora pro nobis. / Sedes Sapientiae . . . ora pro nobis . . . dann fühle ich mich geborgen, dann bin ich entflohn. Ich kann nicht sprechen, ich kann nicht denken. Ich bin einzig überströmende Empfindung."

- Hugo Ball: "Gedichte". Herausgegeben von Eckhard Faul. Wallstein Verlag, Göttingen 2007. 335 S., geb., 28,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Mit vierzig Jahren schon starb der vor allem als Dada-Künstler im Gedächtnis der Nachwelt gebliebene Dichter Hugo Ball. Welch erstaunliche und nicht immer nachvollziehbare Wendungen Ball dabei durchgemacht hat, lässt sich nun in diesem Band verfolgen, der sämtliche Gedichte Balls versammelt. Nicht nur ihr Stil, sondern auch ihre Qualität schwankt stark - und das ist noch sehr vorsichtig formuliert, wenn man dem Rezensenten Jan Wagner glauben darf. Das reicht von Expressionistischem über Dadaeskes bis zu den im Glauben fast sprachlos werdenden Werken der religiösen Spätphase. Insofern ist dieser Band eher etwas für den an einem Gesamtbild des Dichters Interessierten als für den Freund großer Literatur. Als solches aber habe er, so Wagner, natürlich seine Berechtigung.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH