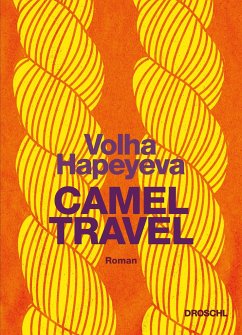

Volha Hapeyeva

Gebundenes Buch

Samota

Die Einsamkeit wohnte im Zimmer gegenüber. Roman

Übersetzung: Wünschmann, Tina; Göritz, Matthias

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Am Anfang herrscht bohrende Stille, doch das Brodeln hat bereits begonnen. Majas Forschungen über den Ausbruch eines Vulkans geraten ins Stocken. Zeitgleich findet in ihrem Hotel der Kongress zur »Regulation von Tierpopulationen« statt und sinistre Gestalten tummeln sich um sie. - In einer zweiten Zeitebene gerät Sebastian mit dem düsteren Jäger Mészáros aneinander, und es geht um Leben und Tod. - Und die leicht schrullig-überdrehte Helga-Maria scheint eine Mittlerin und Wanderin zwischen den Zeiten zu sein. Wie hängt all das zusammen?Die Figuren in Volha Hapeyevas Roman reisen um de...

Am Anfang herrscht bohrende Stille, doch das Brodeln hat bereits begonnen. Majas Forschungen über den Ausbruch eines Vulkans geraten ins Stocken. Zeitgleich findet in ihrem Hotel der Kongress zur »Regulation von Tierpopulationen« statt und sinistre Gestalten tummeln sich um sie. - In einer zweiten Zeitebene gerät Sebastian mit dem düsteren Jäger Mészáros aneinander, und es geht um Leben und Tod. - Und die leicht schrullig-überdrehte Helga-Maria scheint eine Mittlerin und Wanderin zwischen den Zeiten zu sein. Wie hängt all das zusammen?Die Figuren in Volha Hapeyevas Roman reisen um den halben Erdball, gehen Beziehungen ein und erkunden die Welt von Tieren, Menschen und Vulkanen. Die beiden sensiblen, empathischen Protagonist_innen Maja und Sebastian stehen dabei dem Bösen in unterschiedlicher Gestalt gegenüber, kämpfen um das eigene Überleben, das von Tieren und das von Werten. Im Zentrum von Samota steht die Empathie und die Frage, warum sie so vielen Menschen fehlt oder abhandengekommen ist. Ein geheimnisvolles, verspieltes Buch mit Noir-Elementen und magischem Realismus, das für nicht weniger einsteht als eine bessere Welt und ein glückliches, friedvolles Miteinander.

Volha Hapeyeva, geboren in Minsk (Belarus), ist Lyrikerin, Autorin, Übersetzerin und promovierte Linguistin. Für ihr Werk erhielt sie zahlreiche Preise und Auszeichnungen, zuletzt den Rotahorn-Literaturpreis (2021) und den Wortmeldungen-Literaturpreis (2022). Ihre Gedichte wurden in mehr als 15 Sprachen übertragen. Sie ist Autorin von 14 Büchern auf Belarusisch. Auf Deutsch erschienen der Gedichtband "Mutantengarten" (2020), der Roman "Camel Travel" (2021), der Essay "Die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils" (2022) und zuletzt der Gedichtband "Trapezherz" (2023).

Produktdetails

- Verlag: Literaturverlag Droschl

- Seitenzahl: 192

- Erscheinungstermin: Februar 2024

- Deutsch

- Abmessung: 206mm x 130mm x 22mm

- Gewicht: 330g

- ISBN-13: 9783990591512

- ISBN-10: 3990591517

- Artikelnr.: 69469466

Herstellerkennzeichnung

Literaturverlag Droschl

Stenggstraße 33

8043 Graz, AT

Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension

Einen "anthropologischen Romanessay" bekommt Rezensent Jens Uthoff von der belarussischen Autorin Volha Hapeyeva vorgelegt. Im Zentrum stehen die Vulkanologin Maya und die Tiertherapeutin Helga-Maria, erklärt Uthoff, später kommt noch eine dritte Figur hinzu - Sebastian, der dem "Fin de Siècle" zu enstammen scheint und Liebesbriefe an Helga-Maria schreibt. Von dieser Figurenkonstellation aus begibt sich Hapeyeva auf eine philosophische Erkundungsreise, während der viele Themen angeschnitten werden, so Uthoff. Es geht um "zeitlose, große Menschheitsthemen", wie Einsamkeit, Sinnsuche und um das Verhältnis zwischen Tier und Mensch. Tatsächlich hätte Uthoff thematisch gerne eine etwas klarere Linie gehabt, er wird dafür aber von Hapeyevas Sprache entschädigt, die "poetisch, tief" und "dicht" ist und Uthoff beeindruckt zurücklässt.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Maya ist Vulkanforscherin und hofft in einem Institut für Vulkanologie etwas zu finden, das sie weiterbringt. Ihre Forschung und auch ihr Leben sind irgendwie ins Stocken geraten. Als hielte die Welt auf einem Scheidepunkt die Luft an. In dem Hotel, in dem sie abgestiegen ist, begegnen ihr …

Mehr

Maya ist Vulkanforscherin und hofft in einem Institut für Vulkanologie etwas zu finden, das sie weiterbringt. Ihre Forschung und auch ihr Leben sind irgendwie ins Stocken geraten. Als hielte die Welt auf einem Scheidepunkt die Luft an. In dem Hotel, in dem sie abgestiegen ist, begegnen ihr seltsam ferne Menschen, die einen Kongress über die Regulation der Tierpopulation abhalten. In der Bibliothek, in der sie Antworten zu ihrer Forschung sucht, findet sie stattdessen Rätsel, die auch mit ihrer Freundin Helga-Maria zu tun haben. Und dann ist da noch die Parallelerzählung von Sebastian, dem sanftmütigen Naturbeobachter und Tierfreund, der dem undurchsichtigen und unheimlichen, eiskalten Jäger Mészáros begegnet. Wo führt das alles hin und wo liegt der Zusammenhang?

Diese Frage habe ich mir lange gestellt, während ich durch Volha Hapeyevas fantastische und rätselhafte Welt schritt. Sie erzählt melancholisch, lakonisch und poetisch mit liebevoll und sanftmütig gezeichneten Protagonist:innen. Besonders Maya fühle ich mich sehr nah. Auf unterschiedlichen, metaphorisch aufgeladenen, teils traumhaften Ebenen springen wir über Elemente des magischen Realismus von Szene zu Szene. Ich verliere den Faden. Die Sprünge sind abrupt. Ich suche nach dem Kern, dem Kontext. Will fast schon aufgeben und erlebe dann doch eine unverhoffte Wendung, greife einen Satz und lasse mich in seine Poesie wie in ein weiches Kissen fallen.

Der Untertitel des Buches lautet: „Die Einsamkeit wohnt im Zimmer gegenüber.“ Die Menschen hier sind einsam, auf sich gestellt, allein in den unterschiedlichen Begegnungen mit dem Bösen. Selbst auf der Suche nach dem Kontext, nach der Verbindung. Liegt diese Verbindung in der Empathie, dem Mitgefühl mit allem: der Natur, ALLEN Tieren, Menschen? Wie lebt es sich in einer Welt, die so ohne Empathie zu sein scheint? Sind wahre Demokratie, Diversität, Gleichberechtigung ohne Empathie möglich?

„Es gibt keine schrecklichere Bestie auf der dieser Welt als den Menschen, der seine ‚Humanität‘ auslebt.“ S.163

Volha Hapeyeva ist eine erfolgreiche belarusische Lyrikerin, Übersetzerin und promovierte Linguistin. Auf Deutsch erschienen von ihr u.a. zwei Gedichtbände. Ich mochte die Lyrik ihrer Sprache, das Versonnene ihrer Gedanken, das auch in krasse Brutalität umschlagen kann, wenn es um die Beschreibung des entwürdigenden Bösen geht. Für mich, die große Freude an Sprache und Texten, die nachdenklich machen, hat, war diese Lektüre eine sehr bereichernde Entdeckung, die mich neugierig auf mehr von der Autorin gemacht hat.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

»Ein jeder hätte sich da gewundert – es war Samstag, an den Kassen herrschte Gedränge, alle schwitzten, während sie warteten, man beobachtete die Nachbarschlangen, und plötzlich war sie da: die Stille.« |5

Samota beginnt in dröhnender Stille und in …

Mehr

»Ein jeder hätte sich da gewundert – es war Samstag, an den Kassen herrschte Gedränge, alle schwitzten, während sie warteten, man beobachtete die Nachbarschlangen, und plötzlich war sie da: die Stille.« |5

Samota beginnt in dröhnender Stille und in einsamen Hotelzimmern. Maja sucht in den Archiven nach vulkanologischen Spuren. Die männlichen Teilnehmer des Kongresses zur Regulation von Tierpopulationen scheinen unheimlich und undurchdringbar. Sebastian, an einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit, ist der Jäger Mészáros nicht geheuer. Der prahlt, tötet Wölfe und hat ein Buch aus Menschenhaut. Wird er sein Geheimnis lüften oder begibt er sich selbst in Gefahr? Helga-Maria ist an beiden Orten. Sie bindet sich nicht oder ist sie das Bindeglied? Teil der Empathischen scheint Helga-Maria jedenfalls nicht zu sein. Schwere schüttelt sie ab, Einsamkeit empfindet sie nicht.

Emotionale Kälte und Psychopathie sind in diesem dystopischen ins surreale gleitenden Roman die Norm und die empathischen Empfindsamen bleiben eine Ausnahme. Eine wichtige Ausnahme, den wer anderes soll für die Verbindungen und das Licht sorgen? Oder braucht es die Leichtigkeit der Helga-Marias?

Schwer greifbar ist der Plot, der einer ausufernden Assoziationskette folgt, die Klima, Tier-und Menschenwohl mit Fragen des Trennenden und Verbindenden zusammenbringt. Eigentlich ist das Konkrete, Gegenständliche und Auserklärte nicht wichtig, wo »Samota« doch vor Allem sprachlich überzeugt.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Ein poetischer Aufschrei ohne laute Töne für mehr Empathie.

„Die Einsamkeit wohnte im Zimmer gegenüber“, so der Sub-Titel.

Der Roman beginnt mit einem sehr markanten Satz, der einen sofort in den Bann zieht, und tatsächlich zu einer Ruhe verhilft, um in diesen …

Mehr

Ein poetischer Aufschrei ohne laute Töne für mehr Empathie.

„Die Einsamkeit wohnte im Zimmer gegenüber“, so der Sub-Titel.

Der Roman beginnt mit einem sehr markanten Satz, der einen sofort in den Bann zieht, und tatsächlich zu einer Ruhe verhilft, um in diesen sanft fließenden Text hineinzugleiten.

S.5: „Die Stadt verstummte. Die Stille war mit einem Mal über sie hereingebrochen, obwohl dies nur der letzte Schritt gewesen war.“

Es ist für mich schon der erste Hinweis einer gewissen Wortlosigkeit, welche den Protagonistinnen im Laufe des Romans widerfährt. Der Titel bedeutet im Belarusischen (und anderen slawischen Sprachen: Einsamkeit).

Das Hauptthema ist die Empathie. Warum fehlt sie vielen Menschen? Oder warum sind viele Menschen nicht dazu fähig. Verblassen empathische Menschen wirklich in der Einsamkeit? Leiden sie (wir, ich fühle mich angesprochen) still und heimlich in unseren dunklen Winkeln mit der verletzten (und verletzenden) Welt.

S.122: „Die Fähigkeit des Menschen zu Empathie ist direkt mit seinem Schmerzempfinden verbunden. Offenbar spürt sie [Anm.: eine Dozentin] so gut wie keinen Schmerz, daher ist es auch sinnlos, an ihr Mitgefühl zu appellieren.“

Maja forscht über den Ausbruch eines Vulkans. Immer wieder dabei ist ihre Freundin Helga-Maria. Mal ist sie da, dann wieder nicht. Die Autorin gibt dabei einem aber nicht unbedingt das Gefühl, ob Helga-Maria tatsächlich eine reale Person ist, sondern möglicherweise nur der gute Geist in Maja. Im selben Hotel wie Maja residiert eine Gruppe, die sich mit Vorträgen zur „Regulation von Tierpopulationen“ befassen. Die Konflikte sind greif- und spürbar. Allein durch die Anwesenheit dieser Person entsteht ein Spannungsfeld.

In einem zweiten Erzählstrang geht es um den hochsensiblen Sebastian. Auch er kommt einer empathielosen Verschwörung auf die Spur, in der es um gewaltsame Verdrängung von Arten, insbesondere von Wölfen, geht.

Wie beide Erzählstränge tatsächlich zusammenhängen, löst sich am Schluss auf, so viel sei gesagt.

Aber es geht nicht nur um das Überleben von Tieren. Auch die Werte unserer Gesellschaft siechen dahin.

S.164: „Das Fehlen von Empathie für Tiere, das Absprechen von Rechten gegenüber Frauen und Sklaven, die Ausrottung von Homosexuellen, Albinos, rothaarigen Mädchen, der Hass auf intelligente Frauen – all das passt seltsamerweise in die eine Seele, aber in eine andere nicht.“

Dieser sehr kluge Roman ist ein Aufschrei ohne laute Töne. Ein Stochern mit dem Finger in der Wunde, ohne diese zu berühren. Hapeyeva setzt an, sanftmütig, aber zielgerichtet, in einer wunderbaren, teils sehr poetischen Sprache. Gekonnt hat sie ihre Gedanken, ihre Kritik an unserem verfallenden Wertesystem, in eine Rahmenhandlung gesetzt, die sich einer gewissen Spannung nicht entziehen kann. Ihre Botschaft kommt aus der Stille, leichten Tropfen gleich, die irgendwann ein Fass zum Bersten bringen können.

Möge dieses Buch eine große Leserschaft erreichen, und sich dessen tiefer Inhalt über die Welt ergießen. Ganz große Leseempfehlung!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für