Santa Esperanza ein Schmelztiegel der unterschiedlichsten Völker im Schwarzen Meer: Georgier, Genueser, Osmanen und schließlich die Briten haben im Laufe der Geschichte die drei wundersamen Inseln heimgesucht. Wer geblieben ist, hat eigene Traditionen, Gesetze und Bräuche erdacht, um auf dem geliebten Fleck Erde mit List und Ironie dem stetigen Strom der Eroberer zu trotzen. Nun schreibt man das Jahr 2002, und der Abzug der Briten steht unmittelbar bevor. Aber was dann? Kann man die schmächtige alte Agatia, die letzte Nachfahrin des Herrschergeschlechts der Artchiliani die einmal den Titel "Verwalter der Ferne, des Wassers und des Himmels" trugen dazu bewegen, wieder den Thron zu besteigen? Darf ein Genuesen-Sprössling leidenschaftliche Liebesbriefe an seine georgische Angebetete mit den kirschfarbenen Augen schicken, ohne dass eine Familienfehde zu befürchten ist?

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

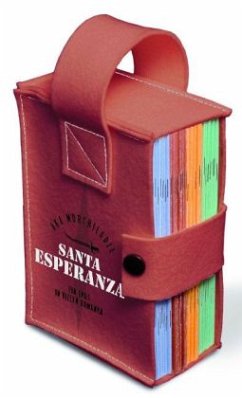

Die "wohl verrückteste und verwegenste verlegerische Leistung der Saison" bejubelt Sonja Zekri. Denn Aka Morchiladze, obschon in Georgien ein Bestsellerautor, TV-Moderator und Soap-Verfasser, ist nicht nur hierzulande leidlich unbekannt, sondern hat seine Chronik eines Fantasie-Georgiens mitten im Schwarzen Meer auch noch in mehreren "regenbogenbunten" Heften veröffentlicht, die in einem "karamelbraunen Filzschuber" stecken. Flippig sei das, meint Zekri, die aber in den geschilderten Ungeheuerlichkeiten auch einen ernsthaften Zug und "neue, unvergessliche" Bilder entdeckt. "Santa Esperanza" sei dabei nicht nur ein Zerrbild von Georgien, sondern so "quicklebendig" und eigenständig, dass Zekri den Staat am liebsten in die UNO aufnehmen möchte. Gut konsumierbar sei das Konvolut aus fiktiven Kirchenchroniken, Dramoletten, Briefen und Tagebüchern außerdem, nicht zuletzt deshalb, weil Morchiladze mit westlichen Filmen und Literatur aufgewachsen ist und seine zahlreichen Anspielungen und Verweise deshalb "wunderbar vertraut" wirken.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Ach so, und außerdem war Krieg: Mit Aka Mortschiladse ist ein Autor aus Georgien zu entdecken, der sehr welthaltig, aber auch literarisch avanciert von den kaukasischen Wirren erzählt.

Wie soll das sein, wenn man ans Himmelstor kommt und eine Knarre in der Hand hält? Solches fragen sich die Figuren aus den Erzählungen Aka Mortschiladses, und dies mag einen ersten Hinweis geben auf die Mischung aus Komik und Kriegswirklichkeit, die seine Literatur durchzieht.

Denn ja, will es auch auf den ersten Blick nicht so scheinen oder zugespitzt klingen: Aka Mortschiladse ist ein Kriegsschriftsteller. Nur nicht so einer, der dieses Thema ständig in den Mittelpunkt stellt; er streift es eher beiläufig.

In dem Buch, das den 1966 in Tiflis geborenen Mortschiladse (nach anderer Schreibweise: Morchiladze) in Georgien berühmt gemacht hat, geraten die beiden Hauptfiguren aus Versehen in ein Kriegsgebiet: Die georgischen Schmalspurganoven Gio und Gogliko wollen eigentlich nur im Nachbarland Aserbaidschan Drogen kaufen, fahren aber, ohne es zu wissen, über die Grenze nach Bergkarabach und finden sich plötzlich mitten im blutigen Konflikt zwischen Tataren und Armeniern. Die Geschichte spielt im Jahr 1992, als in Georgien nach dem Zerfall der Sowjetunion selbst bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen, von denen die jungen Männer allerdings vor ihrer Fahrt nicht allzu viel mitbekommen haben. Nun plötzlich wird mit einem Maschinengewehr auf ihren Wagen geschossen, dann werden sie von Tataren gefangengenommen: "Wir waren im Arsch. Ich hatte keine Ahnung, was abging, wohin sie uns brachten, was sie mit uns vorhatten."

Die Erzählung in der Ich-Form durch den prahlerisch und derb redenden Gio gibt dem Roman den Anstrich einer klassischen Road Novel, aber durch die unberechenbare Kriegssituation kippt die Stimmung bald ins Unheimliche. Als Gio bei einer Befreiungsaktion aus den Händen der Tataren in jene der Armenier gerät, sprechen die ihn zunächst jovial mit "Bruder" an, doch plötzlich ist er nicht mehr sicher, ob sie ihn nicht in Wahrheit als Gefangenen, als Verhandlungsmasse betrachten. Und das bringt ihn schließlich selbst in Versuchung, gewalttätig zu werden.

"Reise nach Karabach" ist ein Kurzroman, aber er hat dennoch Tiefe. Er endet mit der bitteren Erkenntnis, dass für den Protagonisten das Banditentum und die Todesgefahr mehr Reiz haben als sein Leben in Tiflis. Und die im Grunde melancholische Konstitution des Helden - er leidet am meisten an einer unglücklichen Liebe zu einer Prostituierten, die seine Familie nicht duldet, und droht zuletzt verrückt zu werden - wirft auch ein Licht auf die für Mortschiladse wesentliche Einsicht, dass die Geschichte ein nicht endendes Klagelied ist.

Diese Einsicht steht im Herzen von seinem literarischen Opus magnum "Santa Esperanza". Das sonderbare traditionelle Klagelied der fiktiven Inselgruppe im Schwarzen Meer, auf der das Buch spielt, scheint vom Gesang der Sirenen in der Odyssee abzustammen: Jedenfalls führt es für manche seiner Hörer zum Tod, in diesem Fall allerdings, weil sie sich unsterblich in die Sängerin verlieben und aus Verzweiflung umbringen.

Die phantasievoll ausgeschmückte Anekdote, die einen Bogen von der Antike zur heutigen Tourismusindustrie schlägt, zeigt, wie Mortschiladse die Welt der Märchen und Sagen augenzwinkernd mit jener der Moderne zu verknüpfen weiß: So gibt es neben Tonkonserven auf Santa Esperanza bald auch "Klageliederclubs", die allerdings von englischen Kolonialisten reglementiert werden.

Die Spannung zwischen autochthoner Kultur und Kontrolle von außen führt zum ernsten Kern des Buches. Auch hier kommt er beiläufig in die Erzählung, aber er kommt: der Krieg. Der erfundene Vielvölkerstaat mit der verheißungsvoll klingenden Hauptstadt Santa City, dessen Geschichte Mortschiladse unter vielfältigen Anspielungen auf georgische Geschichte und Kultur weit zurückspinnt und in dem sich außer Georgiern auch Osmanen, Genovesen und "Anglesen" tummeln, nicht gerechnet das fiktive Volk der "Sungalen": dieser Staat funktioniert leider nicht ohne gewalttätige Auseinandersetzungen, und am Ende (jedenfalls wenn man das Buch chronologisch liest), steht der Einmarsch einer britisch-türkisch-russischen Friedenstruppe.

Die konkrete historische Erzählsituation der "Reise nach Karabach" weicht in "Santa Esperanza" einer munter durch die Zeiten springenden. Der Erzähler in diesem "Kosmos aus Romanen", so der Untertitel, pflegt bisweilen einen distanzierten Ton wie im alten Epos, da können schon mal in drei Sätzen ganze Biographien oder sogar ganze Epochen abgehandelt werden. "Einige beginnen und andere beenden hier ihr Leben", heißt es etwa lakonisch in der Zusammenfassung eines der Unter-Bücher des Buches.

Ob man diese in linearer Reihenfolge lesen sollte, ist allerdings fraglich - und hier kommt der künstlerisch-experimentelle Zug von Mortschiladses Schreiben ins Spiel. Die Erzählung setzt sich zusammen aus vier mal neun einzelnen Heften, die nach den Symbolen Weinrebe, Brombeere, Distel und Säbel geordnet sind und die Struktur eines Kartenspiels haben.

Im Vorwort eines Erzählers, der als Exilgeorgier in London lebt und offenbar einiges mit dem Autor gemeinsam hat, wird die prinzipielle Eigenständigkeit jedes Erzählhefts betont und auch die Möglichkeit, die Hefte in verschiedener Reihenfolge oder ganz durcheinander zu lesen. Das erinnert an Romanexperimente wie die des magischen Realisten Julio Cortázar ("Rayuela") oder Italo Calvinos Tarotkarten-Roman "Das Schloss, darin sich Schicksale kreuzen". Die Aufhebung der Linearität hat aber wohl nicht nur spielerischen Selbstzweck, sondern erzielt im Hinblick auf das Kriegsthema einen bedrückenden Effekt: nämlich das Gefühl, dass nach dem Krieg immer schon wieder vor dem Krieg ist. Wenn also am Ende die viertausend Kampfstiefel der UN-Mission auf einer der Inseln landen und dort den Frieden garantieren sollen, weiß man schon aus früheren Heften, wie das misslingt.

Trotzdem ist auch Mortschiladses Großroman von Humor geprägt. Er entsteht etwa bei der karikierenden Darstellung eines britischen Reiseschriftstellers namens Edmond Clever und einer italienische Klatschspaltenjournalistin namens Monica Uso di Mare, die sich einen Reim auf das Leben der Esperanza-Inseln zu machen versuchen. Oder auch bei der bisweilen shandyhaft umständlichen Schilderung der dortigen Kaffeehaus- und Tabakpfeifenkultur zwischen morgen- und abendländischer Tradition. Auch der überraschende Wechsel der Textsorte vom Epos zum Theaterstück zum Wikipedia-Eintrag hat komische Effekte.

Der Märchenton und viele Anklänge an Schelmenromane verschiedener Literaturen und Epochen allerdings lassen - das war schon bei Cervantes oder Grimmelshausen früher nicht anders - leicht die bittere, manchmal katastrophale Realität dahinter vergessen. Dann plötzlich scheint sie grausam auf, wenn man begreift, dass man gerade die Schilderung eines Auftragsmordes in einem nicht enden wollenden Streit zwischen zwei seit Jahrhunderten verfeindeten Familien gelesen hat.

Vielleicht könnte man diese Erzählweise in einer etwas prekären Metapher mit dem vergleichen, was in Amerika "drive-by-shooting" heißt: ein Kugelhagel im Vorbeifahren mit potentiell verheerender Wirkung. Aber es bleibt nicht immer nur beim teilnahmslosen Bericht von solchen Katastrophen, man hört manchmal auch plötzlich bittere Philosophie durchsickern, etwa aus dem Mund einer weiteren Spiegelfigur des Autors, eines desillusionierten Schriftstellers names Luka: "Jeder Habenichts kann ein Gewehr halten. Zeigt mir aber einen Habenichts, der freiwillig darauf verzichtet."

JAN WIELE

Aka Morchiladze: "Reise nach Karabach". Roman.

Aus dem Georgischen von Iunona Guruli. Weidle Verlag, Bonn 2018. 174 S., br., 20,- [Euro].

Aka Mortschiladse: "Santa Esperanza". Ein Kosmos aus vielen Romanen.

Aus dem Georgischen von Natia Mikeladse-Bachsoliani. Mitteldeutscher Verlag,

Halle 2018. 760 S., geb., 36,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main