Nicht lieferbar

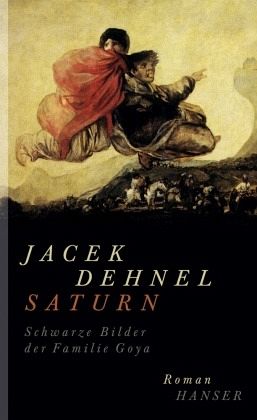

Saturn. Schwarze Bilder der Familie Goya

Roman

Übersetzung: Schmidgall, Renate

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Jacek Dehnel, Star der jungen Literatur in Polen, rekonstruiert in seinem neuen Roman die Biografie des einzigen Sohns des berühmten Francisco de Goya. Zeit seines Lebens steht er im Schatten seines genialen Vaters und wird als Künstler nicht produktiv. Als Javier auch noch argwöhnen muss, dass Vater Francisco seine Frau verführt, und sich sein eigener Sohn Mariano mehr zum Großvater hingezogen fühlt, scheint seine Rolle als Verlierer festzustehen. Bis er in einem kreativen Rausch über sich selbst hinauswächst. Dehnels fesselndes Psychogramm dieser Vater-Sohn-Beziehung ist gleichzeitig...

Jacek Dehnel, Star der jungen Literatur in Polen, rekonstruiert in seinem neuen Roman die Biografie des einzigen Sohns des berühmten Francisco de Goya. Zeit seines Lebens steht er im Schatten seines genialen Vaters und wird als Künstler nicht produktiv. Als Javier auch noch argwöhnen muss, dass Vater Francisco seine Frau verführt, und sich sein eigener Sohn Mariano mehr zum Großvater hingezogen fühlt, scheint seine Rolle als Verlierer festzustehen. Bis er in einem kreativen Rausch über sich selbst hinauswächst. Dehnels fesselndes Psychogramm dieser Vater-Sohn-Beziehung ist gleichzeitig eine überzeugende literarische Deutung der "Schwarzen Bilder" - der wohl rätselhaftesten Gemälde der Kunstgeschichte.