Nicht lieferbar

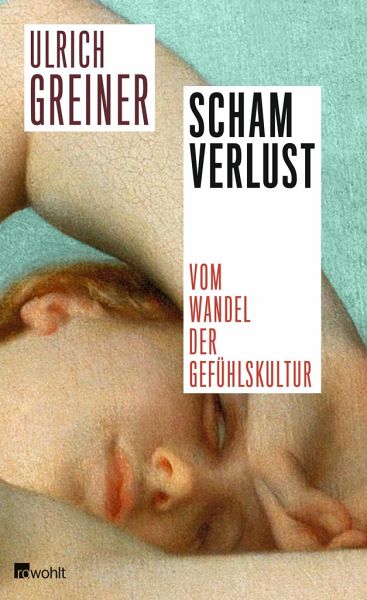

Schamverlust

Vom Wandel der Gefühlskultur

Mitarbeit: Anzinger und Rasp, München

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Ein Erfolgsroman, in dem die Erzählerin genüsslich ihren Analverkehr schildert; eine Pop-Diva, die in einem Kleid aus Rindfleisch ins Rampenlicht tritt; eine knapp dem Tod entronnene Moderatorin, die vor laufender Kamera einen Heiratsantrag stammelt: Leben wir in einer Kultur der Schamlosigkeit? Der Vorwurf moralischer Verwahrlosung gehört zum Repertoire jeglicher Kulturkritik. Aber hat sich nicht doch etwas verändert? Mit klarem Blick spürt Ulrich Greiner Scham- und Peinlichkeitsgefühlen nach, wie sie uns im Alltag und in literarischen Texten begegnen. Denn die Literatur ist ein einzigartiges Archiv der Schamgeschichte. So öffnet dieses elegant geschriebene Buch den Blick für den Wandel der Zeit und die Gesellschaft, in der wir leben.

«GREINER IST EIN GLÄNZENDER NACHERZÄHLER.» Der Tagesspiegel

«GREINER IST EIN GLÄNZENDER NACHERZÄHLER.» Der Tagesspiegel