Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension

Rezensentin Lavina Meier-Ewert lässt sich nicht davon abschrecken, wie "kalkuliert", mit welch lauten Tönen dieses Buch vermarktet wird und sucht nach ihrer eigenen Lesart. Der Autorin Alina Bronsky ist ihrer Meinung eine "fein beobachtete Milieustudie" gelungen, die zugleich Qualitäten eines Entwicklungsromans hat. Ihre Erzählerin ist eine so "komplexe wie sympathische Figur", ihre Geschichte profitiert von der Balance zwischen der emotionalen Dringlichkeit der Protagonistin und ihrer "plappernd zur Schau gestellten Lässigkeit". Die Beschreibung verschiedener Milieus, das der Russlanddeutschen ebenso wie die deutsche Gesellschaft, ist "treffsicher und amüsant", was das Buch für die Rezensentin zu einer lohnenden Lektüre macht.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"Die aufregendste Newcomerin der Saison." Der Spiegel

Sascha rennt: Das stürmische Debüt der russisch-deutschen Autorin Alina Bronsky über eine russisch-deutsche Beinahe-Autorin bezwingt trotz Verzichts auf hohen Stil.

Tretet ein, hier ist es mollig, ruft das bucklichte Weib, ohne sich dabei allzu sehr zu verausgaben. Ulkig sieht sie aus, die Alte, hat große Ohren, überstehende Hauer und über den Knusper-Knäuschen-Bauch spack eine Schürze gespannt, die bestickt ist mit Bergen und Identitätskrisen. Ganz klar: Die Hexe, das ist der Literaturbetrieb. Und es irren heute mehr ausgesetzte Gretel und brotkrümelspurlegende Hänsel durch den Wald, als es Regalplätze bei Amazon gibt. Da hat die Hexe gut faulenzen: Ständig stolpern ihr deklamierende Jungpoeten von ganz allein in den Ofen. Die Frage ist natürlich die aus dem Märchen: Wie überlistet man das Biest? Mehr als ein Abendsnack möchte man denn ja doch sein. Viele Debütanten versuchen es mit der Methode Geniestreich, eine homerisch aufgedonnerte Tausendundeinenachtstrategie: Man erzählt Altbekanntes in einer so elaborierten Form neu, dass auch dem verschlagensten Wolf klarwerden muss, hier tritt ein Artist alter Schule auf, der das stilistische Hexeneinmaleins beherrscht.

Die Frankfurter Nachwuchsautorin Alina Bronsky beweist nun, dass es immer noch zum Erfolg führen kann, die gefräßige Hexe auszutricksen, indem man ihr einen Knochen hinhält. In ihrem Debütroman "Scherbenpark" ist die sonst so vergötterte Sprache kaum mehr als Transportmittel der Handlung: einfachster Satzbau, jede zweite Zeile direkte Rede, wobei sich die Autorin nicht einmal die Mühe macht, das Wörtchen "sagt" zu variieren. Auch zur hehren Intertextualität verhält sich das Buch wie Pfefferkuchen zur Haute Cuisine. Diese Geschichte lebt vom Plot allein, aber, muss man sagen, sie lebt nicht schlecht davon.

Wer hier in einem fort redet, ja, beinahe quasselt, das ist die siebzehnjährige, aus Russland stammende, aber in einem deutschen Aussiedler-Hochhausgetto aufgewachsene Sascha Naimann, die das trotz ihrer Hochbegabung so schlicht und umgangssprachlich tut, wie es mit siebzehn Jahren eben üblich ist: "Frau Mahler und der Mann nehmen mich in ihre Mitte und fahren mit mir Aufzug. Ich schweige, auch wenn es vielleicht unhöflich ist. Frau Mahler versucht mich anzulächeln. Ich versuche mich zu konzentrieren und sehe sie nicht an. Lieber sehe ich auf den Mann" - so geht das über knapp dreihundert Seiten, strikt personal perspektiviert, ein atemloses Stakkato, der Bronsky-Beat. Die vorgebliche Banalität vermag den Leser anfangs zu verstören. Als die Autorin beim letzten Bachmann-Wettbewerb den Beginn des Romans vortrug, waren Jury und Publikum denn auch wenig begeistert von Jugendroman-Sätzen wie diesen: "Ich habe vielleicht ein paar Millionen Synapsen mehr als Anna, bestimmt sogar. Außer Deutsch kann ich auch Physik, Chemie, Englisch, Französisch und Latein. Wenn ich mal eine Zwei kriege, kommt der Lehrer zu mir und entschuldigt sich." Erst nach einer Weile bemerkt man, wie kalkuliert dieser Ton ist, eine artifizielle Schnodderigkeit, bei der man stets eine weitere, innere Stimme mithört.

Schon bald entkommt man dem Sog dieses Buchs nicht mehr, ganz ähnlich, wie man eine angebrochene Tüte Chips besinnungslos leer frisst. Der Handlung eignet etwas Zwingendes, was daran liegt, dass sich die Erzählerin ihrer Erzählung vollständig ausliefert, auch wenn von dem Buch, das sie zu schreiben beabsichtigt, im tatsächlichen Buch bald nicht mehr die Rede ist. Nicht einmal die Autorin, die sich hinter dem dominanten Erzähler-Ich verbirgt und so ungreifbar bleibt, kann ihr noch helfen. Absolute Distanzlosigkeit und absolute Distanz kommen dabei zusammen. Im subjektiv gebrochenen Rückblick, halb zu erschließen zunächst, erfahren wir, dass Vadim, der Stiefvater der Heldin, im Gefängnis sitzt, weil er ihre Mutter Marina und deren neuen Lebensgefährten vor Saschas Augen erschossen hat. Die Bewältigung dieses traumatischen Vorfalls bildet das narrative Rückgrat des Romans und ist vollkommen stimmig, von der sich eiskalt gebenden Wut auf Vadim ("Ich will Vadim töten") über den Schutzpanzer der Altklugheit, die Identifikation mit Eminem, der Stärke im Ertragen zeigt, die Anwürfe gegen die tote Mutter ("Du bist immer schon eine dumme, dumme, dumme Frau gewesen") bis zum finalen Tobsuchtsanfall, bei dem Sascha so lange Steine in die Fenster des abgewrackten Russenviertels schleudert, bis die Bewohner die Steine auf sie zurückwerfen. Mit Eminem singt sie oft im Duett, allerdings "er seinen Text und ich meinen, bloß die Melodie ist gleich und die Richtung auch". Die Richtung: Es sind noch Rechnungen offen. Am Ende ist der Pubertätsrapper überwunden: "Etwas singt in mir, und zwar einen anderen Text als Eminem."

Um die drei in ihrer Umgebung wenig beliebten Naimann-Kinder - neben der Heldin ihre jüngeren Geschwister Alissa und Anton - kümmert sich eine aus Russland herbeigeeilte Cousine Vadims. Sascha gibt sich selbstsicher als Ersatzmutter, eine Selbstlüge, welche die Handlung uns allmählich durchschauen lässt: Sie benötigt vielmehr die größte Fürsorge. Als rettende Macht tritt die Liebe in ihr Leben, auch sie allerdings subjektiv gebrochen. Nachdem sich Sascha einem Retter an den Hals geworfen hat, einem Zeitungsredakteur namens Volker Trebur, entspinnt sich ein kompliziertes und doch kindlich-graziles Dreiecksverhältnis, weil Sascha sich mit Volkers Sohn einlässt, der in ihrem Alter ist, aber eigentlich doch den alleinerziehenden Vater meint. Ganz ohne Anziehung ist Sascha auch auf diesen nicht. So nah die drei Figuren einander kommen, so sehr entzweien sie sich auch wieder; aber dieses gesamte Geschehen, das begreift der Leser so spät wie die Protagonistin, ist der seelische Heilungsprozess selbst, um den es hier geht. Auch weiterhin werden Erinnerungen an die Mutter einmontiert, aber sie gewinnen an Klarheit, sparen keine unangenehmen Details mehr aus. Und doch bricht schließlich ein Ereignis von außen in diesen Kosmos ein, ein letzter Anstoß zum Erwachsenwerden.

Saschas Entwicklung wird trotz der einfachen Sprache so glaubhaft und psychologisch avanciert vergegenwärtigt wie nur denkbar und ist zugleich ein schonungsloses und gewitztes Porträt jener Parallelwelt Aussiedlersiedlung, von der bislang viel zu wenig zu lesen war, nimmt man Wladimir Kaminers Schwänke einmal aus. Einige Seitenhandlungen hätte es nicht gebraucht: Allzu naheliegend wirkt etwa das Einflechten einer Miniaffäre mit einem anderen Volker, der sich als stereotyper NPD-Anhänger entpuppt und den Sascha nach gestilltem Verlangen ihren wenig zimperlichen russischen Bekannten ausliefert, die sie kurz zuvor noch zu vergewaltigen versucht haben.

Wunderbar dagegen die Szene, wie Sascha ihren Redakteur kennenlernt: In die Redaktion nämlich ist sie gestürmt, weil ein rührseliger Artikel über den reuigen Mörder Vadim erschienen ist, verfasst von der Volontärin Susanne Mahler (die Volker Trebur, wie sein Sohn später erzählt, kurz zuvor mit nach Hause gebracht hat). Auf der Seite war Platz - und schwupp, stand er unredigiert im Blatt. Nachher ist der Redakteur natürlich immer schlauer: "Wenn man sich dieses Themas überhaupt annimmt, darf man das so nicht schreiben. Es hätte ganz anders gemacht werden müssen, und ich fürchte, dass Frau Mahler dafür die völlig falsche Person war." Alina Bronsky aber ist die richtige Person: Sie weiß genau, wovon sie schreibt, hat auch selbst schon in einer Zeitungsredaktion gearbeitet.

Es gibt nur eine Peinlichkeit im Zusammenhang mit diesem gelungenen Debüt, das nun aber auch keinesfalls mehr ist als ein gelungenes Debüt, und das ist der Wind, den der Verlag ums himmlische Kind macht: Das unverlangt eingesandte Manuskript habe den Verlag "im Sturm erobert" und wurde "sogleich zum Spitzentitel". Mit dieser Wunderlegende wird der alte Ofen befeuert, und Gretel Bronsky täte gut daran, der in der Glut stochernden Hexe einen kleinen, märchenhaften Tritt zu verpassen, wenn es um mehr geht, als dem hungrigen Betrieb einmal schmackhaften Backfisch aufzutischen.

OLIVER JUNGEN

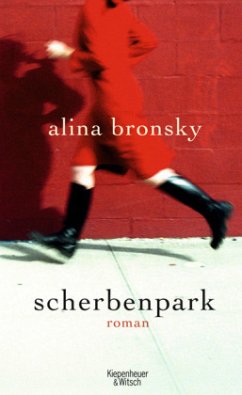

Alina Bronsky: "Scherbenpark". Roman. Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln 2008. 288 S., geb., 16,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

"Strikt personal perspektiviert, ein atemloses Stakkato, der Bronsky-Beat. Schon bald entkommt man dem Sog dieses Buchs nicht mehr. Saschas Entwicklung wird trotz der einfachen Sprache so glaubhaft und psychologisch avanciert vergegenwärtigt wie nur denkbar und ist zugleich ein schonungsloses und gewitztes Porträt jener Parallelwelt Aussiedlersiedlung, von der bislang viel zu wenig zu lesen war. -- Frankfurter Allgemeine Zeitung

Die Entdeckung der Saison. Was sie in ihrem Debüt bewerkstelligt, ist tatsächlich bewundernswert: Sie verpackt menschliche Tragödien in gute Unterhaltungsliteratur. Das Leben am Rande der Gesellschaft beschreibt sie gnadenlos und mit ironischer Distanz - und gleichzeitig voll menschlicher Anteilnahme für die dort Gestrandeten. -- freundin

Die Entdeckung der Saison. Was sie in ihrem Debüt bewerkstelligt, ist tatsächlich bewundernswert: Sie verpackt menschliche Tragödien in gute Unterhaltungsliteratur. Das Leben am Rande der Gesellschaft beschreibt sie gnadenlos und mit ironischer Distanz - und gleichzeitig voll menschlicher Anteilnahme für die dort Gestrandeten. -- freundin