Nicht lieferbar

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

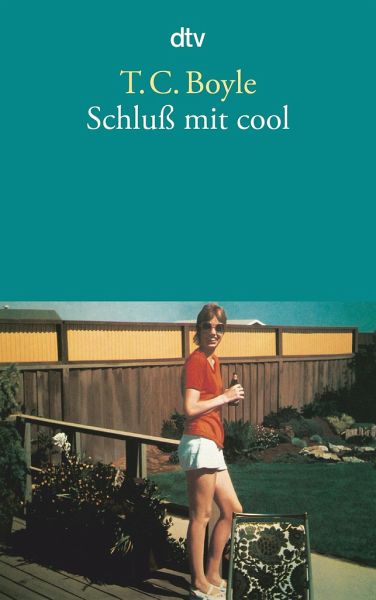

Brilliant, witzig, böse behandelt Boyle in seinen neuesten Geschichten auf seine gewohnt sarkastische Weise Alltagsschicksale und merkwürdige Angewohnheiten amerikanischer Bürger. Er erzählt von super-coolen Vätern, tatkräftigen Greisinnen, schrillen Athletinnen und einsamen Männern.

T. Coraghessan Boyle, geboren 1948 in Peekskill, New York, unterrichtet an der University of Southern California in Los Angeles. Für seinen Roman ¿World's End¿ erhielt er 1988 den PEN/Faulkner-Preis. Als Enfant terrible der amerikanischen Gegenwartskultur wurde T. C. Boyle zum Pop- und Literaturstar seiner Generation.

© Annette Pohnert

Produktdetails

- dtv Taschenbücher 13158

- Verlag: DTV

- Originaltitel: After the Plague

- 7. Aufl.

- Seitenzahl: 400

- Erscheinungstermin: 1. Januar 2004

- Deutsch

- Abmessung: 193mm x 120mm x 21mm

- Gewicht: 326g

- ISBN-13: 9783423131582

- ISBN-10: 3423131586

- Artikelnr.: 12001903

Herstellerkennzeichnung

dtv Verlagsgesellschaft

Tumblingerstraße 21

80337 München

produktsicherheit@dtv.de

Erfrierendes Lächeln

Fällt der Name T.C. Boyle, fällt auch das Stichwort Humor. Gemeint ist dann allerdings nicht jene heitere Ausgelassenheit, die uns Tränen in die Augen treibt, sondern schwarzer Humor. Das Groteske und Absurde, das Boyle in beinahe allen Stories und Romanen beschreibt, ist an sich nicht lustig, aber ungewohnt und überraschend. Das zaubert uns ein Lächeln auf die Lippen, das sogleich wieder erfriert.

Apokalypse und Paranoia

So gilt das auch für einen Großteil der 16 Stories, die in diesem Band vorliegen. Die für Boyle typische Mischung aus apokalyptischen Szenarien, unheimlichen Paranoikern und absurden Begebenheiten lässt einen nicht gerade fröhlicher in die Welt schauen. Ein alternder und zunehmend

Fällt der Name T.C. Boyle, fällt auch das Stichwort Humor. Gemeint ist dann allerdings nicht jene heitere Ausgelassenheit, die uns Tränen in die Augen treibt, sondern schwarzer Humor. Das Groteske und Absurde, das Boyle in beinahe allen Stories und Romanen beschreibt, ist an sich nicht lustig, aber ungewohnt und überraschend. Das zaubert uns ein Lächeln auf die Lippen, das sogleich wieder erfriert.

Apokalypse und Paranoia

So gilt das auch für einen Großteil der 16 Stories, die in diesem Band vorliegen. Die für Boyle typische Mischung aus apokalyptischen Szenarien, unheimlichen Paranoikern und absurden Begebenheiten lässt einen nicht gerade fröhlicher in die Welt schauen. Ein alternder und zunehmend

Mehr anzeigen

erfolgloser TV-Star wird von einer Gruppe Jugendlicher angepöbelt und greift schließlich zum Gewehr. Ein smarter Geschäftsmann randaliert in einem Flugzeug und kann nur nach einem mittleren Blutbad ruhig gestellt werden. Ein junges Pärchen wähnt sich von einem Massenmörder verfolgt, als bei einer Nachbarin eingebrochen wird und erschießt um ein Haar einen verwahrlosten, aber harmlosen Penner. Ein Barkeeper in Alaska läuft Amok, weil ihm das Mädchen ausgespannt wird. Zwei Schwestern haben sich ihre Welt komplett in schwarz-weiß eingerichtet und nötigen ihren Gärtner, den in jahrelanger Arbeit gepflegten Garten einzubetonieren. Zu viel Farbe.

Böse, schrill, zärtlich, leise

So treibt Boyles Fantasie wieder gewohnt eigenartige Blüten, eingebettet in szenische Miniaturen, getragen von einem Erzählstil, der zwar distanziert, aber nicht gleichgültig wirkt. Beispielhaft die Story "Meine Witwe", in der ein verstorbener Mann aus der Ferne seine Frau dabei beobachtet, wie sie einen Trickdieb (was sonst?) überwältigt. "Schluss mit cool" ist eine Sammlung von gegensätzlichen Geschichten: böse und schrill auf der einen Seite, zärtlich und leise auf der anderen. Und die Moral von den Geschichten? Der Hebel im Hirn steht ständig auf der Kippe. rgendwann macht es "Klick". Und dann ist schluss mit cool.

(ah/André Lorenz. Medien)

Böse, schrill, zärtlich, leise

So treibt Boyles Fantasie wieder gewohnt eigenartige Blüten, eingebettet in szenische Miniaturen, getragen von einem Erzählstil, der zwar distanziert, aber nicht gleichgültig wirkt. Beispielhaft die Story "Meine Witwe", in der ein verstorbener Mann aus der Ferne seine Frau dabei beobachtet, wie sie einen Trickdieb (was sonst?) überwältigt. "Schluss mit cool" ist eine Sammlung von gegensätzlichen Geschichten: böse und schrill auf der einen Seite, zärtlich und leise auf der anderen. Und die Moral von den Geschichten? Der Hebel im Hirn steht ständig auf der Kippe. rgendwann macht es "Klick". Und dann ist schluss mit cool.

(ah/André Lorenz. Medien)

Schließen

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Keinen Gefallen getan hat sich T.C. Boyle mit der Veröffentlichung dieses Erzählbandes, meint Thomas Leuchtenmüller. Enttäuscht registriert der Rezensent mehr als in den früheren Prosabänden ein "geschicktes Verwalten" des erzählerischen Wunderkastens, den Boyle gerne in bewährter Manier mit kleinen Knalleffekten öffnet und skurrile Geschichten, allesamt realistisch vorgetragen, entsteigen lässt. Wiederkehrende Handlungsmodelle und Motive - Umwelt- und Kapitalismuskritik, Medienschelte, Ticks und Laster - stören Leuchtenmüller nicht, wohl aber ihre mal eitle, mal seichte Wiederaufbereitung. Jüngeren Erzählern wie Bret Easton Ellis oder Will Self, die ebenfalls gerne Rundumschläge austeilen , mag Leuchtenmüller ihre Eitelkeit ja nachsehen, nicht aber T.C. Boyle, dem Älteren, der schon viel Besseres vorgelegt hat, wie der Kritiker findet. Allerdings, gesteht Leuchtenmüller, enthält der Band mit seinen 16 Short Stories zumindest drei Geschichten, die unbedingt lesenswert sind und ihn mit allem aussöhnen.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"Boyle packt das zappelnde Leben in einem besonders dramatischen, exemplarischen und allegorischen Moment am ängstlich gesträubten Nackenfell und sperrt es zwischen seine Zeilengitter, wo er mit seinem Opfer lustige Experimente veranstaltet." Stephan Maus, Süddeutsche Zeitung, 17.04.02 "Diese 16 Geschichten üben einen rätselhaften Sog aus. So gesehen, liest sich das Buch wie eine systematische Studie von betörender Genauigkeit." Walter van Rossum, Die Zeit, 15.09.02 "Mit T.C. Boyle ist Franz Kafka in Amerika angekommen, nur realitätssatter und besser konsumierbar." Erich Demmer, Die Presse, 16.03.02 "Virtuos entwirft Boyle Charaktere aus verschiedenen US-Regionen, aus verschiedenen Generationen und sogar Epochen." Basil Wegener, Frankfurter Neue Presse, 07.03.02

Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!

Eine Bewertung schreiben

Eine Bewertung schreiben

Andere Kunden interessierten sich für