»Gedichte sind nicht zum Träumen da, sondern zum Aufwachen.«

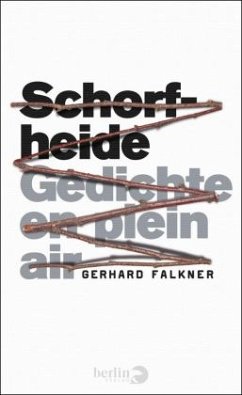

La peinture en plein air, die Malerei im Freien, nimmt sich Gerhard Falkner für seinen »Schorfheide«-Zyklus zum Vorbild, den er nach den beiden für den deutschen Buchpreis nominierten Erfolgsromanen »Apollokalypse« und »Romeo oder Julia« vorlegt - ein brillantes Werk.

»Das Gedicht besitzt den letzten einzigartigen Zugriff auf die Welt, in dem der Zugreifende als Subjekt agiert und durch abgewandelte Sprache animierend in die sich verflüchtigende Welt eingreift«, heißt es in einem jüngst erschienenen Text Falkners. So komme Dichtung im besten Falle noch immer die Aufgabe zu, der Sprache das Sprechen beizubringen. Wie das funktioniert, zeigt der Lyriker und Meister der Zuspitzung nachhaltig mit dem Zyklus »Schorfheide«. Er führt den Leser unter freien Himmel in die urwüchsige Natur vor den Toren Berlins, um Hören und Sehen, das Betrachten, Beachten und Verknüpfen zu reaktivieren. Mit scharfem Blick und Verstand setzt er Zeichen gegen ein »vernützlichtes Denken« und das »Komplexitätsverbot« der Kunst.

La peinture en plein air, die Malerei im Freien, nimmt sich Gerhard Falkner für seinen »Schorfheide«-Zyklus zum Vorbild, den er nach den beiden für den deutschen Buchpreis nominierten Erfolgsromanen »Apollokalypse« und »Romeo oder Julia« vorlegt - ein brillantes Werk.

»Das Gedicht besitzt den letzten einzigartigen Zugriff auf die Welt, in dem der Zugreifende als Subjekt agiert und durch abgewandelte Sprache animierend in die sich verflüchtigende Welt eingreift«, heißt es in einem jüngst erschienenen Text Falkners. So komme Dichtung im besten Falle noch immer die Aufgabe zu, der Sprache das Sprechen beizubringen. Wie das funktioniert, zeigt der Lyriker und Meister der Zuspitzung nachhaltig mit dem Zyklus »Schorfheide«. Er führt den Leser unter freien Himmel in die urwüchsige Natur vor den Toren Berlins, um Hören und Sehen, das Betrachten, Beachten und Verknüpfen zu reaktivieren. Mit scharfem Blick und Verstand setzt er Zeichen gegen ein »vernützlichtes Denken« und das »Komplexitätsverbot« der Kunst.

Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension

Das von André Hatting zu Beginn seiner kurzen und ein wenig ungnädigen Kritik zitierte Gedicht Falkners, hat eine Menge Witz, wenn es aus lyrischem Naturton in puncto "Schorfheide" in prosaische Realität zurückkehrt: "geht fahrplanmäßig der Regionalexpress/ zurück nach Berlin Gesundbrunnen". Aber dem Kritiker ist es nicht neu. Er kennt Falkner gut, so scheint es, hat manche große Geste von ihm nachvollzogen und findet, dass Falkners neue Gedichte die Theorie neben sich her ziehen wie ein Schlachtschiff seine Beiboote. Hatting empfiehlt, das Essayistische einfach zu meiden und Falkners Gedichte "en plein air" bei einem Bierchen zu genießen.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Falkner dichtet, wie einst die Impressionisten malten, und ist sprachlich doch ganz auf der Höhe unserer Gegenwartsdiskurse.« Welt am Sonntag 20190707