Schule des Südens

Die kolonialen Wurzeln der französischen Theorie

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

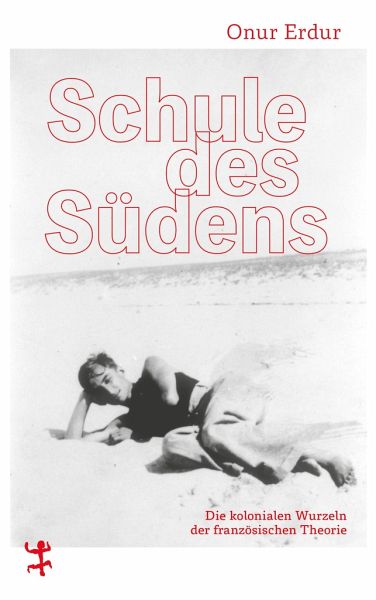

In seiner Ideengeschichte in acht Porträts erschließt Onur Erdur eine neue Geografie des französischen Denkens, das die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts prägte: Die Theorien von Intellektuellen wie Michel Foucault, Jean-François Lyotard und Hélène Cixous wurden maßgeblich in Nordafrika oder in der Auseinandersetzung mit den französischen Kolonien geformt. Erdurs Spurensuche führt ihn nach Algier, wo der junge Soldat Pierre Bourdieu mitten im Algerienkrieg seinen Wehrdienst ableistet; ins Küstendörfchen Sidi Bou Saïd nördlich von Tunis, wo Michel Foucault zwischen Sonnenbaden, ...

In seiner Ideengeschichte in acht Porträts erschließt Onur Erdur eine neue Geografie des französischen Denkens, das die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts prägte: Die Theorien von Intellektuellen wie Michel Foucault, Jean-François Lyotard und Hélène Cixous wurden maßgeblich in Nordafrika oder in der Auseinandersetzung mit den französischen Kolonien geformt. Erdurs Spurensuche führt ihn nach Algier, wo der junge Soldat Pierre Bourdieu mitten im Algerienkrieg seinen Wehrdienst ableistet; ins Küstendörfchen Sidi Bou Saïd nördlich von Tunis, wo Michel Foucault zwischen Sonnenbaden, Strandspaziergängen und ritualisierter Körperkultur zu einer Haltung des philosophischen Hedonismus gelangt; oder nach Casablanca, wo sich Roland Barthes in einer Art Erleuchtung zu einem Romancier fantasiert - und zu Jacques Derrida, Hélène Cixous oder Jacques Rancière, die ihre algerische Herkunft philosophisch reflektieren.

Onur Erdurs kenntnisreiche Perspektive taucht die französisch geprägte Postmoderne ins Licht der Sonne Nordafrikas. Ein halbes Jahrhundert nach der Veröffentlichung der Hauptwerke des Poststrukturalismus blickt Schule des Südens unter das Pflaster der französischen Akademie - darunter glänzt der Strand von Tunis.

Onur Erdurs kenntnisreiche Perspektive taucht die französisch geprägte Postmoderne ins Licht der Sonne Nordafrikas. Ein halbes Jahrhundert nach der Veröffentlichung der Hauptwerke des Poststrukturalismus blickt Schule des Südens unter das Pflaster der französischen Akademie - darunter glänzt der Strand von Tunis.