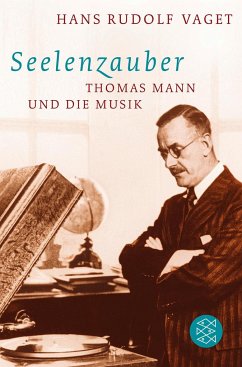

Seelenzauber mit finsteren Konsequenzen

Dieses subtile, gelehrte, temperamentvolle Buch hätte eigentlich „Seelenzauber mit finsteren Konsequenzen“ heissen müssen, und ein Untertitel wie „Der Nexus von Musik und Politik bei Thomas Mann“ hätte den Leser gewarnt, dass es hier nicht um Thomas Manns

Lieblingsmusik geht, sondern um die Aufhellung des dunkelsten Kapitels in der deutschen Geschichte,…mehrSeelenzauber mit finsteren Konsequenzen

Dieses subtile, gelehrte, temperamentvolle Buch hätte eigentlich „Seelenzauber mit finsteren Konsequenzen“ heissen müssen, und ein Untertitel wie „Der Nexus von Musik und Politik bei Thomas Mann“ hätte den Leser gewarnt, dass es hier nicht um Thomas Manns Lieblingsmusik geht, sondern um die Aufhellung des dunkelsten Kapitels in der deutschen Geschichte, in der der Seelenzauber guter Musik böse Politik „ermöglicht und begünstigt“ hat. Die 15 Kapitel handeln von: Thomas Manns Begegnung mit Opern und Kunstliedern; Einfluss von Wagners „Ring“ auf die Architektur der „Buddenbrooks“; Thomas Manns kritische Haltung zu Furtwängler; Bruno Walter, der ein seltener Duz-Freund und der wichtigste musikalische Mentor Thomas Manns war, bevor Theodor Adorno der „wirkliche Geheime Rat“ für die Musikpassagen im „Doktor Faustus“ wurde. Kakophonien werden laut im dritten Teil des Buches. Unter der Überschrift „Wehvolles Erbe, dem ich verfallen“ geht es um die zwiespältige Haltung Thomas Manns zu Bayreuth und um seinen für „die stehengebliebene Wagnerei“ skandalösen Aufsatz „Leiden und Grösse Richard Wagners“ von 1933. Der darauf folgende Protest des Münchner Musik-Establishments um Knappertsbusch, Richard Strauss und Pfitzner veranlasste Thomas Mann, nach einer Vortragsreise nicht wieder nach Deutschland zurückzukehren.

Die Verknüpfung von Thomas Mann individuellem Geschick mit dem Schicksal Deutschlands seit 1933 wird in dem Roman „Doktor Faustus“ zum Zentralthema gemacht – allerdings nicht in dem allegorischen Sinne, wonach ein unschuldiges Deutschland sich dummerweise auf einen Vertrag mit dem Teufel, Hitler, einlässt und dafür bestraft wird, während gute Deutsche wie Thomas Mann es immer schon gewusst und vom Exil aus vor den katastrophalen Folgen gewarnt hätten. Emphatisch wendet sich Vaget dagegen, wenn Leverkühns Teufelverschreibung nicht historisch ernst genommen, sondern, wie bei dem Musikkritiker Joachim Kaiser, höchstens als eine poetisch „plausible Metapher für den scheiternden Genius unseres Volkes“ gesehen und im nachhinein mit allerlei ökonomischen und soziologischen Faktoren der Zeit erklärt und entschuldigt wird.

Vagets These lautet, dass der nationalsozialistische Imperialismus schon angelegt war in der als selbstverständlich angenommenen Vorrangstellung der deutschen Musik spätestens seit Beethoven und Schubert, über Brahms zum Kulminationspunkt Wagner, und, nach Schönbergs Voraussage, sogar „für die nächsten 100 Jahre“. Besonders der weltweite Triumph Wagners galt als Ausdruck einer kulturellen Hegemonie, die durch Hitler in einen Anspruch auf Weltherrschaft umfunktioniert und verhunzt wurde.

Diese mentalitätsgeschichtliche Deutung besagt, dass die Musik als „Seelen- und Geistesvefassung“ eine ganz konkrete Nazi-Barbarei, die „finstere Konsequenz“, nicht nur „antizipiert“, sondern sogar „legitimiert“ hat. Zur tiefen persönlichen Ironie gehört es, wenn Thomas Mann keineswegs verschweigt, dass auch er im Banne Wagners stand und in dessen Namen in den „Betrachtungen eines Unpolitischen“ für den gerechten, notwendigen Krieg Deutschland gegen den feindlichen Rest der Welt argumentiert hatte.

Als Bonus gibt es mehrere gekonnten Wendungen. Zum Beispiel:

Wenn Thomas Mann auf Druck von Katia und Erika die Lobpreisung Adornos für dessen Assistenz bei den musikalischen Passagen im Faustus um 120 Zeilen kürzt, dann kommentiert Vaget, dies sei „ein melancholisches Beispiel mehr für die Opferung der Wahrheit auf dem Altar des Familienfriedens.“ An anderer Stelle wird Thomas Manns Art zu philosophieren mit Felix Krulls Tennisspiel verglichen, in dem dieser sich bemühte, mit „Entschlossenheit [...] auf augenverblendende Weise meinen Mann zu stehen in einem Spiel, das ich zwar angeschaut und in mich genommen, in Wirklichkeit aber nie geübt hatte.“