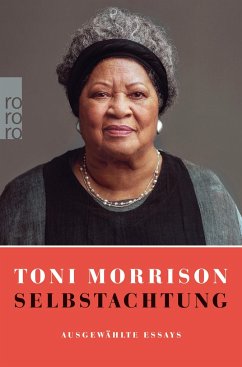

«Selbstachtung» ist das Vermächtnis der Nobelpreisträgerin. Rassismus, Gewalt gegen Schwarze, Diskriminierung von Afroamerikaner:innen sind die Lebensthemen der großen amerikanischen Schriftstellerin. Dieser Band versammelt Essays, Reden und Vorträge aus einem halben Jahrhundert.

Toni Morrison befasst sich mit umstrittenen gesellschaftlichen Fragen, die zeitlebens ihre Themen gewesen sind: dem Alltagsrassismus in Amerika, der Assimilation des Fremden, dem Erbe des Sklaventums, der Gewalt gegen Schwarze, den Menschenrechten. Sie denkt über die Kunst, die Möglichkeiten der literarischen Phantasie, die Kraft der Sprache, die afroamerikanische Präsenz in der US-Literatur und in der Gesellschaft nach. Es geht um Achtung und Selbstachtung, um Leerstellen in der Geschichte und jahrzehntelang tradierte Vorurteile. Eine umfassende Bestandsaufnahme - manche Beobachtungen wiederholen sich in ihren Reden und Vorträgen im Lauf der Jahrzehnte, es sind die alten Fragen in einem neuen Kontext. Gibt es gesellschaftlichen Fortschritt? Gibt es Hoffnung?

Die Eleganz ihres Denkens, die klare Schönheit ihrer Sprache und, vor allem, ihre aufrechte moralische Haltung waren ihre herausragenden Kennzeichen und maßgeblich dafür, dass Toni Morrison 1993 mit dem Nobelpreis für Literatur geehrt wurde. Diese Texte sind eine Positionsbestimmung von brennender Aktualität und ein leidenschaftlicher Aufruf, sich gegen Unterdrückung zu wehren.

Toni Morrison befasst sich mit umstrittenen gesellschaftlichen Fragen, die zeitlebens ihre Themen gewesen sind: dem Alltagsrassismus in Amerika, der Assimilation des Fremden, dem Erbe des Sklaventums, der Gewalt gegen Schwarze, den Menschenrechten. Sie denkt über die Kunst, die Möglichkeiten der literarischen Phantasie, die Kraft der Sprache, die afroamerikanische Präsenz in der US-Literatur und in der Gesellschaft nach. Es geht um Achtung und Selbstachtung, um Leerstellen in der Geschichte und jahrzehntelang tradierte Vorurteile. Eine umfassende Bestandsaufnahme - manche Beobachtungen wiederholen sich in ihren Reden und Vorträgen im Lauf der Jahrzehnte, es sind die alten Fragen in einem neuen Kontext. Gibt es gesellschaftlichen Fortschritt? Gibt es Hoffnung?

Die Eleganz ihres Denkens, die klare Schönheit ihrer Sprache und, vor allem, ihre aufrechte moralische Haltung waren ihre herausragenden Kennzeichen und maßgeblich dafür, dass Toni Morrison 1993 mit dem Nobelpreis für Literatur geehrt wurde. Diese Texte sind eine Positionsbestimmung von brennender Aktualität und ein leidenschaftlicher Aufruf, sich gegen Unterdrückung zu wehren.

Der Gewinn der Lektüre liegt in Morrisons Vermögen, für tradierte Formen des Alltagsrassismus wie für rassistische Sprachbilder in der Literatur zu sensibilisieren. Angela Gutzeit SWR 2 "Lesenswert" 20201012

Die Schriftstellerin Toni Morrison zielte in der Kunst so hoch es ging. Der Essayband "Selbstachtung" versammelt jetzt ihr intellektuelles Vermächtnis

Toni Morrison schrieb für die Zukunft. Dachte für die Zukunft. Glaubte, jedenfalls manchmal, an die Möglichkeiten der Zukunft im Sinne von: dass Generationen heranwachsen, deren moralische Standards höher sein sollen als die im aktuellen Angebot, und dass sie eine Welt erschaffen können, in der sich die Menschen als barmherzig erweisen, als jene einzigen "zu moralischem Handeln befähigten Lebewesen in dieser Galaxie", die wir sind.

Doch sie wusste auch, das würde nicht von selbst geschehen. Wusste, wie mächtig die Mächte waren, die es zu verhindern suchten. Wusste, wie gefährdet diese Zukunft ist, gefährdet nicht nur von ihren offensichtlichen Gegnern, sondern auch vom Streben nach Glück, wie es die amerikanische Verfassung verspricht. Dieses Glück, so rief sie den Absolventen des Sarah Lawrence College zu, sei "Schnee von gestern", als Konzept korrumpiert und "sein Vokabular einfach furchterregend: Geld, Besitz, Protektion, Macht, Geschwindigkeit und dergleichen mehr". Toni Morrison erwartete, dass sich die jungen Leute für etwas anderes interessierten als für dieses Glück, das vermutlich noch nicht einmal hält, was es verspricht. Und regte sie an - zu träumen. Nicht verschlafen und nicht in der Art von "wenn ich König wär". Sie meinte vielmehr eine hellwache Tätigkeit, ein "engagiertes, zielgerichtetes visionäres Denken", in dem es möglich würde, einem Anderen, einem Fremden nahezukommen, sein Universum zu durchmessen und zu erkunden.

"Träumt die Welt so, wie sie sein sollte", sagte sie, und sie meinte damit unter anderem die Förderung von Bildung als Befreiung statt als Zurichtung des Geistes. Meinte den Verstand, der, wie sie anderswo formulierte, nach Erkenntnis lechze und "verwahrlose", wenn er nicht damit beschäftigt sei, "etwas zu ergründen". Träumen als lebendige, intensive Arbeit. Sie meinte natürlich auch das Erbe von Martin Luther King: einen Traum, der dem Denken und den Entscheidungen, zu denen es führt, vorausgeht und die Möglichkeit einer Welt ohne Rassismus, ohne Armut, ohne Kriege vorstellbar macht. Was sie sah, wenn sie um sich blickte, war das Gegenteil: Drogenmissbrauch, Bedürftigkeit, Ungleichheit, den "Vorrang im Welthandel von Waffen, Gold und Kokain vor Getreide, Medizin und Technologie".

Toni Morrison hielt diese Rede, mit der sie so eindringlich an die frisch Graduierten appellierte, die sie bald in Führungspositionen sah, im Jahr 1988. Sie hätte sie jährlich für Jahrzehnte fast auf dieselbe Weise wiederholen können, was zweierlei beweist: die unveränderte Aktualität der Gedanken dieser alles überragenden Figur der literarischen und kritisch-intellektuellen Welt der vergangenen fünfzig Jahre und die Beharrungskraft der Verhältnisse.

Doch hätte sie in diesem Sommer des Jahres 2020 vor Absolventen einer amerikanischen Eliteuniversität immer noch so gesprochen? Behauptet, "Feinde, Ethnien und Nationen können zusammenleben"? Hätte sie dann immer noch diese Hoffnung hochgehalten, weil sie ihnen ein anderes mentales Rüstzeug zugetraut hätte als jenes, das die Grundausstattung in der akademischen Welt stellte, vor der sie 1976 zur 200-Jahr-Feier der amerikanischen Revolution sprach? Dort nämlich konstatierte sie eine "tragische Unfähigkeit zur Empathie", ein "intellektuelles Versagen und eines der Phantasie" vor der Aufgabe, sich in einen anderen Menschen, einen Menschen anderer Hautfarbe und anderer Einkommensverhältnisse, hineinzuversetzen.

Es sind erstaunliche dreiundvierzig essayistische Texte, die unter dem Titel "Selbstachtung" versammelt sind. Im Original kam die umfangreiche Ausgabe im Frühjahr des vergangenen Jahres heraus, wenige Monate vor Toni Morrisons Tod. Vor allem handelt es sich um ihre Reden, gehalten zwischen 1976 und 2013 überall im Land, in der Bronx und in Ann Harbor, in Portland, in Princeton und Cornell, und jenseits seiner Grenzen: In Oxford, Stockholm und am Louvre in Paris, bei Preisverleihungen oder aus Anlass von sonstigen Feierlichkeiten, vor Studierenden oder Kollegen oder einfach der interessierten Öffentlichkeit.

Dazwischen gestreut sind Aufzeichnungen aus dem privaten Archiv der Schriftstellerin zu ihren Romanen "Sula", "Menschenkind" und "Jazz". Und drei große Traueransprachen. Für die Toten des 11. September 2001. Für Martin Luther King. Für James Baldwin. Sie stehen am Anfang jeder der drei Abteilungen des Buchs, sie setzen den Ton, und sie bleiben durch die folgenden Texte der Basso continuo, immer präsent als Grundfeste des Denkens wie des Fühlens von Toni Morrison. Denn auch wenn hier und da Hoffnung aufscheint, die Welt könne und werde einmal eine bessere sein, spricht sie vor allem von Verletzungen, von Ausgrenzungen, von Brutalität und Mitleidlosigkeit. Und immer wieder von der Literatur, ihrer Kunst, die sie gerettet hat und in der sie lebte. Sie glaubte an diese Kunst, an ihre Heilkräfte wie an ihre Gefährlichkeit für alle, die sie zu kontrollieren versuchen. "Die Wahrheit macht Ärger", schreibt sie gleich zu Beginn, und kein Diktator sei dumm genug, das nicht zu wissen.

Toni Morrison war eine gefragte Rednerin, nicht erst seit dem Nobelpreis 1993. Es ärgerte sie, dass sie immer wieder gefragt wurde zu sprechen, wenn es zu gewalttätigen rassistischen Zwischenfällen gekommen war: "Ich fand schon immer, um das Problem Rassismus sollten sich diejenigen kümmern, die auf Ehrenplätzen an seiner Quelle sitzen." Ebenso verärgerte sie die Haltung, das Studium afroamerikanischer Literatur diene der Toleranz und guten Nachbarschaft, als sei afroamerikanische Kunst der "Balsam für vom Rassismus geschlagene Wunden" oder auch eine Erklärung der Pathologie, sich selbst als Problem zu sehen.

"Wenn ich versuche, die Beziehung zwischen ,Rasse' und Kultur zu verstehen", schreibt sie bereits 1988 in einem Essay über "die afroamerikanische Präsenz in der amerikanischen Literatur", "könnte ich mir die Haare raufen. Ich fand schon immer, dass dieselben Leute, die eine Rassenhierarchie erfunden haben, als sie ihnen nützlich war, nicht diejenigen sein sollten, die dieses Konzept jetzt, da es ihnen nicht mehr zweckdienlich erscheint, wegerklären. Aber es gibt eine Kultur, und die Konzepte von ,Geschlecht' und ,Rasse' durchdringen sie und sind von ihr durchdrungen."

"Akademisches Geflüster" nennt Morrison diese Art der Denkfaulheit, und sie wollte sich keinesfalls daran beteiligen. Sie wollte nicht in die Falle tappen, ihr Existenzrecht immer wieder zu verteidigen. Sie wollte tun, was die Aufgabe von Künstlern ist: am eigenen Werk arbeiten. Ihr Ziel war es, in einer "bereits rassisch geprägten Sprache eine nichtrassistische, aber rassenspezifische Literatur" zu schaffen und damit ihre Leser in die Auseinandersetzung mit einer rassistischen Hierarchie, auf deren Behauptung die Ordnung der Welt beruht, zu zwingen.

Toni Morrison zielte in ihrer Kunst so hoch es irgend ging. Sie wusste, nicht nur als Frau, auch als Schriftstellerin war sie "rassisch definiert". Und sie beharrte auf ihrer Freiheit, zu schreiben, als gäbe es bereits eine Welt, in der das anders wäre. In einer Sprache, die nicht rassisch gebeugt wäre. Einer Syntax jenseits der "Zwangsjacke", "in die eine rassifizierte Gesellschaft uns zwängen kann", kurz: "Von und in einer Welt zu schreiben, die rassischer Dominanz verpflichtet ist, ohne die linguistischen Strategien anzuwenden, die diese Dominanz stützen." Ist es ein Wunder, dass die Autorin RO Kwon nach der Lektüre "Hallelujah" rief?

Zu nahezu allen Fragen, mit denen wir uns heute herumschlagen, hat Toni Morrison etwas zu sagen gehabt. Globalisierung, Migrationen, Kapitalismus, Faschismus, Feminismus, Sklaverei, Rassismus, Heimat, zum Erbe von Blackfacing und zu den Minstrel Shows, der Kanonbildung, den Denkmälern und auch der Frage, ob ethnische Zugehörigkeit Teil der Berichterstattung über ein Verbrechen sein sollte. Sie wusste, dass die "Schaffung eines Kanons die Schaffung eines Imperiums" ist: "Seine Verteidigung ist Landesverteidigung." Fragen der vermeintlichen Universalität ästhetischer Grundsätze oder der Sprache würden im Kulturkampf ausgetragen, in dem es keine Interessen ohne Eigennutz gebe. Nicht nur auf dem Feld der Literatur hat sie diesen Kampf immer wieder angefacht, schon früh (in dem Band "Im Dunkeln spielen") und immer wieder durch genaues Lesen, sei es von Mark Twain oder William Faulkner oder auch von "Beowulf", den griechischen Tragödien und Gertrude Stein oder J.M. Coetzee. Sie war "der Sprache auf der Spur", so nannte sie das einmal, sowohl im Werk der Autoren, mit denen sie sich befasste, als auch im eigenen Schaffensprozess des Schreibens.

Es gibt eine genealogische Erinnerung, ein Ahnengedächtnis, dem das Wissen von Fakten auf die Sprünge helfen kann. Toni Morrison nennt es eine "Art literarische Archäologie", mittels derer sie sich Zugang zum Innenleben ihrer Figuren verschafft. Sie war der Überzeugung, dass die Vorstellungskraft an die Erinnerung gebunden bleibt. Und sie glaubte an die Macht der Sprache und daran, dass Erzählungen das Wissen am effektivsten ordnen können. Die Art, wie sie spricht und schreibt, wie sie erzählt, ist gesättigt mit Wissen, denn sie ist eine ungeheuer fleißige Leserin. Und sie ist gesättigt mit Erinnerungen, nicht unbedingt den eigenen, doch solchen, die sie in die Lücken einfügt, die zum Beispiel in den Sklavenerzählungen immer ausgespart werden und mit Floskeln wie "darüber den Mantel des Schweigens" weggedrückt werden. Diese Verbindung ihres Denkens und ihrer Sprache mit der Überlieferung und also der Erinnerung anderer gibt ihr den besonderen eigenen Klang, die Tiefe, die Melodie der Geschichte sozusagen (was der Übersetzung nicht immer gelingt). Das gilt für ihr essayistisches ebenso wie für ihr literarisches Schreiben.

Die Geschichte der Schwarzen in Amerika durch Phantasie und Vorstellungskraft in etwas Großes zu verwandeln, sie sichtbar zu machen und aus dem Dunkel zu befreien, darum ging es ihr in ihren Romanen. In ihren Reden spricht sie von den Prinzipien ihrer unwiderruflich Schwarzen Literatur. Dieses Buch ist ihr Vermächtnis. Es ist auch der Beweis, dass es möglich ist, sich die Welt vorzustellen, wie Toni Morrison sie sich erträumte.

VERENA LUEKEN

Toni Morrison, "Selbstachtung. Ausgewählte Essays". Aus dem Englischen von Thomas Piltz, Nikolaus Stingl, Dirk van Gunsteren, Christa Schuenke, Christiane Buchner und Christine Richter-Nilsson. Rowohlt, 544 Seiten, 24 Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Rezensentin Angela Schader vermisst Toni Morrison. Gern hätte sie gewusst, was die amerikanische Schriftstellerin heute zu Black Lives Matter zu sagen hätte. Und gern hätte sie mit ihr auch einige Essays aus dem vorliegenden Band diskutiert, die ihr überhaupt nicht einleuchten, etwa über afrikanische Literatur. Dagegen stehen all die klugen Gedanken und Einsichten: Bewegend findet Schader Morrisons Abschiedsrede am Grab von James Baldwin, aufregend die Ausführungen zum eigenen Schreiben. Und wenn die Autorin bemerkt, dass sich amerikanische Schüler mehr über explizite Sexualität in "Menschenkind" als über die Sklaverei aufregen, dann kann die Rezensentin über diesen ernüchternden Befund nur bekümmert seufzen.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH