Nicht lieferbar

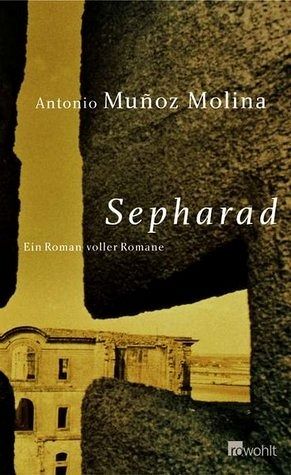

Sepharad

Ein Roman voller Romane

Übersetzung: Zurbrüggen, Willi

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Munoz Molinas Opus Magnum: Ein großer Roman über Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert.

"Sepharad" ist der hebräische Name für Spanien, das westliche Ende der bekannten alttestamentarischen Welt, Fluchtpunkt für zahlreiche Juden nach der Vertreibung aus dem Heiligen Land. 1492 wurden die Sephardim durch den katholischen Traditionalismus wiederum aus Spanien vertrieben; erst im vergangenen Jahrhundert kehrten viele aus allen Teilen Europas zurück, auf der Flucht vor Hitler oder Stalin. Nach dem Motto, "Wo immer ein Mensch hingeht, trägt er seinen Roman mit sich", spinnt Munoz Molina in "Sepharad" solche Lebenslinien aus.