Nicht lieferbar

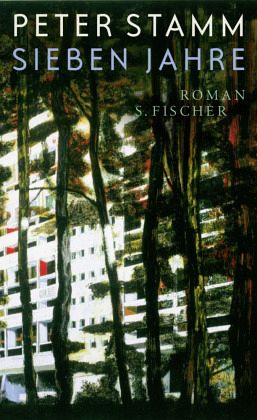

Sieben Jahre

Roman

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Sonja ist schön und intelligent und lebt mit Alex. Eine vorbildliche Ehe, er müsste glücklich sein. Aber wann ist die Liebe schon einfach? Und wie funktioniert das Glück? Iwona wäre neben Sonja fast unsichtbar, sie ist spröde und grau. Aber Alex fühlt sich lebendig bei ihr und weiß nicht, warum. Sie liebt ihn. Er trifft sie immer wieder, und als sie von ihm schwanger wird und das Kind kriegt, das Sonja sich wünscht, setzt er alles aufs Spiel. Peter Stamm erzählt so lakonisch und leidenschaftlich wie kein anderer von widerstreitenden Gefühlen und der Sehnsucht nach dem Leben. Sieben ...

Sonja ist schön und intelligent und lebt mit Alex. Eine vorbildliche Ehe, er müsste glücklich sein. Aber wann ist die Liebe schon einfach? Und wie funktioniert das Glück? Iwona wäre neben Sonja fast unsichtbar, sie ist spröde und grau. Aber Alex fühlt sich lebendig bei ihr und weiß nicht, warum. Sie liebt ihn. Er trifft sie immer wieder, und als sie von ihm schwanger wird und das Kind kriegt, das Sonja sich wünscht, setzt er alles aufs Spiel.

Peter Stamm erzählt so lakonisch und leidenschaftlich wie kein anderer von widerstreitenden Gefühlen und der Sehnsucht nach dem Leben. Sieben Jahre ist ein großer Roman über die Zumutung des Glücks, geliebt zu werden.

Peter Stamm erzählt so lakonisch und leidenschaftlich wie kein anderer von widerstreitenden Gefühlen und der Sehnsucht nach dem Leben. Sieben Jahre ist ein großer Roman über die Zumutung des Glücks, geliebt zu werden.