In die poetische Welt von Mario Wirz kann jeder eintreten und sich faszinieren lassen durch die Energie von Metaphern und Sprachkaskaden. Das Geheimnis seiner Gedichte aber liegt in der Authentizität des Empfindens, die durch den denkbar höchsten Preis erkauft ist. Unter dem Damoklesschwert existentieller Bedrohung wird das Schreiben Heilmittel und Droge zugleich. Augenblicke von Sehnsucht und Schmerz, Rausch und Ernüchterung verwandeln sich in ein sinnliches, intensives Bekenntnis zum Leben, das angenommen wird zu jedem Preis, den es fordert."Bevor ich Mario Wirz kennenlernte, stieß ich auf einige dieser Gedichte aus dem Fegefeuer, aus dem so selten einer zurückkehrt. Wie er es bestand und in Dichtung verwandelte, ... stellt ihn in eine Reihe mit großen Dichtern, die ihrer Krankheit gewachsen waren und sie, auf dem Papier, besiegten: Yvan Goll und Edith Södergran." Richard Pietraß"Laß Dir nur sagen, daß ich Deine Texte wundervoll und großartig fand. Es ist, glaube ich, sehr lange her, seit ich dies das letzte Mal gedacht habe beim Lesen in einem neuen Gedichtband." Wolfgang Hilbig zu "Ich rufe die Wölfe"

Perlenfischer: Mario Wirz wünscht seinen Gedichten sieben Leben

"Sieben Leben hat die Woche" - dieser Titel von Mario Wirz' Gedichtbuch ist nicht bloß poetisch, sondern durchaus existentiell gemeint. Er meint weniger die Fülle als die Bedrohung der Existenz. Er meint das Leben auf Abruf, das die von Aids Bedrohten, die Erkrankten führen. In einem Gedicht von 1986 unterscheidet der Autor ein Vor- und ein Nachher: jene Zeit, da man noch die "Keuschheit der Kälte" besaß und unverwundbar schien. Und die gegenwärtige Zeit in der Hölle. Rimbauds einzigartige "Saison en enfer" ist gewissermaßen zur Situation einer ganzen Szene geworden: "In unseren Höllen sind wir jetzt Narren / süchtig nach der Krankheit."

Gottfried Benn empfahl den Lyrikern, ihr Material kalt zu halten. Man begreift, daß Mario Wirz diesem Ratschlag nicht folgen konnte. Seine Gedichtauswahl aus zwei Jahrzehnten, ergänzt durch eine Menge neuer Texte, macht einen zwiespältigen Eindruck. Wirz schwankt zwischen üppigen Sentimentalitäten und nüchternen, illusionslosen Bekundungen. Der Leser wird vor allem in den frühen Texten mit Schlagermotiven traktiert. Wenn ein Mädchen am Fenster steht, dann klingt alles Folgende wie: Ein Schiff wird kommen. Und wenn sich das lyrische Ich müde gibt vom "Laufen hinter abgefahrenen Zügen", möchte man mit Rühmkorf abwinken: "Abgefahrne Züge / Kenn' wer zur Genüge."

Aber mit dem Abwinken täten wir Mario Wirz unrecht. Je weiter wir beim Lesen fortschreiten, um so öfter stößt man auf Gedichte, in denen Wirz einen eigenen Ton findet. Da wirft das Ich seinen "Opferblick" ab und wartet, "daß jemand mir mein Leben noch einmal erzählt". Aber natürlich kann das nur der Autor selbst. Er versucht es, indem er sich möglichst vielen einzelnen mitteilt. Daher die vielen Widmungen, rekordverdächtige achtundsiebzig Stück. An Rosa von Praunheim richtet Wirz sein "Gebet der Nächtlichen". Darin spukt noch so etwas wie das Auserwähltheitsgefühl eines Poète maudit. Aber das Böse hat sich heute verbraucht, ästhetisch wie existentiell. Bleibt der Protest gegen das Sterben: "In diesen Träumen gebe ich den Löffel nicht ab, / bedrohe alle mit Unersättlichkeit."

Aus diesem starken Impuls nimmt Mario Wirz seine Hoffnung, daß die Woche sieben Leben hat - und daß sein Leben weitergeht und poetisch sein wird. Der Autor, der sich inzwischen den Fünfzig nähert, sieht sich als Fischer, dem die Auster ihre Perle schenkt - also als Dichter wie Gottfried Benn, dem die Perlenmetapher so wichtig war.

HARALD HARTUNG

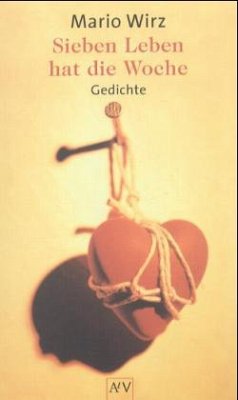

Mario Wirz: "Sieben Leben hat die Woche". Gedichte 1981 - 2002. Aufbau Taschenbuch Verlag, Berlin 2003. 208 S., br., 7,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Weniger mit "poetischer" Dichte hat der Titel "Sieben Leben hat die Woche" zu tun, als mit bloßer "Existenz", meint Rezensent Harald Hartung. Denn bei Mario Wirz gehe es um das "Leben auf Abruf", das der Aids-Erkrankte führt. Zunächst erscheint dem Rezensenten der Band "zwiespältig", da die Texte zwischen "üppigen Sentimentalitäten", die wie "Schlagermotive" wirken, und "nüchternen, illusionslosen Bekundungen" schwanken. Das liege vor allem daran, dass sich diese Gedichtauswahl über zwei Jahrzehnte erstrecke. Und so findet Hartung es letztlich schön zu beobachten, wie Wirz allmählich den "Opferblick" ablegt und immer stärker zu seinem "eigenen Ton" findet.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»...rührend komisch, manchmal grotesk und immer sympathisch...« tip Berlin 20100306