Nicht lieferbar

Sieben Versuche zu lieben (Mängelexemplar)

Familiengeschichten

Mitarbeit: Malchow, Helge

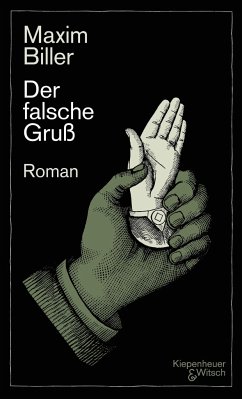

Die gesammelten Familiengeschichten des großen Erzählers Maxim Biller.Was hat das Heute mit dem Gestern zu tun? Warum wollen wir oft nichts von unserer Vergangenheit wissen, ohne die wir gar nicht die wären, die wir sind? Und wer waren unsere Eltern und Großeltern wirklich? Wer Maxim Billers Bücher kennt und liebt, weiß, dass ihm diese Fragen besonders wichtig sind, sie bilden den poetischen und auch sehr menschlichen Kern seiner Literatur. Dabei begegnen uns in seinem Werk bestimmte Figuren und Orte immer wieder in neuen, überraschenden Variationen: Gebrochene Väter, traurige Mütter ...

Die gesammelten Familiengeschichten des großen Erzählers Maxim Biller.

Was hat das Heute mit dem Gestern zu tun? Warum wollen wir oft nichts von unserer Vergangenheit wissen, ohne die wir gar nicht die wären, die wir sind? Und wer waren unsere Eltern und Großeltern wirklich? Wer Maxim Billers Bücher kennt und liebt, weiß, dass ihm diese Fragen besonders wichtig sind, sie bilden den poetischen und auch sehr menschlichen Kern seiner Literatur. Dabei begegnen uns in seinem Werk bestimmte Figuren und Orte immer wieder in neuen, überraschenden Variationen: Gebrochene Väter, traurige Mütter und stolze Söhne genauso wie Stalins düsteres Moskau, das wilde Prag von 1968, das flirrende Berlin der Nachwendezeit, das stille, melancholische Hamburg und natürlich auch Tel Aviv, die weiße Stadt am Meer, in der man als Jude wenigstens manchmal vergessen kann, wie blutig die Geschichte des vergangenen Jahrhunderts war, ohne ihr ganz entkommen zu können. Sogar noch weniger als seiner fröhlichen, lauten, traumatisierten, komplizierten Verwandtschaft. Dieser Band versammelt das erste Mal die besten Familiengeschichten des großen Erzählers Maxim Biller: eine Lektüre, die süchtig macht.

Mit einem Nachwort von Helge Malchow

Was hat das Heute mit dem Gestern zu tun? Warum wollen wir oft nichts von unserer Vergangenheit wissen, ohne die wir gar nicht die wären, die wir sind? Und wer waren unsere Eltern und Großeltern wirklich? Wer Maxim Billers Bücher kennt und liebt, weiß, dass ihm diese Fragen besonders wichtig sind, sie bilden den poetischen und auch sehr menschlichen Kern seiner Literatur. Dabei begegnen uns in seinem Werk bestimmte Figuren und Orte immer wieder in neuen, überraschenden Variationen: Gebrochene Väter, traurige Mütter und stolze Söhne genauso wie Stalins düsteres Moskau, das wilde Prag von 1968, das flirrende Berlin der Nachwendezeit, das stille, melancholische Hamburg und natürlich auch Tel Aviv, die weiße Stadt am Meer, in der man als Jude wenigstens manchmal vergessen kann, wie blutig die Geschichte des vergangenen Jahrhunderts war, ohne ihr ganz entkommen zu können. Sogar noch weniger als seiner fröhlichen, lauten, traumatisierten, komplizierten Verwandtschaft. Dieser Band versammelt das erste Mal die besten Familiengeschichten des großen Erzählers Maxim Biller: eine Lektüre, die süchtig macht.

Mit einem Nachwort von Helge Malchow