»Sei positiv! Optimisten leben länger! Der Erfolg ist in dir!« Seit Jahrzehnten künden Ratgeber und Motivationstrainer von der grenzenlosen Macht positiven Denkens. Glück, Gesundheit, Reichtum und beruflicher Erfolg - so die Botschaft - sind für jeden jederzeit erreichbar, eine lückenlos positive Grundhaltung vorausgesetzt. Selbst schuld, wer da noch Sorgen hat oder gar die Ursachen seiner Probleme in der Realität vermutet. Arbeitslose erfahren, einzig der Ton ihrer Bewerbung entscheide über deren Erfolg. Selbst Krebskranke werden heute gewarnt, eine »negative Haltung« könne ihre Heilung gefährden.Wie konnte aus dem harmlosen Lob einer optimistischen Lebenseinstellung eine kulturelle Glaubenswahrheit mit zunehmend zwanghaften Zügen werden? Mit kritischer Intelligenz und beißendem Spott nimmt Ehrenreich eine blühende Bewusstseinsindustrie unter die Lupe, die mit »Positive Thinking« inzwischen Milliarden verdient. Trotz fehlender wissenschaftlicher Evidenz haben »positive Psychologie« und Glücksforschung inzwischen sogar die Universitäten erobert. Doch nirgendwo ist das Ausblenden der Realität stärker verbreitet als in der Wirtschaft: Die Weigerung, negative Entwicklungen überhaupt ins Auge zu fassen, hat - so Ehrenreich - wesentlich zum jüngsten Crash beigetragen.Eine »erfrischend aggressive und glänzend intelligente Attacke auf das Nonsense-Monster mit den tausend Armen« (Daily Mail), zugleich ein überfälliges Plädoyer für eine Rückkehr zu Realismus und gesundem Menschenverstand.

Warum uns das gute Leben als Lesestoff erfreut

Es fällt auf, wie viele markante Sachbücher diesmal ihren Stoff persönlich nehmen. Fragen der persönlichen Lebensführung haben aus der Ratgeberecke herausgefunden und sind im Premiumsegment des Buchhandels gelandet. Hier ist man erkennbar bemüht, sich von der Scharlatanerie der Psychotips abzugrenzen. Philosophen, Kliniker und seriöse Journalisten nehmen sich der Materie an. Das erzählerische, wissenschaftlich informierte Genre überwiegt. Was ein gutes Leben ausmachen könnte, erfährt man am direktesten in den Büchern, die erzählen, was dem guten Leben entgegensteht. Erstaunlich viele von diesen Büchern widmen sich dem Kollaps der Psyche, wie er sich in der Depression ausdrückt.

Die Depression ist in doppelter Hinsicht eine Zeitkrankheit: als Pest unserer Tage gehört sie zu den häufigsten Leiden; zugleich ist sie eine verzerrte Zeitwahrnehmung: Der depressive Mensch sucht vergeblich, seine Vergangenheit zu erledigen, ohne dass es ihm gelänge, für die Zukunft einen Horizont zu spannen. Eine Art "Werdenshemmung" (Victor Emil Gebsattel) lässt die Biographie auf der Stelle treten, auf unerträgliche Art präsentisch sein. Etwas stimmt nicht mit der Zeitgenossenschaft, wenn sie sich in Gleichzeitigkeit erschöpft. Darauf macht der Philosoph Giorgio Agamben in seinem höchst disparaten Buch "Nacktheiten" (S. Fischer Verlag) aufmerksam: "Der Gegenwart zeitgenössisch, ihr wahrhaft zugehörig ist derjenige, der weder vollkommen in ihr aufgeht noch sich ihren Erfordernissen anzupassen versucht. Insofern ist er unzeitgemäß; aber ebendiese Abweichung, dieser Anachronismus erlauben es ihm, seine Zeit wahrzunehmen und zu erfassen."

Der Auftrieb einer passionierten Seelenliteratur ist offenkundig mehr als das saisonale Echo des vor einem Jahr verstorbenen, schwer depressiven Torwarts Robert Enke. Die eindringlichste biographische Skizze Enkes legt die frühere DDR-Leistungssportlerin und Schriftstellerin Ines Geipel in ihrem Buch "Seelenriss. Depression und Leistungsdruck" vor (Klett-Cotta). Sie entziffert in diesem vielschichtigen Depressionsreport das Muster einer vollständigen Selbstregulierung, während der sich der um Haltung bemühte Mensch auf unheimliche Weise abhandenkommt.

Mit dem nach zwanzig Jahren jetzt wieder aufgelegten Bericht "Sturz in die Nacht. Geschichte einer Depression" (Ullstein) hat der Schriftsteller William Styron dem Grauen dieser Krankheit ein Denkmal gesetzt und seine persönlichen Abwehrstrategien vorgestellt. Jenseits der klinischen Routine, mit der man von der Depression als einer chemischen Funktionsstörung spricht, hält Styron am Unfassbaren, am metaphysischen Aufruhr dieser Geisteskrankheit fest, die sich hinter einem Begriffsschwindel versteckt: "Melancholie wäre noch immer das bei weitem passendere und bezeichnendere Wort für die besonders schwarzen Spielarten der Störung, doch wurde es von einem Substantiv entthront, das sich viel nüchterner anhört und dem jeglicher gelehrte Anklang abgeht, ein Wort, das gleichermaßen die Bezeichnung für wirtschaftlichen Niedergang wie für eine Bodensenke ist, kurz: eine recht billige Worthülse für eine so schlimme Krankheit."

Wird hier das Unvermögen, ein gutes Leben zu führen, als individuelles Schicksal ausgelotet, nehmen die Journalisten Giovanni di Lorenzo und Axel Hacke die Gesellschaft als soziale Überdruckkammer in den Blick, in der die Menschen Angst haben, ihren Aufgaben nicht gewachsen zu sein: "Wenn es wahr ist, dass in Deutschland vier Millionen Menschen an Depressionen leiden, wenn es (bei hoher Dunkelziffer) zehntausend Suizide pro Jahr gibt, die zum größten Teil auf Depressionen zurückgehen, und wenn ich allein in meinem Bekannten- und Freundeskreis etliche Fälle von Menschen kenne, die teils offen von ihrer Erkrankung reden, teils versteckt hinter den Mauern anderer, physischer Erkrankungen mit ihren Depressionen kämpfen, dann muss in unserer Gesellschaft ein schwarzer Vulkan brodeln, ein träges, zähes Magma der Verzweiflung", schreibt di Lorenzo unter dem Titel "Wofür stehst Du? Was in unserem Leben wichtig ist - eine Suche" (Kiepenheuer & Witsch). Nicht vorschreibend, sondern suchend entwickeln die Autoren anhand ihrer eigenen biographischen Erfahrungen Kriterien guten Lebens.

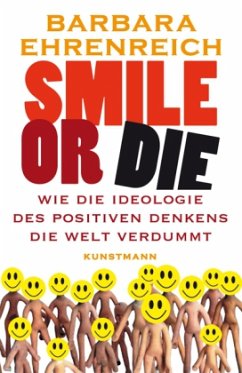

Hilft positives Denken weiter? Die Publizistin Barbara Ehrenreich vermutet im Gegenteil, dass die Rezepte der Selbsttäuschung - Autosuggestion, Bewusstseinskontrolle, Gedankensteuerung - einer ganzen Generation das Denken ausgetrieben haben. In ihrem Buch "Smile or die. Wie die Ideologie des positiven Denkens die Welt verdummt" (Kunstmann) lässt sie an den kommerziellen Gesundbetern kein gutes Haar. In dieselbe Kerbe haut auch die Psychologin Ursula Nuber. "Die Annahme, dass ein gutes Leben nur dann möglich ist, wenn wir nur wenige negative Gedanken hegen, ist nicht haltbar", schreibt sie unter dem Titel "Das 11. Gebot" (Knaur) und mahnt, im Gegenteil das "katastrophische Gehirn" zu trainieren. Bei Überforderung ist nicht positives Denken, sondern Zaudern das Mittel der Wahl, erklärt der Philosoph Joseph Vogl in dem Band "Ökonomien der Zurückhaltung. Kulturelles Handeln zwischen Askese und Restriktion" (transcript). Das Zaudern ist gleichsam die produktive Seite der Desorientiertheit. Im Zaudernden, so Vogl, "taucht ein elementares ethisches Moment auf, das darin besteht, die Welt nicht von der Seite ihrer Lösungen, sondern von der Seite ihrer Probleme zu begreifen und dabei zu unterstellen, dass das, was vorliegt, Antworten sind auf Fragen, die noch gar nicht gestellt wurden. Das Zaudern ist ein Suchlauf für das, was an Welt antwortförmig - aber noch ohne Frage - vorliegt."

Als eine sentenzenhafte Anleitung zum Zaudern lassen sich auch die "Notizhefte" lesen, die Henning Ritter, langjähriger Leiter des Ressorts "Geisteswissenschaften" dieser Zeitung, auf den Spuren der französischen Moralistik veröffentlicht (Berlin Verlag). Er sucht und findet das Neue da, wo es sich nicht als solches ausgibt, und weiß sich damit in Einklang mit Agambens Konzept der Zeitgenossenschaft. Das Neue, so Ritter, "ist längst nicht mehr, was es zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts war - ein Schock, der ein Zuwachs an Erkenntnis versprach. Der Gedanke, dass das Neue per se authentisch sei, hat an Glanz verloren. Die einstmals produktive Provokation der Sehgewohnheiten hat das Wegsehen zur Gewohnheit werden lassen, wo immer Neues verheißen wird." Wer seine Zeit wahrnehmen will, muss solches Wegsehen lernen.

Man könnte auch sagen: Er muss "Die Kunst stillzusitzen" (Kunstmann) erlernen. Das kommt als Psychohygiene in reizüberfluteter Zeit auf dasselbe hinaus. Meint jedenfalls der Schriftsteller Tim Parks, der mit diesem Buch seine persönliche Leidens- und Heilungsgeschichte erzählt. Es ist eine spezielle Atemtechnik, die ihn aus dem burn out, dem depressiven Erschöpfungszustand, herausreißt, in welchen ihn die Strapaze des permanenten Produktionsdrucks geführt hatte. Es war, wie Parks nach seiner Heilung erkannte, die Struktur der geistigen Tätigkeit selbst, die ihn in ein Weltverhältnis des Immer-so-Weiter getrieben hatte. Mit anderen Worten: Er war auf hochreflexivem Niveau eingerostet, weil er seine Art der Welterschließung für die einzig mögliche hielt. Parks verkörperte gleichsam die Kehrseite des heilsamen Wegsehens: Er konnte, da er allen Dingen ihre Herkunft ansah, überhaupt nichts Neues mehr entdecken und hatte sich darob in stiller Verzweiflung eingerichtet. Bis sein Leben wieder in Fluss geriet. Statt einer neuen Atemtechnik hätte er zu therapeutischen Zwecken vielleicht auch eine neue Sprache lernen können. In seinem Buch "Im Spiegel der Sprache" (C.H. Beck) führt der Linguist Guy Deutscher vor, warum die vertraute Welt in einer fremden Sprache etwas anders aussieht. Da könnte man meinen: Ein Mensch, der auf andere Gedanken kommen will, sollte es mal mit einer anderen Sprache versuchen.

Geschichten von Glück im Unglück erzählt auch die Publizistin Ursula von Arx in ihrem von einer persönlichen Erschütterung angeleiteten Buch "Ein gutes Leben" (Kein & Aber). Darin lässt sie zwanzig Menschen berichten, wie sie Unglück ausgehalten oder daraus herausgefunden haben. Das Buch ist ein Glücksfall der narrativen Glücksforschung, ein hochwirksames, nicht apothekenpflichtiges Antidepressivum. Es ist nicht die schlechteste Sachbuch-Saison, die das gute Leben so voller Demut auf ihre Druckfahnen schreibt.

CHRISTIAN GEYER

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Barbara Ehrenreich schreibt ein Buch gegen das Glück, und Jutta Person findet das sehr gut so. Denn es sei an der Zeit gewesen, die "gigantische Schwindelmaschine" des positiven Denkens, welcher wir uns unterworfen hätten, auseinanderzunehmen. Ehrenreich berichte in "Die or Smile", wieviel Geld der Gesundheitssektor und das Motivationsgewerbe in den USA jedes Jahr mit Ratgebern oder Coachings für ein glückliches Leben verdienten und damit letztendlich nur das Bedürfnis der Menschen nach persönlicher Optimierung ausnutzten. Person erläutert Ehrenreichs Argumentation sehr ausführlich, nach der der Ursprung der - insbesondere in Amerika - verklärten Vorstellung eines glücklichen Lebens allein durch positive Einstellung hauptsächlich im jahrzehntelangen Widerstand gegen den asketischen Calvinismus liege. Die Rezensentin lässt sich gern überzeugen, nimmt die rosarote Brille ab und rät ihren Lesern dringend, "Die or Smile" zur Hand zu nehmen, um genau dasselbe tun zu können.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH