Produktdetails

- Verlag: Fourth Estate

- 2000.

- Seitenzahl: 429

- Englisch

- Abmessung: 180mm

- Gewicht: 234g

- ISBN-13: 9781841154947

- ISBN-10: 1841154946

- Artikelnr.: 08956583

- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Als es noch Ritter gab: Das Leben des Galilei war immer einem gewissen Risiko ausgesetzt, weil es sich auf dem Turnierplatz abspielte / Von Jürgen Kaube

Die neuzeitliche Wissenschaft stellt sich ihren Ursprung gerne als Auszug aus der fremdverschuldeten Unmündigkeit vor. Danach geht der Impuls zur Forschung weder von der Rätselhaftigkeit der Welt aus noch entspringt das Erkenntnisstreben der bloßen Freude eines findigen Bewusstseins an seiner Möglichkeit, sich selbst geordnet überraschen zu lassen. Vielmehr enthält jene Vorstellung eine genuin polemische Qualität. Die wissenschaftliche Erkenntnis, besagt sie, stößt sich ab von einer anderen, unwissenschaftlichen: Sie zerstreut deren Schein, klärt deren Zweideutigkeiten, vernichtet deren Macht über die Befangenen. Wissenschaft versteht sich somit nicht nur als Forschung über etwas, vorzugsweise die "Natur", sondern stets auch als Forschung gegen etwas. Dieses andere Etwas, dessen Behauptungen aufzuklären sind, kann dabei das religiöse Dogma ebenso sein wie das politische Dekret, der Aberglaube des Alltags wie die moralischen Festlegungen einer Gemeinschaft. Ihre Kraft erhält die Wissenschaft durch die Kraft des ihr entgegenstehenden außerwissenschaftlichen Irrtums - und durch die Vermutung der Last, die er für die Menschheit bedeutet. Es sei besser, es besser zu wissen, ist ihre Prämisse.

Es ist diese Vorstellung von Wissenschaft als einer Instanz der Korrektur außer- und deshalb unwissenschaftlicher Behauptungen, die Galileo Galilei im Rückblick zu ihrem Geburtshelfer hat werden lassen. Hierin vergleichbar vielleicht nur noch mit Charles Darwin und Sigmund Freud, personifiziert er eine Forschung, die es mit Vorurteilen zu tun bekommt, weil ihr Hauptgeschäft selbst darin besteht, Vorurteile auszuräumen. Durch den Prozess, den ihm 1633 das Heilige Offizium der Inquisition gemacht hat, weil er die kopernikanische Lehre der um die Sonne bewegten Erde vertrat, ist er zum Sinnbild für alle Dimensionen des modernen Wissens geworden. Man hat in ihm den sinnenwachen Empiriker erkannt, der als Erster durch das Fernrohr zum Himmel aufblickte, anstatt seine Gelehrsamkeit nur in den - aristotelischen, biblischen, scholastischen - Büchern zu finden. Desgleichen den Experimentator, der den Versuch über die Spekulation stellte. Man fand in Galilei den an theologischen Denkgewohnheiten desinteressierten Freidenker. Als Techniker, der die Waffen, Navigationsgeräte und Befestigungsanlagen Venedigs ebenso verbesserte wie den Glockenbau in Siena, gilt er als weltzugewandter Praktiker im Kampf gegen bloßes Schulwissen. Man fand in ihm aber auch den Anhänger eines platonischen Ideenrealismus, dem das Buch der Natur in Zahlen geschrieben war und der deshalb aus Abstraktem Gewissheit ziehen konnte, anstatt die Naturerkenntnis mit einem bloßem "vielleicht" und "Das weiß allein der Herr" auf die Ewigkeit zu vertagen.

Kurz: Am Leben und Forschen Galileis sind alle Erwartungen sichtbar gemacht worden, die an Wissenschaft überhaupt gerichtet werden: abstrakt und konkret, technisch und anschaulich, antidogmatisch und Gewissheit suchend, vernünftig gegen das Dogma und dogmatisch gegen die von Skepsis befallene Vernunft. Galileis Leben hatte darum immer mehr zu sein als sein Leben - es schien das Leben der Wissenschaft selbst zu verkörpern. Das Gefühl, hier einer exemplarischen Existenz zu begegnen, wird vom Exempel, das die Kirche an ihm statuierte, bestärkt.

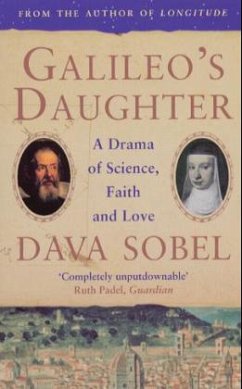

Einem solchen Ursprungsheros kann man sich monographisch nur noch auf zweierlei Weise mit Gewinn nähern: indem man dem Mythos entweder eine neue Wendung gibt oder indem man ihn selber aufklärt. Dava Sobel, deren Buch über den Entdecker der Längengradbestimmung, John Harrison, ein großer Verlagserfolg war, zieht es in ihrer zweiten Publikation vor, auf beides zu verzichten. Sie schreibt stattdessen eine kulturgeschichtlich ergänzte Biographie Galileis. Detailreich, flüssig vorgetragen und durch die beigegebenen Illustrationen nett ornamentiert, schlägt ihre Geschichte dabei alle Mittelwege ein, die in Richtung ihres Gegenstandes beschritten werden können. Galilei ist hier von allem ein bisschen: Ingenieur und Genius, sanguinischer Weintrinker, cholerischer Polemiker und melancholischer Kämpfer wider die Unvernunft, guter Katholik und Held säkularer Rationalität, früher Aufklärer, zartfühlender Vater und so weiter. Wenn er einen Kompass erfindet, wird kurz etwas über Kompasse gesagt, wenn er kränkelt, plaudert Sobel ein wenig über zeitgenössische Heilmittel, wenn in Florenz die Pest wütet, werden wir über die Gegenmaßnahmen informiert. Das alles ist durchaus eher recht als schlecht kompiliert. Es soll uns jene Zeit, vor allem aber den Menschen Galilei näher bringen. Also menschelt es mitunter und zwar nach der letzten Einfühlungsmode. Der unglaublich abgeschmackte Untertitel, der das Buch anwürzt, ist ein warnender Hinweis auf manche Passage, die die Autorin nicht nötig gehabt hätte. Wendungen wie, es werde "die Geschichte einer Liebe, einer Tragödie und eines Geheimnisses" erzählt, lassen Stefan Zweigs Sternstunden der Menschheitsprosa geradezu als kernharte Protokolle dastehen, solche wie "Die Erholung im Freien bedeutete für Galilei einen Ausgleich zu seiner Konzentration auf die geistige Arbeit und bewahrte seine Nähe zur Natur" evozieren die Toskana-Kulisse allerliebst. Die Verfilmung des Buches mit Oprah Winfrey in der Rolle des Galilei ist dringend anzuraten.

Für das Drehbuch dazu bietet Sobel einen Leitfaden. Gewonnen hat sie ihn aus den mehr als hundert erhaltenen Briefen, die Galileis älteste Tochter Virginia an ihn sandte. Geschrieben wurden sie aus dem Kloster von San Matteo bei Florenz, wo sie ihr kurzes frommes Dasein verbrachte. Schwester Maria Celeste, wie sie sich dort nannte, berichtet über das asketische Leben, die Armut und die Qualen der Einsamkeit, die manche Mitnonne auszustehen hatte, bittet um Geld, schickt und empfängt Aufmerksamkeiten, kleine Gaben des täglichen Genusses, Medizin und auch einmal ein Fernrohr. Sie begleitet aus der Abgeschiedenheit das Leben des Vaters zwischen 1623 und 1634, also die Veröffentlichung des "Goldwägers", eines Traktats zur Theorie der Kometen, und des "Dialogs über die beiden hauptsächlichen Weltsysteme", der ihm den Konflikt mit Rom einträgt. Sobel kann deshalb einen entscheidenden Abschnitt der Wirkungen Galileis um diese Briefe herum arrangieren und tut dies mit erzählerischem Geschick.

Wozu dieses Geschick nicht ausreicht, obwohl es behauptet wird, ist, "ein anderes Bild von Galileis Geschichte" zu zeichnen. Dieser gelte nach wie vor als Renegat, der die Bibel verhöhnt habe und eine Kirche, die sich der Vernunft verschloss, in Brand setzte. Das hat nun zwar seit Jahrzehnten niemand mehr behauptet, ohne als ernsthafter Diskutant auszuscheiden. Sobel aber meint, Galilei als guten Katholiken rechtfertigen zu sollen, dem nicht an einer Spaltung von Wissenschaft und Glaube gelegen habe. Der deutsche Klappentext überschlägt sich hier geradezu: "Galilei, der das christliche Dogma wie kein zweiter erschütterte, war ironischerweise ein tiefgläubiger Christ, der seine Tochter in ein Kloster gab." Man sollte die Verantwortlichen für diese Zeilen, die uns wohl weismachen sollen, die Fortgabe der unehelichen Tochter sei der Tiefgläubigkeit entsprungen, rasch in einen Geschichtsunterricht geben und so schnell nicht wieder herauslassen.

Tatsächlich verdanken sich Galilei bemerkenswerte Formulierungen zur Unterscheidung zwischen wissenschaftlichen und Glaubensfragen. Die Psalmen, in denen es heißt, die Erde werde in Ewigkeit nicht wanken, dürften nicht wörtlich ausgelegt werden. Dass Gott auf Bitten Joshuas die Sonne bei Gibeon angehalten habe, könne kopernikanisch gut erklärt werden. Andererseits befasse sich die Heilige Schrift mit dem Seelenheil. Wenn sie kosmologisch gemeint sei, weshalb stehe dann so wenig über die Himmelskörper darin? "Die Absicht des Heiligen Geistes ist es, uns den Weg in den Himmel zu zeigen und nicht den Weg des Himmels", zitiert Galilei den Kardinal Baronio. Nicht zuletzt laufe die Kirche auch Gefahr, sich auf Behauptungen festzulegen, die sich später - womöglich durch von Protestanten erbrachte Beweise! - als irrig herausstellen, wodurch sie sich lächerlich mache. Außerdem sollten sich Theologen nicht anmaßen, in Fächern, die sie nicht studiert haben, Verordnungen zu erlassen.

An solchen Formulierungen fällt auf, dass sie ganz verschiedene Argumente beibringen, um in der Frage der Planetenbewegung unbehelligt zu bleiben. Ein Wissenschaftler sucht, rhetorisch versiert, nach theologisch neutralem Boden. So warf Galilei das Problem auf, wie sich denn der Glaube zur Unterscheidung von Glaube und Erkenntnis verhalten sollte. Dass Galileis Forderung, zwischen Fragen der Forschung und der Religion zu trennen, nicht jedem Zeitgenossen sofort als Plädoyer für die Vereinbarkeit jeder wissenschaftlichen Aussage mit dem Glauben plausibel war, dürfte nachvollziehbar sein. Als Zumutung an die Kirche, indifferent gegen Forschung zu sein, wird sie von der Autorin nicht erkannt. Wenn der Wissenschaftler seine Erkenntnis als nichtreligiös bezeichnet, ist das immerhin eine theologische Aussage. Doch für Sobel ist die ideengeschichtliche, religiöse und politische Situation jener Epoche keine intellektuelle Herausforderung. Sie gewinnt aus ihnen nur das Kolorit einer Einfühlungshistorie, und Kulturgeschichte heißt dabei, wie so oft, dass es in der Beschreibung bunt und begriffslos und mitfühlend zugeht.

Der Mittelweg, auf den das Buch den Leser mitnimmt, führt nicht über die Klettersteige der Wissenschaftsgeschichte von San Seminario nach Monte Habilitad. Das kommt der Lesbarkeit zugute. Aber unter den Aussichten, die er bietet, findet sich eben eine, die zentrale, nicht: die der Problematik des Falles Galilei. Für Sobel ist die Sache klar: Hier wurde ein ganz Großer zum Opfer seiner Zeit, für die er zu früh kam. Dass seine Forschungen auf Widerstand stießen, muss ihr deshalb als merkwürdig erscheinen. Dass die Aristoteliker nicht durch das Fernglas blicken wollten, um die Jupitermonde zu sehen, deren Existenz nicht ins ptolemäische Himmelsbild passte, weil nunmehr nicht nur die Erde von Gestirnen umrundet sein sollte - ein Ausweis ihres Dogmatismus. Sein Widersacher im Streit um die schwimmenden Körper - ein fadenscheiniger Philosoph. Erbost, beleidigt, zischend: Sobels Vokabular zur Beschreibung von Galileis Gegnern hält sich auf dem Niveau des damaligen Gezänks. Frei von Voreingenommenheit, volkstümlich, weil in toskanischer Mundart schreibend, humorvoll und was nicht alles noch, obsiegt hingegen der Aufklärer, jedenfalls im Prinzip. Und warum? Weil er, meistens, Recht hat. So leicht geht das.

So leicht ging das nicht. Weshalb wird Galilei von den Jesuiten zunächst unterstützt und später aufs Heftigste attackiert? Was heißt es überhaupt, aristotelisch zu denken? Wie erklären sich die Schwierigkeiten, die Galileis Theorie des Auftriebs hatte? Wie musste eine Mechanik aussehen, die über den Begriff der Trägheit nicht verfügte? Woher rührte Galileis Affekt gegen das System Tycho Brahes, woher sein im Vergleich zu Kepler unbekümmerter Denkstil? Wie umfangreich waren seine Berechnungen, seine experimentellen Belege? Und rührt das gegenseitige Unverständnis zwischen ihm und seinen Widersachern wirklich nur von deren Blindheit her oder von ganz inkommensurablen Auffassungen von Erkenntnis? Die biographische Heimholung des Helden, die Sobel vornimmt, zwingt sie, über die Wahrheitsgehalte seines Werks hinwegzugleiten. So informiert man in vieler Hinsicht die Lektüre abschließt, so unbeantwortet bleibt die Frage, weshalb man das denn alles wissen sollte. Aber ein Sachbuch muss Sachen, nicht nur Sächelchen, Probleme, nicht nur Materialien enthalten. Die Popularisierung der Wissenschaftsgeschichte hat dem Erstaunen und Nachdenken, nicht dem Nacherleben und Daumendrücken zu dienen.

Zu welchen Leistungen hier eine Historie fähig ist, die sich Begriffe zutraut, zeigt das überaus gedankenreiche Buch, das Mario Biagioli über Galilei geschrieben hat. Es stellt nach der Arbeit von Eileen Reeves über die Wechselwirkung zwischen wissenschaftlicher und malerischer Aneignung des Himmels um 1600 ("Painting the Heavens. Art and Science in the Age of Galileo", Princeton University Press 1997) binnen kurzem die zweite herausragende Deutung dar, die der Genesis der kopernikanischen Welt eine neue Seite abgewinnt. Für Biagioli, der in Harvard Wissenschaftsgeschichte lehrt, ist der soziale "Kontext" Galileis nicht etwas, in das sein Werk "eingebettet" wäre, wie ein Geschenk in Sägespäne und Schmuckpapier. Von den sozialen Umständen damaliger Forschung wird vielmehr gezeigt, wie weit sie in die Konstitution der Erkenntnis hineinreichten.

Biagiolis Pointe ist dabei, dass der bestimmende Kontext für Galileis Forschungen nicht die Wissenschaft war. Sie existierte als selbständiges System des Erkenntnisgewinns am Übergang zum siebzehnten Jahrhundert noch gar nicht. Unklar war nicht nur, welche gesellschaftliche Funktion die Naturerkenntnis haben sollte. Unbestimmt war die Rolle des Forschers, unscharf die Grenze zwischen den Disziplinen, strittig, durch welche Verfahren eine Entscheidung zwischen konkurrierenden Lehrmeinungen herbeigeführt werden könne. Bis in einzelne Fragen herrschte Ungewissheit. So wunderten sich etwa die Philosophen: Dinge, die jederzeit sichtbar seien, wolle Galilei mathematisch beweisen, unsichtbare Dinge dagegen wie die Planetenbahnen oder die Struktur der Mondoberfläche durch Beobachtungen, etwa Blicke durchs Fernrohr, klären. Sie sahen in Galilei den Mathematiker, der sich in Naturdinge, einen Archimedes, der sich ins Gebiet des Aristoteles einmische.

Die neue, Formeln, Instrumente und Theorien kombinierende Forschungsweise gewann ihre Verhaltenssicherheit deshalb nicht aus ihren eigenen Leistungen. Für Biagioli ist es stattdessen das Patronage-Netzwerk des frühneuzeitlichen Adels, das dem Erkenntnisgewinn seine Formen aufprägte. Wie jeder Forscher hatte auch Galilei die Protektion durch einen Hof zu suchen. Das reichte über Fragen des Lebensunterhalts hinaus. Über diplomatische Verbindungen der Höfe zirkulierten Bücher europaweit zwischen den Forschern. Ihre Gesandten bahnten Kontakte, wie etwa den zwischen Kepler und Galilei. Sie boten "ihren" Forschern den Schutz gegen Angriffe wegen Häresie und verbürgten sich im Ernstfall höheren Orts für ihren Ruf.

Galilei suchte seine Patrone zunächst als Erfinder mechanischer Nützlichkeiten. Nachdem er jedoch das aus Holland eingeführte Fernrohr verbessert hatte, betrieb er in der Folge seiner astronomischen Entdeckungen von 1610 eine Karriere als Naturphilosoph der Medici. Hatte Bertolt Brecht in seinem "Leben des Galilei" zur Arbeit am naturwissenschaftlichen Ursprungsmythos beigetragen, indem er Galilei ins volkstümliche Gewand eines lebensklugen Handwerkers steckte, so kehrt Biagioli diese Metaproletarisierung um. Gerade um von den Mathematikern den Verdacht zu nehmen, sie seien bloße Rechenkünstler, habe sich Galilei zunehmend auf kosmologische Fragen verlegt. Kopernikus gab mit der heliostatischen Hypothese ein Dogma an die Hand, das aus den zusammenhanglosen Einzelberechnungen der älteren Astronomie eine Philosophie des Himmels machte. Kopernikaner zu sein, das hieß, sich als Mathematiker auf dem Wege zu Höherem zu befinden. Ähnlich wie ein Jahrhundert zuvor die Künstler sich vom bloßen Handwerk lösten, taten es nun die Naturforscher. Die kopernikanische Hypothese war insofern eine sowohl kognitive wie berufspolitische Ressource.

Dieser Versuch, die Mathematik als philosophisch anspruchsvolles Erkenntnismittel zu etablieren, fand allerdings an den höfischen Umständen deutliche Grenzen. Der Forscher war gehalten, seinen Mäzen mit nützlichen, mehr aber noch kuriosen Gaben zu verwöhnen. Die frühen Erfolge Galileis führt Biagioli auf sein Geschick hierbei zurück. Die Entdeckung der Jupitermonde, die er als "mediceische Gestirne" dem Florentiner Herrenhaus andiente, passte wundervoll in dessen politische Mythologie, und der Kandidat wurde fürderhin protegiert. Die Gönner, von Cosimo II. bis zu Papst Urban VIII., betrachteten die Übungen ihrer Forscher stets als eine Art höheren Denksport. Zu Zwecken der intellektuellen Erfrischung warfen sie ihnen Rätselfragen nach Art derjenigen hin, wie sie noch heute die Kolumnen des "Scientific American" unterhaltsam machen: Warum schwimmt Eis auf Wasser? Was sind Kometen? Wie alt ist Zsa Zsa Gabor?

Die dann einsetzende wissenschaftliche Disputation glich dem höfischen Turnier. Biagioli nutzt die Benimmbücher der Spätrenaissance, um die Gepflogenheiten der Gelehrten zu erklären. An der Konfliktbereitschaft der Physiker hing die Reputation ihrer Patrone. Neue Erkenntnisse erscheinen buchstäblich als Herausforderungen. Die Fristen der Ehre entsprachen dabei nicht immer dem Zeitbedarf der Erkenntnis: Galilei wird immer wieder von Adligen angehalten, auf Widerspruch rasch zu replizieren. Andererseits gilt es als Tribut an den Ruf des Kontrahenten, wenn auf ihn überhaupt repliziert wird. Auf Einwände von Autoren, deren Schirmherren von minderem Rang waren, durfte geschwiegen werden. Auch hier also gaben politische Rücksichten auf die Ehre des Patrons vor, was seinen forschenden Klienten zu beschäftigen hatte.

Was bei alldem nachrangig blieb, war der kognitve Gehalt der Forschung. Biagioli spricht von einem "höfischen Nominalismus", dem Sichenthalten der Fürsten gegenüber auf Gewissheit drängenden Erkentnissen. Aus dem Sieg einer Lehrmeinung im Disput schloss man so wenig auf ihre Unumstößlichkeit wie aus dem einer Fußballmannschaft auf einzig richtige Taktiken. Die Förderung durch die Medici bedeutete nicht, dass sie auch Galileis Ergebnisse unterschrieben. Sie zogen nur seinen originellen Stil und seine rhetorische Kraft gegenüber den gewohnten Aristotelismen vor. Im Grunde genoss man aber den Konflikt mehr als seinen Ausgang. Es war auch nicht ungefährlich, am Hofe über jemanden zu sagen, er habe Unrecht. So ähnelte die Kommunikation über Wahrheiten einer Kontroverse über Kunst, in der die gebildete Diskussion mehr interessiert als das diskutierte Bild selbst. Wissenschaft war geistreiches Interludium zwischen Staatsgeschäften.

Das erschwerte es empfindlich, die Ergebnisse des wissenschaftlichen Streits zu bestimmen. Galilei wird deshalb derselbe höfische Skeptizismus empfohlen, der Thesen nur als Hypothesen vorträgt. Aber seine Ambitionen, deren Hauptmittel ja gerade außergewöhnliche Behauptungen waren, ließen dies an entscheidender Stelle nicht zu. Als Kardinal Barberini, mit dem er lange freundlichen Umgang hatte, Papst wird, sieht Galilei gerade im von schnell auf- und absteigenden Günstlingen bestimmten Rom die Chance, sogar die 1616 abgeurteilte kopernikanische Lehre zu rehabilitieren - und täuscht sich. Er trifft in Urban VIII. zuletzt auf einen Patron, der an ihm exekutiert, was in der zeitgenössischen Politik "der Fall des Favoriten" heißt.

Biagioli interpretiert vor diesem Hintergrund glanzvoll einzelne Streitfälle, wie den über die schwimmenden Körper und den mit der Inquisition. Er zeigt, wie Galileis Versuch, sich als Philosoph zu etablieren, stets einen Blick auf die Sache, einen auf den Gegner und einen auf die höfischen Netzwerke behielt. Deutlich wird, wie unwahrscheinlich unter diesen Umständen wissenschaftliche Einigung der Parteien wurde. Gerade dem Lob dieses gegenseitigen Unverständnisses aber widmet der Autor wissenschaftssoziologisch raffinierte Argumente. Cremoninis bekannte Weigerung, durch das Fernrohr zu schauen - er bekomme Kopfschmerzen davon! -, sei nicht bloßer Borniertheit entsprungen. Die aristotelische Optik hätte mit den Beobachtungen so wenig anfangen können wie mit der Mathematik, so wenig aber auch wie Galilei zuvor mit der Oberflächenspannung des Wassers. Die rhetorischen Tricks, mit denen jeweils das Inkommensurable umgangen wurde, dienten dem Schutz einer ganzen wissenschaftlichen Lebensform, innerhalb deren man seine Forschungen betrieb. Es stand für alle Seiten mehr auf dem Spiel als die Richtigkeit einzelner Befunde. Auch deshalb wäre es anachronistisch, sich die Gegner Galileis wie Leute vorzustellen, die heute, nach Galilei, einen Blick durchs Teleskop verweigern würden.

Damit gelingt Biagioli das Beste, was sich von einer historischen Darstellung sagen lässt: Er lässt den Zeitabstand ermessen, den uns von jenen Anfängen neuzeitlicher Forschung trennt. Zwar möchte man angesichts seiner von theoretischer Einbildungskraft geführten Beobachtungen wünschen, der Autor nähme sich irgendwann einmal das Verhältnis von Etikette und Entdeckung, von Patronage, Rücksichtnahme und Ambition in der gegenwärtigen Wissenschaft vor. Was wäre nicht alles an einer Forschung zu beschreiben, die ihre Texte anstelle der Fürsten nunmehr vorzugsweise den Ehegatten widmet! Doch die Hypothese, mit der Biagioli sein Buch beschließt, lautet eben, dass Galilei eine Figur am Übergang zu Zeiten war, denen jener Typus höfischer Legitimation von Forschung fremd wurde. In die Funktion der lebendigen Schirmherren traten die akademischen Körperschaften und die Experimente als Instanzen szientifischer Beglaubigung ein: Die Forschung bestimmt, was als Forschung gelten kann.

Damit aber verblasst allmählich auch die Vorstellung von der fremdverschuldeten Unmündigkeit, gegen die die Wissenschaft antritt. Denn immer mehr sind es dann nicht die fremden, außerwissenschaftlichen Irrtümer, die Forschung als Aufklärung in Gang setzen, sondern die eigenen, wissenschaftlichen Vorläufigkeiten, an denen sich weiterer Wissensbedarf entzündet. Leben und Werk Galileis erinnern insofern die Wissenschaft an eine Zeit, in der das "System der Irrtümer" (Hans Blumenberg) noch groß genug war, um jeglicher Naturerkenntnis eine polemische Bedeutung zu verleihen.

Dava Sobel: "Galileos Tochter". Eine Geschichte von der Wissenschaft, den Sternen und der Liebe. Aus dem Amerikanischen von Barbara Schaden. Berlin Verlag, Berlin 1999. 430 S., Abb., geb., 44,- DM.

Mario Biagioli: "Galilei, der Höfling". Entdeckung und Etikette: Vom Aufstieg der neuen Wissenschaft. Aus dem Amerikanischen von Michael Bischoff. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1999. 510 S., Abb., geb., 68,- DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main