Solidarisch sein!

Gegen Rassismus, Antisemitismus und Hass

Versandkostenfrei!

Verlag / Hersteller kann z. Zt. nicht liefern

12,00 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

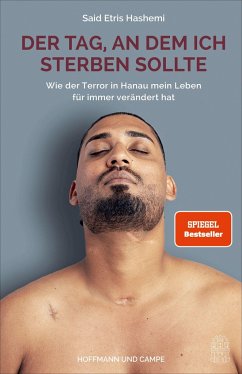

Was heißt Solidarität in Zeiten wie diesen?Der Psychologe und Extremismus-Experte Ahmad Mansour traf am Tag nach dem Anschlag in Hanau bei einem Workshop Schülerinnen und Schüler, die sich vor Aufregung kaum konzentrieren konnten. Sie wollten reden und verstehen, was kaum zu verstehen ist. Erfahrungen wie diese macht Ahmad Mansour häufig. Er ist vor Ort und erlebt unmittelbar, wie sich Lehrer und Eltern überfordert, Jugendliche hingegen im Stich gelassen fühlen. Wie können wir sprechen über Extremismus und Hass, über Ängste und Befürchtungen? Solidarität ist gefragt, sowohl beim S...

Was heißt Solidarität in Zeiten wie diesen?

Der Psychologe und Extremismus-Experte Ahmad Mansour traf am Tag nach dem Anschlag in Hanau bei einem Workshop Schülerinnen und Schüler, die sich vor Aufregung kaum konzentrieren konnten. Sie wollten reden und verstehen, was kaum zu verstehen ist.

Erfahrungen wie diese macht Ahmad Mansour häufig. Er ist vor Ort und erlebt unmittelbar, wie sich Lehrer und Eltern überfordert, Jugendliche hingegen im Stich gelassen fühlen. Wie können wir sprechen über Extremismus und Hass, über Ängste und Befürchtungen?

Solidarität ist gefragt, sowohl beim Staat als auch bei der Gesellschaft. In der Coronakrise hat sich auf beste Weise gezeigt, dass Solidarität möglich ist. Ahmad Mansour zeigt nun, was wir daraus konkret lernen können für unseren Umgang mit Rassismus und Hass. Es gilt zusammenzuhalten, Sorgen ernst zu nehmen und Empathie zu zeigen. Und es heißt auch, offener und ehrlicher über Rassismus zu sprechen als das bislang getan wird. Rassismus betrifft uns alle und somit sollten wir alle bereit sein zu einer Debatte, die frei ist von Tabus und geprägt von gegenseitiger Anerkennung und Flexibilität im Denken.

Ein leidenschaftliches Plädoyer für eine solidarische Gesellschaft!

Der Psychologe und Extremismus-Experte Ahmad Mansour traf am Tag nach dem Anschlag in Hanau bei einem Workshop Schülerinnen und Schüler, die sich vor Aufregung kaum konzentrieren konnten. Sie wollten reden und verstehen, was kaum zu verstehen ist.

Erfahrungen wie diese macht Ahmad Mansour häufig. Er ist vor Ort und erlebt unmittelbar, wie sich Lehrer und Eltern überfordert, Jugendliche hingegen im Stich gelassen fühlen. Wie können wir sprechen über Extremismus und Hass, über Ängste und Befürchtungen?

Solidarität ist gefragt, sowohl beim Staat als auch bei der Gesellschaft. In der Coronakrise hat sich auf beste Weise gezeigt, dass Solidarität möglich ist. Ahmad Mansour zeigt nun, was wir daraus konkret lernen können für unseren Umgang mit Rassismus und Hass. Es gilt zusammenzuhalten, Sorgen ernst zu nehmen und Empathie zu zeigen. Und es heißt auch, offener und ehrlicher über Rassismus zu sprechen als das bislang getan wird. Rassismus betrifft uns alle und somit sollten wir alle bereit sein zu einer Debatte, die frei ist von Tabus und geprägt von gegenseitiger Anerkennung und Flexibilität im Denken.

Ein leidenschaftliches Plädoyer für eine solidarische Gesellschaft!