Nicht lieferbar

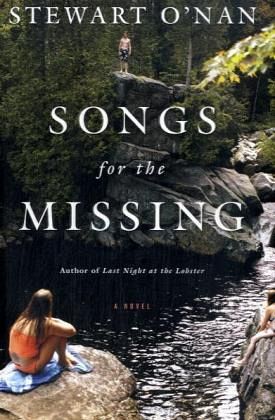

O'Nan, Stewart

A Novel

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

Returning again to the theme of working-class people and their wrenching concerns, Songs for the Missing begins with the suspenseful pace of a thriller, following an Ohio community?s efforts to locate a young woman who has gone missing. It soon deepens into an affecting portrait of a family trying desperately to hold onto itself and the memory of a daughter whose return becomes increasingly unlikely. Stark and honest, this is an intimate account of what happens behind the headlines of a very American tragedy.