Um einen Raum zu imaginieren, in den bis heute Sehnsucht nach Freiheit projiziert wird, mußte Karl May Radebeul nicht verlassen. Seine Erben konnten es nicht, also holten sie den Wilden Westen in die DDR. 1956 wurde der "Indianistikklub Old Manitou" gegründet, dem zahllose weitere folgten. Die Autoren erzählen unbekannte Alltagsgeschichte(n) aus dem "Reservat DDR": über Defa-Western und Dean Reed, sozialistische Cowboys, die sich als "Landarbeiterproletariat" inszenieren mußten, den Häuptling von Hoyerswerda und die Stasiakte "Tomahawk". Die historische Reportage begleitet die Protagonisten bis in eine Gegenwart, in der die amerikanische Geschichte eine ganz andere Bedeutung bekommt: "reenactment". In nachinszenierten Schlachten aus dem Bürgerkrieg übernehmen sie am liebsten die Rolle der Konföderierten und identifizieren sich mit dem Stolz der Verlierer.

Friedrich von Borries und Jens-Uwe Fischer reisen durch den Wilden Westen Ostdeutschlands / Von Marcus Jauer

Auf den ersten Blick wirkt dieses Buch, als sei es nur wieder eins dieser skurrilen Bücher über die DDR, von denen man keins mehr lesen wollte, weil es schon so viele gibt.

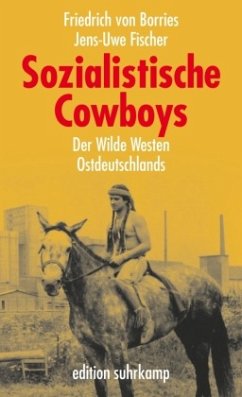

Auf dem Umschlag des Buches sitzt ein halbnackter Mann auf einem Pferd, sein langes Haar hat er zu Zöpfen geflochten, die ihm über der Brust hängen, an den Füßen trägt er Mokassins. Ein freundlicher Indianer in feindlicher Umgebung. Hinter ihm, nur eine Wiese entfernt, erhebt sich bunkerhaft ein volkseigener Betrieb ohne Fenster, aber mit Schornsteinen.

Friedrich von Borries und Jens-Uwe Fischer sind durch den Wilden Westen Ostdeutschlands gereist und haben Leute getroffen, die in der DDR versucht haben, als Cowboy und Indianer zu leben. Das ist unter den Nischen in der an Nischen nicht eben armen DDR zwar eine, in der bisher noch nicht so gründlich nachgesehen wurde. Aber ist es darum auch ein Buch?

Der Anfang der Indianistik, wie die Bewegung sich nennt, um dem Hobby einen seriösen Anstrich zu geben, liegt in Radebeul. Von dort aus war bereits Karl May in den Westen aufgebrochen, ohne da gewesen zu sein. Nun gründen hier Mitte der fünfziger Jahre Indianerfreunde eine Kulturgruppe. Sie schneidern Kostüme und zeigen sich auf einer Schau im Dresdner Zoo, was dazu führt, dass sie von Kulturfunktionären für Rassisten gehalten werden. Ohne es zu ahnen, hatten sie mit ihrer einfachen Verkleidung das komplizierte Feld politischer Symbolik betreten.

Cowboy oder Indianer sein zu wollen, war in der frühen DDR vor allem deshalb verdächtig, weil die Rollenbilder aus Amerika kamen. Zu dieser Zeit jedoch kam aus Amerika ausschließlich der Kapitalismus. Man würde darum vermuten, es habe sich der Wilden Westen im Osten schnell erledigt, aber es kam anders.

In der zweiten Generation der Indianisten, die Mitte der sechziger Jahre zur Bewegung stößt, gibt es offiziell gar keine Cowboys mehr, sie gelten als Vorreiter des amerikanischen Imperialismus und setzen ihre Hüte daher nur heimlich auf. Die selbstgebastelten Waffen hatte ihnen die Stasi schon abgenommen. Indianer hingegen werden in der Diktatur mehr als nur geduldet. Sie gehen als frühe Kommunisten durch, was bereits von Friedrich Engels in seiner Schrift über den "Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats" so gesehen und von den Hobbyindianern noch einmal nachgelesen wird.

Zur zweiten Generation gehören Menschen, die in der DDR aufgewachsen, besser, in sie hineingewachsen sind und Einsicht in die Diktatur zeigen. Jochen von den "Pipestones" aus Dresden sagt es so: "Die Indianer hatten eine ähnliche Ausgangslage wie wir; wir lebten auch in einem Reservat." Sie sind um ein gutes Verhältnis zu den Behörden bemüht, schließen Ausreisewillige aus ihrem Stamm aus und gründen Parteigruppen, so dass es unter den Rothäuten nun auch echte Rote gibt. Anders, als man denken könnte, richtet sich ihr Ehrgeiz beim Blick in die Prärie nicht auf die Weite, sondern auf die Tiefe. Sie recherchieren in Museen, eignen sich Handwerkstechniken an, halten Vorträge, tauschen untereinander von Hand kopierte Spezialliteratur. Aus Hobby war Manie geworden, wie es oft passiert, wenn Menschen in geschlossenen Räumen sitzen, in denen Zeit keine Rolle spielt.

Spätestens ab Mitte der siebziger Jahre spalten sich zwei Gruppen aus dieser Generation ab, die auf unterschiedliche Weise zu ihr in Opposition stehen. Die einen wollen im Stamm, nicht aber im Staat leben. Sie gehen in die Wälder und gründen Barackendörfer, von denen einige bis heute bestehen. Die anderen tauchen in den Zeltlagern, in denen sich die Gruppen des Landes jährlich treffen, auf einmal in der Uniform der Südstaaten auf, werden aber sofort ausgegrenzt. Mit Indianermördern wolle man nichts zu tun haben, heißt es.

Die Südstaatler halten sich für Staatsgegner, was nicht unbedingt heißt, dass es politisch gemeint ist, wenn man auf ihren Festen einem als Sklaven verkleideten und mit Schuhcreme geschwärzten Bürger eine Torte ins Gesicht werfen darf. Das ist dann eher "authentisch", wobei die Veranstalter heute sagen, dass sie dafür im neuen Staat sicher "fällig" gewesen wären.

Während der Wende sitzen viele Indianer an den Runden Tischen, wenden sich dann aber ab, als sie bemerken, dass an ihnen gar nichts Entscheidendes verhandelt wird. Einige besuchen in Amerika später die Stämme, denen sie von der DDR aus einst Decken, Nägel und Bücher schickten. Nun stellen sie aber fest, dass sie die alten Handwerkstechniken selbst besser beherrschen. "Denen musste ich erst mal ihre eigene Kultur und Geschichte erklären", sagt Gerry, Häuptling der Buffalos aus Riesa. Andere eröffnen im Osten Restaurants und Läden für Westernbedarf, die sie aber bald wieder schließen müssen.

Aufschwung ist nach der Wende nur bei den Südstaatlern, deren Haltung nun endlich zur Rolle passt, können sie sich jetzt doch tatsächlich von einer überindustrialisierten Macht besiegt, aber nicht geschlagen fühlen. Sie kommt statt aus dem Norden nur aus dem Westen. Einer von ihnen reitet den Siegern gleich entgegen, Loman aus Gotha. Er steht an Weihnachten 1989 mit Pferd, Uniform und der Fahne der Konföderierten auf einer Anhöhe neben der Autobahn, um den aus dem Westen kommenden Bundesbürgern zu zeigen, "dass es auch eine andere DDR gibt".

Wer ihn damals dort gesehen hat, wird es für eine skurrile Szene gehalten haben. Wer das Buch von Friedrich von Borries und Jens-Uwe Fischer gelesen hat, weiß, dass sich Skurrilität oft nur aus logischem Handeln in fremden Umständen ergibt. Wer das weiter denkt, wird sich fragen, inwieweit er heute der Cowboy oder Indianer seiner eigenen Umstände ist.

Friedrich von Borries, Jens-Uwe Fischer: "Sozialistische Cowboys". Der Wilde Westen Ostdeutschlands. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2008. 200 S., Abb., br., 10,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Die Cowboys und Indianer waren los, in der DDR. Wie das kam, wie das aussah und wie das zuging, das schildert dieser Band. Begonnen hat es früh, bereits in den fünfziger Jahren, und zwar in Radebeul, wo auch Karl May Villa Shatterhand stand (und steht). Freunde des Indianischen trafen sich, kleideten sich in Kostümen und führten sie und sich vor im Dresdner Zoo. Sie gerieten unter Verdacht, weil das Treiben den Funktionären des Staates irgendwie amerikanisch vorkam. Anders wird es in den Sechzigern. Die Cowboys werden abgeschafft, als Indianer kann man sich nun guten Grunds antiimperialistisch und frühkommunistisch gerieren. Noch später wird Eskapismus daraus, heute führen die Ost-Indianer ein eher trauriges Nachleben. Der Rezensent Marcus Jauer gibt sich angesichts dieses Bands recht meinungsfrei, staunt aber einerseits und sieht andererseits in der vermeintlichen Skurrilität des Geschilderten durchaus "logisches Handeln in fremden Umständen".

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Sozialistische Cowboys ist die verblüffendste, aufschlussreichste und vermutlich treffendste Studie über Ostdeutschland, die man im Moment bekommen kann.« Peter Richter Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 20080518