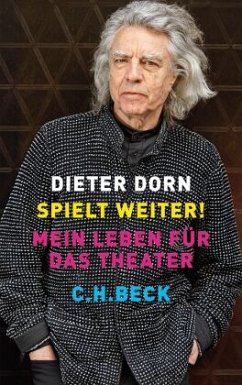

Aufgewachsen in Leipzig als Arbeiter- und Bauernkind, entwickelte sich Dieter Dorn zu einer der bedeutenden Persönlichkeiten der jüngeren deutschen Theatergeschichte. Mußte er zu Beginn seiner Karriere - am Staatsschauspiel Hannover - wegen ungebührlichen Verhaltens gehen, so legte sich ein paar Jahrzehnte später der bayerische Kultusminister persönlich ins Zeug, um ihn fürs Münchner Residenztheater zu gewinnen.

Dieter Dorn erzählt in seiner spannenden Biographie von seinen holprigen Anfängen als Schauspielschüler, der Begegnung mit Bertolt Brecht, seiner Flucht aus der DDR, der Arbeit als Regisseur an Bühnen wie Essen, Hamburg und Berlin, an Opernhäusern wie Wien, Salzburg und der New Yorker Met und natürlich von seiner Zeit als Intendant an den Kammerspielen und dem Residenztheater in München. Er beschreibt eindrücklich, wie intensiv und fordernd sich jede Annäherung an einen Bühnenautor und dessen Werk gestaltet, die wie neue Kontinente erschlossen werden wollen. Breiten Raum nehmen in Dieter Dorns Erinnerungen die Ensembles ein, mit denen er versucht hat, gemeinsame künstlerische Visionen zu verwirklichen. So begegnen wir in diesem reich bebilderten Werk vielen seiner Protagonisten und Weggefährten wieder - unter ihnen Gisela Stein, Sunnyi Melles, Heinz Bennent, Helmut Griem, Thomas Holtzmann, Rolf Boysen, aber auch sein Bühnenbildner Jürgen Rose -, von denen einige, wie etwa Cornelia Froboess, auch selbst zu Wort kommen. Kritisch und selbstkritisch berichtet Dieter Dorn schließlich von seinen Konflikten mit Institutionen, Politikern und Kollegen, vom Scheitern und vom künstlerischen Erfolg und immer wieder von der ungebrochenen Freude an einem Leben für das Theater.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Dieter Dorn erzählt in seiner spannenden Biographie von seinen holprigen Anfängen als Schauspielschüler, der Begegnung mit Bertolt Brecht, seiner Flucht aus der DDR, der Arbeit als Regisseur an Bühnen wie Essen, Hamburg und Berlin, an Opernhäusern wie Wien, Salzburg und der New Yorker Met und natürlich von seiner Zeit als Intendant an den Kammerspielen und dem Residenztheater in München. Er beschreibt eindrücklich, wie intensiv und fordernd sich jede Annäherung an einen Bühnenautor und dessen Werk gestaltet, die wie neue Kontinente erschlossen werden wollen. Breiten Raum nehmen in Dieter Dorns Erinnerungen die Ensembles ein, mit denen er versucht hat, gemeinsame künstlerische Visionen zu verwirklichen. So begegnen wir in diesem reich bebilderten Werk vielen seiner Protagonisten und Weggefährten wieder - unter ihnen Gisela Stein, Sunnyi Melles, Heinz Bennent, Helmut Griem, Thomas Holtzmann, Rolf Boysen, aber auch sein Bühnenbildner Jürgen Rose -, von denen einige, wie etwa Cornelia Froboess, auch selbst zu Wort kommen. Kritisch und selbstkritisch berichtet Dieter Dorn schließlich von seinen Konflikten mit Institutionen, Politikern und Kollegen, vom Scheitern und vom künstlerischen Erfolg und immer wieder von der ungebrochenen Freude an einem Leben für das Theater.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Dieter Dorn hat eine beglückende Autobiographie geschrieben: Aus dem Regisseursleben eines Figuren- und Menschenfischers.

Von Gerhard Stadelmaier

Damals, im Februar 2011, dachte man gleich: Aus dieser Szene könnte man ein schönes Buch machen. Aus der völlig leeren Bühne des Münchner Residenztheaters. Aus dem hohen, weißen Viereck aus Pappe vor der weißen Brandmauer, auf dem die Umrisse eines Cherubs mit weit gespreizten Flügeln sichtbar wurden. Aus der Gestalt, die den Pappe-Engel zerriss, sich auf die Bühne kämpfte, die Arme ausstreckte, nach allen Seiten hin zu locken schien, um aus verborgenen Luken und Türen und Schlünden Figuren, Schauspieler und ein ganzes Ensemble auf die Bühne zu zaubern.

So begann Dieter Dorns Inszenierung des "Käthchens von Heilbronn", mit dem er nach fünfunddreißig Münchner Jahren als Regisseur und Intendant, fünfundzwanzig in den Kammerspielen, zehn im Staatsschauspiel, Abschied nahm. Das buchens- wie buchwerte an dieser Szene war, dass der Regisseur nicht mit ihr spielte, sondern darin mitspielte. Erst als Figuren-, Menschen- und Ensemblefischer. Dann im Stück als Kaiser, der am Ende eines herzensklugen Abends, einen Brokatmantel um die Schultern, auf einer Kiste sitzend laut "Aus!" rief.

Jetzt hat Dieter Dorn, sozusagen "Auf!" rufend, das wahre Lebens- und Arbeitsbuch zu dieser "Käthchen"-Auftrittsabschiedsgeste geschrieben. Beziehungsweise geplaudert. Sabine Dultz, die langjährige Feuilletonchefin und Theaterkritikerin des "Münchner Merkur", hat es dem Achtundsiebzigjährigen verfassen helfen. Man spürt das Mündliche (leider oft auch Fehleranfällige) in jeder Zeile. Keine große Literatur. Trotzdem ein großes Buch. Der Inhalt macht's.

Der Titel "Spielt weiter! Mein Leben für das Theater" klingt ja eher nach Aufbruch. Als müsste hinterm Untertitel "Mein Leben für das Theater" auch noch ein Ausrufezeichen stehen. Es ist aber ein Blick zurück, durch den paradoxerweise eine Utopie aufscheint, die schon einmal Gestalt annahm: in Form des Ensembles, das Dorn um sich zu versammeln wusste. In dem es selbst für kleinste Rollen die größten Schauspieler gab und das, abgesehen von Peter Steins viel kürzer existierenden Berliner Schaubühnen-Ensemble, seinesgleichen nicht wieder hatte. Dorns Buch bildet sozusagen das Protokoll einer über drei Jahrzehnte sich erstreckenden Ensembleversammlung von "Wundertieren", wie er sie nennt.

Verluste, Enttäuschungen, Misserfolge, Einbrüche und Zickigkeiten werden dabei nicht verschwiegen. Der "überkritische Mensch" Dorn ist sich und seinem Ensemble gegenüber bei aller Liebe der gnadenloseste Kritiker. Aber der Kern der höheren Harmonie und des überwältigenden kammermusikalisch-könnerischen Aufeinanderhörens und Miteinanderspielens des Dornschen Ensembles lässt sich fabelhaft in eine kleine hübschen Hinterbühnenszene fassen. Die frisch von der Schauspielschule zur Truppe der Münchner Kammerspiele gestoßene Sunnyi Melles wird vom Hausherrn im Vorübergehen belauscht, wie sie in ihrer Garderobe dem noch frischer zur Truppe gestoßenen Nachwüchsler Tobias Moretti die Grundprinzipien des Hauses im Stil einer Hohepriesterin klarmacht: Erst kämen hier die Dichter und ihre Texte, dann die Schauspieler, dann erst der Regisseur.

Dorns Buch ist - abgesehen vom amüsant-distanzierten Abschlendern von Lebensstationen, von klugen Würdigungen dramaturgischer und bühnenbildnerischer Mitarbeiter, von Seitenhieben, sarkastischen Abschweifungen zu Kulturpolitik, Regie-Kollegen, Konkurrenten, Sponsoring-Idiotie und einer Münchner Ober- und Kulturbürgermeisterei ("Ein philosophischer Politiker ist noch schlimmer als ein politischer Philosoph"), die ihn in einer Mischung aus "Politik, Gemeinheit und Dummheit" 2001 aus den Kammerspielen ins Staatsschauspiel vertrieb - die Beschreibung einer Sucht. Nach der "gemischten Raubtierherde".

Das fing wohl an mit dem Ausguck vom Leipziger Küchenfenster, das zum Künstlereingang des Centraltheaters hinausging und aus dem der Gymnasiast die Schauspieler studierte, die dort aus und ein posierten. Dann lässt sich der junge Leipziger Schauspiel- und Regiestudent von der Mutter Courage der Helene Weigel als Proben-Hospitant im Berliner Ensemble zu verfremdungslosester Einfühlung rühren, als sie den stummen Schrei der Courage formt, wenn man ihr den toten Sohn zu Füßen legt. Und der verzweifelt lächelnde Brecht sagt zu ihm: "Hast du auch geweint? Alle weinen an dieser Stelle. Was kann ich bloß dagegen unternehmen?" Auch der Flüchtling, der Ende der fünfziger Jahre den grau existierenden Sozialismus der DDR verlässt und in West-Berlin bei Lucie Höflich studiert, in Hannover erste Rollen spielt, in Essen und Oberhausen inszeniert und schnell nach Hamburg und Berlin zurückkommt, bevor er dann fürs halbe Leben in München landet - macht nichts anderes, als in die Schule der großen "Raubtiere" zu gehen. Die ihn herausfordern. Denen er genügen muss. Denen er Räume schaffen will, hinter denen sich, wenn es gutgeht, immer noch "die ganz andere Welt" oder "die zweite oder dritte Ebene" öffnen.

Selten hat man einen Regisseur mit so viel Respekt, so viel Liebe, so viel Demut (so viel Furcht auch) vor dem Eigensinn, dem Eigenwillen "außerordentlicher Menschen", die Schauspieler sind, so bewundernd sich neigen sehen. Wenn er die Entdeckerwut eines Helmut Griem, die königliche Durchdringungskunst eines Rolf Boysen, den herben Irrsinnswitz eines Thomas Holtzmann, die vibrierende Statuen-Kühle einer Gisela Stein, den Megärenmut einer Cornelia Froboess, die Charmebolzerei eines Michael von Au, das virile Sensibilitätsvibrato eines Stefan Hunstein, die Zartheitspointen eines Peter Lühr, den Elfenzauber einer Maria Nicklisch beschreibt. Und wenn die in Wirklichkeit sterben, die auf der Bühne so oft Sterbende gespielt haben, dann sieht Dorn fromm erschauernd, dass sein großes Ensemble zum Teil auch aus großen Geistern besteht: in einer Gemeinschaft, die mit dem Tod nicht endet.

Und bleibt doch wohltuend sachlich dabei - eben weil das große Sachen sind: in unsterbliche Texte sich staunend hineinbegeben; Stücke als Herausforderung, nicht als Punchingbälle nehmen, auf die man "nach Ibsen", "nach Schiller", "nach usw." in ödester "nach"-Mode draufhaut; Figuren, die "größer sind, als ich es bin", nicht kleinholzen, sie in ihren Abgründen, Widersprüchen und Wahnwitzigkeiten verteidigen; sich zu Giganten wie Kleist, Lessing, Shakespeare liebend erregt bekennen; gegen den Banalitäts- und Alltagston anspielen; der Bühne ihr Geheimnis lassen; Aktualisieren als Betrug, die alten Dichter aber als Zeitgenossen begreifen; dem Publikum eine Haltung zumuten. "Spielt weiter!" ist demnach auch ein theaterherzerwärmendes Bekenntnisbuch.

Wer Dorns Theater gesehen hat, sieht darin vieles wieder: mit anderen Augen, eben den Augen Dorns. Und wer Dorns Theater nie gesehen hat, kann darin lesen wie in einem Lehrbuch: der Würde, des Witzes und des Werts gescheit fühlsamer Menschendarstellung. Wenn man sie denn wagt. Dieter Dorn jedenfalls hat den schönen Mut gehabt. Es war die beste Zeit. Die Utopie ist noch nicht aufgebraucht. Man müsste es ihm nur nachmachen.

Dieter Dorn: "Spielt weiter!" Mein Leben für das Theater. Autobiographie.

Verlag C. H. Beck, München 2013. 400 S., Abb., geb., 22,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Keine Selbstbeweihräucherung, sondern vor allem Theater- und Schauspielerbeweihräucherung schnuppert Dirk Pilz in Dieter Dorns umfangreicher Biografie. Der Privatmann Dorn tritt im Buch zwar auch auf, aber nur in einer Nebenrolle, meint Pilz, der den Band nicht zuletzt wegen seiner programmatischen Ausrichtung verschlungen hat: Mahnruf eines Theaterliebestollen. Pilz zählt die vielen Theaterstationen des Regisseurs und Intendanten, den sich der Rezensent als glücklichen Theatermann vorstellt, wenn auch nicht als großen Dichter, wie manche Phrase und die etwas holprige Sprache des Textes beweisen.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH