Nicht lieferbar

Stein

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

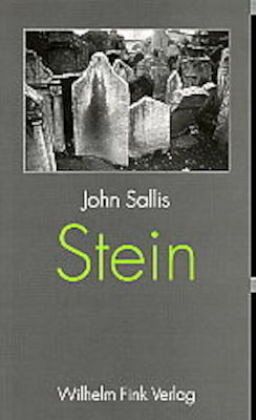

Wie verhält sich das, was wir von der Schönheit des Steins sehen, zu dem, was wir über den Stein sagen, denken und schreiben? Wird das Gesagte vom Gesehenen gestützt, unterbrochen oder unterminiert? In seinem reich illustrierten Essay Stein widmet sich Sallis diesen Fragen im Anschluß an klassische ästhetische Theorien. Er geht auf die diversen Gestalten ein, die der Stein annehmen kann, und auf die Schauplätze seines Vorkommens: Stein begegnet uns als ungezähmte Natur des Gebirges, als Obdach gegen die Elemente, in Form von Grabsteinen auf dem jüdischen Friedhof in Prag, in Gestalt g...

Wie verhält sich das, was wir von der Schönheit des Steins sehen, zu dem, was wir über den Stein sagen, denken und schreiben? Wird das Gesagte vom Gesehenen gestützt, unterbrochen oder unterminiert? In seinem reich illustrierten Essay Stein widmet sich Sallis diesen Fragen im Anschluß an klassische ästhetische Theorien. Er geht auf die diversen Gestalten ein, die der Stein annehmen kann, und auf die Schauplätze seines Vorkommens: Stein begegnet uns als ungezähmte Natur des Gebirges, als Obdach gegen die Elemente, in Form von Grabsteinen auf dem jüdischen Friedhof in Prag, in Gestalt griechischer Tempel und gotischer Kathedralen, in der Skulptur und im Drama. Die philosophische Aufmerksamkeit gilt in Stein dem, was Denker wie Hegel und Heidegger über die Schönheit des Steins gesagt haben, desgleichen aber auch den Aufzeichnungen, die sie von ihren Reisen in die Alpen, zu den großen europäischen Kathedralen oder den Tempeln Griechenlands mitgebracht haben. Der Vielzahl der Orte zugewandt, an denen die irdische Schönheit des Steins aufscheint, nähert sich Stein in einer überraschenden Wendung gegen Ende immer mehr der theatralischen Darstellung, dem Theater des Steins in Shakespeares Wintermärchen