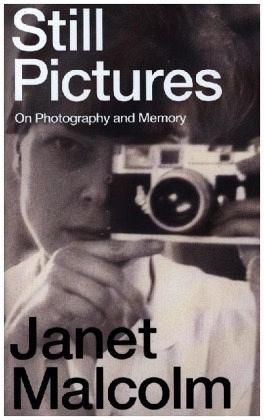

Still Pictures

On Photography and Memory

Versandkostenfrei!

Verlag / Hersteller kann z. Zt. nicht liefern

12,99 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

For decades, Janet Malcolm's books and dispatches for the New Yorker have poked and prodded at biographical convention, gesturing towards the artifice that underpins both public and private selves. Here, Malcolm turns her gimlet eye on her own life, examining twelve family photographs to construct a memoir from camera-caught moments, each of which pose questions of their own. She begins with the picture of a morose young girl on a train, leaving Prague at the age of five in 1939. From there we follow her to the Czech enclave of Yorkville in Manhattan, where her father, a psychiatrist and neuro...

For decades, Janet Malcolm's books and dispatches for the New Yorker have poked and prodded at biographical convention, gesturing towards the artifice that underpins both public and private selves. Here, Malcolm turns her gimlet eye on her own life, examining twelve family photographs to construct a memoir from camera-caught moments, each of which pose questions of their own. She begins with the picture of a morose young girl on a train, leaving Prague at the age of five in 1939. From there we follow her to the Czech enclave of Yorkville in Manhattan, where her father, a psychiatrist and neurologist, and her mother, an attorney from a bourgeois family, traded their bohemian, Dada-inflected lives for the ambitions of middle-class America. From her early, fitful loves to evenings at the old Metropolitan Opera House to her fascination with what it might mean to be a "bad girl," Malcolm assembles a composite portrait of a New York childhood, one that never escaped the tug of Europe and the mysteries of fate and family. Later, Malcolm delves into her marriage to Gardner Botsford, the world of William Shawn's New Yorker, and the libel trial that led her to become a character in her own drama. Displaying the sharp wit and astute commentary that are Malcolmian trademarks, this brief volume develops into a memoir like no other.