Dass alte Gewissheiten schwinden, dass die Welt sich schneller ändert, als er es für möglich gehalten hätte, wird Misslinger ausgerechnet in den USA klar, dem Ort, der für ihn immer noch für Freiheit und eine bessere Zukunft steht. Hier verschwimmen die Grenzen von Traum und Wirklichkeit, und Misslinger realisiert, dass ihm sein Leben längst entglitten ist.

In seinem grandiosen literarischen Debüt erzählt Jakob Augstein eindringlich von einem Mann unserer Zeit, deren Konturen zwischen politischen Umbrüchen, neuen Ideen und alten Bedrohungen immer schwerer auszumachen sind.

In seinem grandiosen literarischen Debüt erzählt Jakob Augstein eindringlich von einem Mann unserer Zeit, deren Konturen zwischen politischen Umbrüchen, neuen Ideen und alten Bedrohungen immer schwerer auszumachen sind.

»Hier wird das, was bis dahin ein eher sehr sachlicher und sehr politischer Thesen-Roman war, nun plötzlich spielerisch-mysteriös. [...] Das alles ist klug und durchdacht.« Iserlohner Kreisanzeiger 20220121

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Rezensent Paul Jandl hält Jakob Augsteins Roman nicht mal für ganz schlecht. Den biederen politischen Alltag, das Verpuffen der Ideale, den Ehrgeiz der Akteure - all das verhandelt der Autor laut Jandl auf durchaus "veritable" Weise. Dass er dabei die Realität streift, genauer die FDP und ihren Vorsitzenden, geht für Jandl in Ordnung. Die Geschichte des Scheiterns (privat und beruflich) eines politischen Aufsteigers erzählt Augstein aber letztlich doch zu unspektakulär, als dass der Rezensent das Buch guten Gewissens empfehlen könnte.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Die Freiheit natürlich

Von diesem Debütanten hat man schon gehört: Ein Spaziergang im Berliner Zoo mit Jakob Augstein,

der gerade seinen ersten Roman „Strömung“ geschrieben hat, die Geschichte eines Politikers auf Abwegen

VON MARIE SCHMIDT

Nachts schneit es in Berlin, es folgt ein eisig strahlender Morgen. Jakob Augstein hat Karten für den Zoo besorgt. Er trägt überwiegend Dunkelblau, zieht die Schultern hoch unter Wollmantel, Schal und Mütze. Winterschlafstimmung bei den Tieren: Nur ab und zu tauchen im Hintergrund des in gemächlichem Spaziertempo verlaufenden Gesprächs über eine neue Phase im Leben des Publizisten ein paar Gämsen auf, ein zur Statue erstarrter Vogel Strauß, sich in der Sonne dehnende Seehunde.

Gerade ist Augsteins Debüt erschienen, das hört sich lustig an bei einem so bekannten Journalisten, einer im vergangenen Jahrzehnt enorm präsenten Figur des öffentlichen Lebens. Aber er wirkt jetzt bescheiden erwartungsvoll, im Deutschlandfunk hat man ihn gerade sagen hören, er habe eine Weggabelung hinter sich. Wir gehen hier also mit einem neuen Schriftsteller das Büffelgehege entlang. Sein erster Roman heißt „Strömung“.

Von seiner alten Nervosität ist nichts mehr zu spüren: Als Autor der Spiegel-Kolumne „Im Zweifel links“, als Sparringspartner des Boulevardjournalisten Nikolaus Blome in der Gesprächssendung „Augstein und Blome“ auf Phoenix, als häufiger Gast politischer Talkshows wirkte Augstein oft, als könne ihn nichts so provozieren wie Konsens. Als sei es eine Frage der Redlichkeit oder Sportlichkeit, abweichende Positionen zu vertreten. Als er 2008 die Zeitung Der Freitag kaufte, hieß sie kurz darauf im Untertitel nicht mehr „Die Ost-West-Wochenzeitung“, sondern „Das Meinungsmedium“.

Und weil er eben nicht irgendein Journalist war, sondern der Sprecher der Erbengemeinschaft des Spiegel-Gründers Rudolf Augstein, also eine Person von gewissem öffentlichen Interesse, ersparte er sich mit seiner Streitbarkeit nichts. Nachdem er israelische Politik kommentiert hatte, erschien nach wochenlangen Debatten gar eine wissenschaftliche Studie darüber, ob und wie antisemitisch seine Wortwahl genau gewesen war. 2017 brachte seine Entscheidung, den zumindest idiosynkratisch zu nennenden Publizisten Jürgen Todenhöfer zum Herausgeber des Freitag zu machen, sein eigenes Haus schwer in Unruhe. Seine Kritik an inkonsistenter Corona-Politik rief zuletzt die Twitter-Kamarilla auf den Plan.

Seinen Twitter-Account hat er im Herbst 2020 gelöscht, Todenhöfer stieg schon 2018 beim Freitag wieder aus, und seit September 2019 steht unter dem Titelkopf nur noch „Die Wochenzeitung“. Etwa zur gleichen Zeit schrieb Augstein von seinem Verdacht, die allgemeine Empörungsbereitschaft verhindere politische Veränderung, und das war die letzte Folge seiner Spiegel-Kolumnen. Das Impressum des Freitag führt ihn als einen von drei Chefredakteuren, aber er schreibe kaum noch und habe auch kein Büro mehr in der Redaktion, sagt er: „Ich kann nicht für andere Leute sprechen, aber ich werde im Kommentier-Geschäft nicht gut alt. Die Meinungsbereitschaft nimmt bei mir im Lauf der Zeit ab.“

Und da sei so eine Neugier, die lasse sich im Journalismus nicht befriedigen. Was in den Menschen vorgeht zum Beispiel, entzieht sich seiner Wirklichkeitsbeschreibung. Also wechselt Augstein ins Medium der Fiktion und möchte dabei bleiben, wie er sagt. In seinem Debütroman erzählt er von einem liberalen Politiker, dessen Ehe scheitert, dessen Karriere stockt, der aber endlich Parteivorsitzender werden möchte. Er besucht den Patriarchen der Partei in Bonn, der ihm zu einer denkwürdigen Rede rät. „Worüber soll ich reden, Walter?“, fragt er: „Worüber wohl, Franz. Über die Freiheit natürlich.“

Einige neckische Ähnlichkeit hat der Antiheld mit dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner. Es handele sich aber nicht um einen Schlüsselroman, erklärt der Autor, es komme nicht einmal drauf an, dass der Mann Politiker ist: „Es geht um Liebe, um Ehrgeiz und die Suche nach einer Verortung in der Welt.“ Seine Figur ist ein Typus: einer, der seinen Glauben an Freiheit, Markt und vor allem an sein persönliches Fortkommen nicht aufgeben will und am Ende vor den leeren Hüllen seiner Vorstellungen steht. Mit dem ersten Satz, den der sagt, wisse man, das wird schiefgehen, so Augstein. Der Satz heißt: „Lieber Walter, meine Damen und Herren, ich bin Franz Xaver Misslinger, und ich sage immer, bei mir hört das Scheitern mit dem Namen auf.“

Damit ist zumindest der Ton gesetzt, die mokant distanzierte Faszination der Erzählung für die gewöhnliche Tragödie eines Strebers. Eine Parabel sei sein Roman, sagt Augstein, die sich am Ende ins Märchenhafte auflöst. Misslinger lädt seine 16-jährige Tochter ein, mit ihm nach New York zu reisen. Dort will er seine Rede schreiben, an „den Quellen seines Glaubens“. Im Jahr 2016, ausgerechnet.

Die mit freundlichem Mitleid ihren Vater beobachtende Tochter übernimmt in Augsteins Romanparabel auf vielsagende Art die patriarchale Funktion, die der Bonner Walter in seiner Vergreisung nicht mehr erfüllt: indem sie nämlich das Urteil über ihren Vater spricht, mit ihrem überlegenen Wirklichkeitszugriff. „Der Typ ist so irre“, sagt sie, ohne dass der Name des Präsidentschaftskandidaten Donald Trump genannt würde: „Du willst einfach nicht, dass so einer Chef von Amerika wird, vom Westen, keine Ahnung, von allem, was Dir wichtig ist. Aber er wird es – weil alles, was Dir wichtig ist, ist im Arsch.“

„Ein Vaterroman ist es ja nicht“, sagt Augstein, und dass er deswegen jetzt manchmal Enttäuschung bei den Journalisten spürt, mit denen er spricht. Vermeiden lässt sich die Väter-Frage aber auch nicht, wenn Jakob Augstein beschließt, Schriftsteller zu werden. 2009 hat er der Öffentlichkeit bekannt gemacht, was er selbst nach dem Tod von Rudolf Augstein erfahren hatte: dass sein leiblicher Vater der Schriftsteller Martin Walser ist.

An therapeutischem Schreiben, am Ich-Sagen, am Autobiografischen habe er kein Interesse, sagt er, während ein verfrorenes Känguru im Berliner Zoo unter dem Jubel einer französischen Familie einen Snack nimmt. Bedauerlich, denn wenn Jakob Augstein seine Familiengeschichte schriebe, könnte das auch eine Art Intellektuellengeschichte der Bundesrepublik werden. Ganz stimmt es ja auch nicht. Genähert hat er sich dem schon einmal mit dem Gesprächsband „Das Leben wortwörtlich“ von 2017, in dem er als Sohn mit enormer Werkkenntnis und beteiligter Journalist Walser über dessen Leben befragt.

Das letzte Kapitel dieses Buches war womöglich Jakob Augsteins erster Versuch mit der Autofiktion. Dieses Gespräch hat er sich ausgedacht und hat es Martin Walser danach vorgelegt. Wenn der nicht einverstanden gewesen wäre, sagt er, hätte er das Buchprojekt abgesagt. „Die perfekte Lösung“, sei diese Form gewesen dafür, dass sie über manches nicht sprechen konnten: „Jakob“, sagt da der Vater zum Sohn, „ich fürchte, diese Wirklichkeit leistet den Worten Widerstand. Mir würde es leichter fallen, unsere Geschichte zu erfinden, als sie erlebt zu haben. Wir sind unser eigener Roman.“

Es folgt ein Dialog über die Frage, warum sie so spät zueinandergefunden haben, über die Verantwortung von Eltern und Kindern, ein zwischen Konstruktion und Wahrhaftigkeit flimmernder Text. Augstein, der seinem Vater das Buch über enorm großzügig das Wort gibt, lässt ihn am Ende eine – ausgedachte – Rückfrage stellen: „Aber dieses letzte Gespräch im Buch, das haben wir so nie geführt. Es hat so, wie du es hier aufschreibst, nicht stattgefunden. Du hast es dir beinahe ganz ausgedacht. Warum?“ Darauf gibt es keine Antwort mehr, und an der Stelle liegt die Erkenntnis wirklich nahe, dass entscheidende Beziehungen nur in der Fiktion zur Sprache kommen.

Er verstehe, dass man sich für die Väter interessiere, sagt Augstein vor Volièren, in denen sich im Januar kein Vögelchen rührt. Aber die prägende Figur für ihn sei doch die Mutter gewesen, gerade was die Literatur betrifft. Sie, die Übersetzerin Maria Carlsson, hat William Faulkner, Carson McCullers und vieles mehr übersetzt, vor allem das Werk von John Updike. „Am Abendessenstisch wurden Sätze aus ihrer Arbeit getestet und Vokabeln verglichen“, erzählt Augstein, die Bücher aus ihren Regalen habe er gelesen, nicht so sehr die einschüchternden Gesamtausgaben, aber die Briten, Amerikaner, Franzosen, die hinter ihrem Schreibtisch standen, Blaise Cendrars, Evelyn Waugh, Saul Bellow, auch Flaubert. Auf die Frage, was er heute lese, um sich in einen literarischen Ton einzuhören, zögert Augstein etwas und nennt dann Max Frisch.

Sein Roman „Strömung“ endet beziehungsreich auf Long Island, auf einer Landzunge, die Montauk gegenüberliegt. Dort gibt es eine Figur, die Max heißt, ein Schwarzer, der als eine Art Retter auftritt, „ein mit der Natur und dem Ort verwachsener Zauberer, das war so die Idee“, erklärt Augstein. Sein nächstes Buch werde weniger allegorisch, verspricht er, schon hundert Seiten gebe es davon. Es bleibt also erst mal bei Jakob Augstein, dem Schriftsteller. Er zitiert noch einen Satz aus Frischs „Montauk“: „Ich mache Erfahrungen nur noch, wenn ich schreibe.“ Und genau weiß man nicht, ob das aus Augsteins Mund eine Feststellung ist. Oder doch auch ein starker Wunsch.

„Die Meinungsbereitschaft

nimmt bei mir

im Lauf der Zeit ab.“

Er hat kein Interesse am

Ich-Sagen, am Autobiografischen.

Schade eigentlich

Er verstehe, dass man sich für die

Väter interessiert, aber die Mutter

sei doch prägender gewesen

Abschied vom Meinungsgeschäft: Jakob Augstein, 1967 in Hamburg geboren, möchte als Schriftsteller weitermachen.

Foto: Monika Skolimowska/picture alliance/dpa

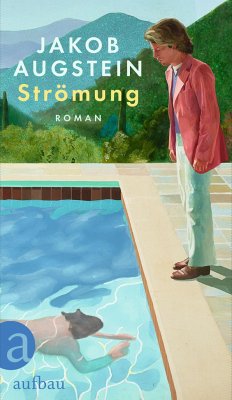

Jakob Augstein:

Strömung. Roman.

Aufbau, Berlin 2022.

301 Seiten, 22 Euro.

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Von diesem Debütanten hat man schon gehört: Ein Spaziergang im Berliner Zoo mit Jakob Augstein,

der gerade seinen ersten Roman „Strömung“ geschrieben hat, die Geschichte eines Politikers auf Abwegen

VON MARIE SCHMIDT

Nachts schneit es in Berlin, es folgt ein eisig strahlender Morgen. Jakob Augstein hat Karten für den Zoo besorgt. Er trägt überwiegend Dunkelblau, zieht die Schultern hoch unter Wollmantel, Schal und Mütze. Winterschlafstimmung bei den Tieren: Nur ab und zu tauchen im Hintergrund des in gemächlichem Spaziertempo verlaufenden Gesprächs über eine neue Phase im Leben des Publizisten ein paar Gämsen auf, ein zur Statue erstarrter Vogel Strauß, sich in der Sonne dehnende Seehunde.

Gerade ist Augsteins Debüt erschienen, das hört sich lustig an bei einem so bekannten Journalisten, einer im vergangenen Jahrzehnt enorm präsenten Figur des öffentlichen Lebens. Aber er wirkt jetzt bescheiden erwartungsvoll, im Deutschlandfunk hat man ihn gerade sagen hören, er habe eine Weggabelung hinter sich. Wir gehen hier also mit einem neuen Schriftsteller das Büffelgehege entlang. Sein erster Roman heißt „Strömung“.

Von seiner alten Nervosität ist nichts mehr zu spüren: Als Autor der Spiegel-Kolumne „Im Zweifel links“, als Sparringspartner des Boulevardjournalisten Nikolaus Blome in der Gesprächssendung „Augstein und Blome“ auf Phoenix, als häufiger Gast politischer Talkshows wirkte Augstein oft, als könne ihn nichts so provozieren wie Konsens. Als sei es eine Frage der Redlichkeit oder Sportlichkeit, abweichende Positionen zu vertreten. Als er 2008 die Zeitung Der Freitag kaufte, hieß sie kurz darauf im Untertitel nicht mehr „Die Ost-West-Wochenzeitung“, sondern „Das Meinungsmedium“.

Und weil er eben nicht irgendein Journalist war, sondern der Sprecher der Erbengemeinschaft des Spiegel-Gründers Rudolf Augstein, also eine Person von gewissem öffentlichen Interesse, ersparte er sich mit seiner Streitbarkeit nichts. Nachdem er israelische Politik kommentiert hatte, erschien nach wochenlangen Debatten gar eine wissenschaftliche Studie darüber, ob und wie antisemitisch seine Wortwahl genau gewesen war. 2017 brachte seine Entscheidung, den zumindest idiosynkratisch zu nennenden Publizisten Jürgen Todenhöfer zum Herausgeber des Freitag zu machen, sein eigenes Haus schwer in Unruhe. Seine Kritik an inkonsistenter Corona-Politik rief zuletzt die Twitter-Kamarilla auf den Plan.

Seinen Twitter-Account hat er im Herbst 2020 gelöscht, Todenhöfer stieg schon 2018 beim Freitag wieder aus, und seit September 2019 steht unter dem Titelkopf nur noch „Die Wochenzeitung“. Etwa zur gleichen Zeit schrieb Augstein von seinem Verdacht, die allgemeine Empörungsbereitschaft verhindere politische Veränderung, und das war die letzte Folge seiner Spiegel-Kolumnen. Das Impressum des Freitag führt ihn als einen von drei Chefredakteuren, aber er schreibe kaum noch und habe auch kein Büro mehr in der Redaktion, sagt er: „Ich kann nicht für andere Leute sprechen, aber ich werde im Kommentier-Geschäft nicht gut alt. Die Meinungsbereitschaft nimmt bei mir im Lauf der Zeit ab.“

Und da sei so eine Neugier, die lasse sich im Journalismus nicht befriedigen. Was in den Menschen vorgeht zum Beispiel, entzieht sich seiner Wirklichkeitsbeschreibung. Also wechselt Augstein ins Medium der Fiktion und möchte dabei bleiben, wie er sagt. In seinem Debütroman erzählt er von einem liberalen Politiker, dessen Ehe scheitert, dessen Karriere stockt, der aber endlich Parteivorsitzender werden möchte. Er besucht den Patriarchen der Partei in Bonn, der ihm zu einer denkwürdigen Rede rät. „Worüber soll ich reden, Walter?“, fragt er: „Worüber wohl, Franz. Über die Freiheit natürlich.“

Einige neckische Ähnlichkeit hat der Antiheld mit dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner. Es handele sich aber nicht um einen Schlüsselroman, erklärt der Autor, es komme nicht einmal drauf an, dass der Mann Politiker ist: „Es geht um Liebe, um Ehrgeiz und die Suche nach einer Verortung in der Welt.“ Seine Figur ist ein Typus: einer, der seinen Glauben an Freiheit, Markt und vor allem an sein persönliches Fortkommen nicht aufgeben will und am Ende vor den leeren Hüllen seiner Vorstellungen steht. Mit dem ersten Satz, den der sagt, wisse man, das wird schiefgehen, so Augstein. Der Satz heißt: „Lieber Walter, meine Damen und Herren, ich bin Franz Xaver Misslinger, und ich sage immer, bei mir hört das Scheitern mit dem Namen auf.“

Damit ist zumindest der Ton gesetzt, die mokant distanzierte Faszination der Erzählung für die gewöhnliche Tragödie eines Strebers. Eine Parabel sei sein Roman, sagt Augstein, die sich am Ende ins Märchenhafte auflöst. Misslinger lädt seine 16-jährige Tochter ein, mit ihm nach New York zu reisen. Dort will er seine Rede schreiben, an „den Quellen seines Glaubens“. Im Jahr 2016, ausgerechnet.

Die mit freundlichem Mitleid ihren Vater beobachtende Tochter übernimmt in Augsteins Romanparabel auf vielsagende Art die patriarchale Funktion, die der Bonner Walter in seiner Vergreisung nicht mehr erfüllt: indem sie nämlich das Urteil über ihren Vater spricht, mit ihrem überlegenen Wirklichkeitszugriff. „Der Typ ist so irre“, sagt sie, ohne dass der Name des Präsidentschaftskandidaten Donald Trump genannt würde: „Du willst einfach nicht, dass so einer Chef von Amerika wird, vom Westen, keine Ahnung, von allem, was Dir wichtig ist. Aber er wird es – weil alles, was Dir wichtig ist, ist im Arsch.“

„Ein Vaterroman ist es ja nicht“, sagt Augstein, und dass er deswegen jetzt manchmal Enttäuschung bei den Journalisten spürt, mit denen er spricht. Vermeiden lässt sich die Väter-Frage aber auch nicht, wenn Jakob Augstein beschließt, Schriftsteller zu werden. 2009 hat er der Öffentlichkeit bekannt gemacht, was er selbst nach dem Tod von Rudolf Augstein erfahren hatte: dass sein leiblicher Vater der Schriftsteller Martin Walser ist.

An therapeutischem Schreiben, am Ich-Sagen, am Autobiografischen habe er kein Interesse, sagt er, während ein verfrorenes Känguru im Berliner Zoo unter dem Jubel einer französischen Familie einen Snack nimmt. Bedauerlich, denn wenn Jakob Augstein seine Familiengeschichte schriebe, könnte das auch eine Art Intellektuellengeschichte der Bundesrepublik werden. Ganz stimmt es ja auch nicht. Genähert hat er sich dem schon einmal mit dem Gesprächsband „Das Leben wortwörtlich“ von 2017, in dem er als Sohn mit enormer Werkkenntnis und beteiligter Journalist Walser über dessen Leben befragt.

Das letzte Kapitel dieses Buches war womöglich Jakob Augsteins erster Versuch mit der Autofiktion. Dieses Gespräch hat er sich ausgedacht und hat es Martin Walser danach vorgelegt. Wenn der nicht einverstanden gewesen wäre, sagt er, hätte er das Buchprojekt abgesagt. „Die perfekte Lösung“, sei diese Form gewesen dafür, dass sie über manches nicht sprechen konnten: „Jakob“, sagt da der Vater zum Sohn, „ich fürchte, diese Wirklichkeit leistet den Worten Widerstand. Mir würde es leichter fallen, unsere Geschichte zu erfinden, als sie erlebt zu haben. Wir sind unser eigener Roman.“

Es folgt ein Dialog über die Frage, warum sie so spät zueinandergefunden haben, über die Verantwortung von Eltern und Kindern, ein zwischen Konstruktion und Wahrhaftigkeit flimmernder Text. Augstein, der seinem Vater das Buch über enorm großzügig das Wort gibt, lässt ihn am Ende eine – ausgedachte – Rückfrage stellen: „Aber dieses letzte Gespräch im Buch, das haben wir so nie geführt. Es hat so, wie du es hier aufschreibst, nicht stattgefunden. Du hast es dir beinahe ganz ausgedacht. Warum?“ Darauf gibt es keine Antwort mehr, und an der Stelle liegt die Erkenntnis wirklich nahe, dass entscheidende Beziehungen nur in der Fiktion zur Sprache kommen.

Er verstehe, dass man sich für die Väter interessiere, sagt Augstein vor Volièren, in denen sich im Januar kein Vögelchen rührt. Aber die prägende Figur für ihn sei doch die Mutter gewesen, gerade was die Literatur betrifft. Sie, die Übersetzerin Maria Carlsson, hat William Faulkner, Carson McCullers und vieles mehr übersetzt, vor allem das Werk von John Updike. „Am Abendessenstisch wurden Sätze aus ihrer Arbeit getestet und Vokabeln verglichen“, erzählt Augstein, die Bücher aus ihren Regalen habe er gelesen, nicht so sehr die einschüchternden Gesamtausgaben, aber die Briten, Amerikaner, Franzosen, die hinter ihrem Schreibtisch standen, Blaise Cendrars, Evelyn Waugh, Saul Bellow, auch Flaubert. Auf die Frage, was er heute lese, um sich in einen literarischen Ton einzuhören, zögert Augstein etwas und nennt dann Max Frisch.

Sein Roman „Strömung“ endet beziehungsreich auf Long Island, auf einer Landzunge, die Montauk gegenüberliegt. Dort gibt es eine Figur, die Max heißt, ein Schwarzer, der als eine Art Retter auftritt, „ein mit der Natur und dem Ort verwachsener Zauberer, das war so die Idee“, erklärt Augstein. Sein nächstes Buch werde weniger allegorisch, verspricht er, schon hundert Seiten gebe es davon. Es bleibt also erst mal bei Jakob Augstein, dem Schriftsteller. Er zitiert noch einen Satz aus Frischs „Montauk“: „Ich mache Erfahrungen nur noch, wenn ich schreibe.“ Und genau weiß man nicht, ob das aus Augsteins Mund eine Feststellung ist. Oder doch auch ein starker Wunsch.

„Die Meinungsbereitschaft

nimmt bei mir

im Lauf der Zeit ab.“

Er hat kein Interesse am

Ich-Sagen, am Autobiografischen.

Schade eigentlich

Er verstehe, dass man sich für die

Väter interessiert, aber die Mutter

sei doch prägender gewesen

Abschied vom Meinungsgeschäft: Jakob Augstein, 1967 in Hamburg geboren, möchte als Schriftsteller weitermachen.

Foto: Monika Skolimowska/picture alliance/dpa

Jakob Augstein:

Strömung. Roman.

Aufbau, Berlin 2022.

301 Seiten, 22 Euro.

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de