James Lee Burke

Broschiertes Buch

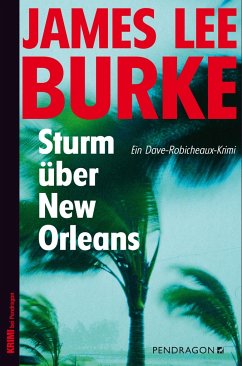

Sturm über New Orleans / Dave Robicheaux Bd.16

Ein Dave-Robicheaux-Krimi

Übersetzung: Schmidt, Georg

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Hurrikan Katrina trifft New Orleans mit voller Wucht. In der überfluteten Stadt treiben Leichen umher, und die Menschen versuchen panisch, ihr Hab und Gut zu retten. Die Häuser sind verlassen, der Strom ist weg und keine Spur mehr von Recht und Ordnung. Ein tiefer Graben des Misstrauens trennt die weiße und die schwarze Bevölkerung, während Hilfe der Behörden auf sich warten lässt. Inmitten dieses Szenarios soll Dave Robicheaux die Vergewaltigung an einem jungen Mädchen aufklären und einen verschwundenen Priester finden. Dabei müsste er sich viel dringender um den Gründer einer Bür...

Hurrikan Katrina trifft New Orleans mit voller Wucht. In der überfluteten Stadt treiben Leichen umher, und die Menschen versuchen panisch, ihr Hab und Gut zu retten. Die Häuser sind verlassen, der Strom ist weg und keine Spur mehr von Recht und Ordnung. Ein tiefer Graben des Misstrauens trennt die weiße und die schwarze Bevölkerung, während Hilfe der Behörden auf sich warten lässt. Inmitten dieses Szenarios soll Dave Robicheaux die Vergewaltigung an einem jungen Mädchen aufklären und einen verschwundenen Priester finden. Dabei müsste er sich viel dringender um den Gründer einer Bürgerwehr kümmern, der wesentlich gefährlicher ist als die vielen Verbrecher, die damit beschäftigt sind, die Stadt zu plündern.

James Lee Burke, 1936 in Louisiana geboren, wurde bereits Ende der Sechzigerjahre von der Literaturkritik als neue Stimme aus dem Süden gefeiert. Nach drei erfolgreichen Romanen wandte er sich Mitte der Achtzigerjahre dem Kriminalroman zu, in dem er die unvergleichliche Atmosphäre von New Orleans mit packenden Storys verband. Burke wurde als einer von wenigen Autoren dreimal mit dem Edgar-Allan-Poe-Preis für den besten Kriminalroman des Jahres ausgezeichnet, zuletzt 2024 für 'Im Süden'. 2015 erhielt er für 'Regengötter' den Deutschen Krimi Preis. Er lebt in Missoula, Montana.

Produktdetails

- Heyne Bücher Bd.67716

- Verlag: Heyne

- Originaltitel: The Tin Roof Blowdown

- Erstmals im TB

- Seitenzahl: 576

- Erscheinungstermin: 9. Januar 2017

- Deutsch

- Abmessung: 188mm x 119mm x 43mm

- Gewicht: 421g

- ISBN-13: 9783453677166

- ISBN-10: 3453677161

- Artikelnr.: 44941972

Herstellerkennzeichnung

Heyne Taschenbuch

Neumarkter Straße 28

81673 München

produktsicherheit@penguinrandomhouse.de

Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension

Mit seinem Krimi "Sturm über New Orleans" schlägt James Lee Burke tief in "die Kerbe eines pervertierten Moralismus", berichtet Tobias Gohlis. Vor der Kulisse des von Katrina verheerten New Orleans lässt Burke vier schwarze Amerikaner einen krebskranken Priester töten, der ertrinkende Gemeindemitglieder retten wollte, und gibt, nachdem er zwei der Täter auf der Flucht sterben lässt, den anderen die Chance, sich zu ändern und Abbitte zu leisten, fasst der Rezensent zusammen. Am Ende dürfen sie sich sogar mit den Opfern aussöhnen, verrät Gohlis noch.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

August 2005. Der Hurrikan Katrina, eine der verheerendsten Naturkatastrophen in der Geschichte der Vereinigten Staaten, hat die Stadt New Orleans zerstört. Die Stadt ist überflutet, unzählige Menschen sind gestorben. In den Trümmern und verlassenen Häusern treiben …

Mehr

August 2005. Der Hurrikan Katrina, eine der verheerendsten Naturkatastrophen in der Geschichte der Vereinigten Staaten, hat die Stadt New Orleans zerstört. Die Stadt ist überflutet, unzählige Menschen sind gestorben. In den Trümmern und verlassenen Häusern treiben Plünderer ihr Unwesen, in den gefluteten Straßen herrscht Gesetzlosigkeit. Schwelender Rassismus bricht allerorten auf, die Polizei ist hoffnungslos überfordert. Grund genug für eine selbst ernannte Bürgerwehr, das Gesetz selber in die Hand zu nehmen. Eines Nachts fallen wieder mal Schüsse und ein siebzehnjähriger Schwarzer ohne Vorstrafen stirbt. In unmittelbarer Nähe zu dem Haus einer weißen Familie, deren Tochter nach der Vergewaltigung durch mehrere Schwarze traumatisiert ist. Ein simpler Fall von Selbstjustiz? Cop Dave Robicheaux schaut genauer hin…

Dieser Krimi ist kein Wohlfühlbuch, er ist hart und brutal. Das beginnt schon bei der Schilderung des Szenarios. Katrina ist zwar viele Jahre her, trotzdem habe ich noch die Fernsehbilder präsent. Die allerdings durch die Wortgewalt der Beschreibungen im Buch noch mal enorm verstärkt werden. Ein pures Albtraum-Szenario, man kann es nicht anders ausdrücken.

Den Leser erfasst Zorn, ganz klar tritt hervor, wie die Opfer – vor allem die ohnehin schon ärmsten unter ihnen – im Stich gelassen werden. Fassungslos liest man von vergeblich auf Hilfe wartenden Menschen. Dass vor diesem Hintergrund Verbrechen und Gewalt blühen, wundert nicht, aber in seinem Ausmaß und der drastischen Darstellung schockiert es schon. Sensible Gemüter sollten besser die Finger von diesem Buch lassen.

Die Protagonisten scheinen alle gegen persönliche Dämonen zu kämpfen. Dave Robicheaux ist ein traumatisierter Vietnam-Veteran und trockener Alkoholiker. Sein Freund Clete war mal sein Kollege, musste aber den Polizeidienst verlassen und arbeitet jetzt als eine Art Privatermittler. Er ist sensibel aber aggressiv, engagiert aber unbeherrscht und nach meiner Einschätzung aktiver Alkoholiker oder auf dem Weg, einer zu werden. Die Guten haben mächtig schlechte Seiten, die Bösen unterscheiden sich im Grad ihrer Grausamkeit, doch auch bei ihnen wird ein Blick hinter die Fassade gewagt, nach den möglichen Ursachen ihres verkorksten Lebenswegs gefragt. Darin steckt gleichzeitig eine Menge Gesellschaftskritik, mindestens bei einem der Bösen war ich am Ende geneigt zu glauben, dass sein Leben unter günstigeren Startbedingungen einen anderen Weg genommen hätte. Ich merkte, wie sich beim Lesen meine Empfindungen wandelten. Beispiel: Vier Plünderer nehmen ausgerechnet das Haus eines Unterweltbosses auseinander. Über die Plünderer erfährt der Leser, dass sie einige wirklich schwere und grausame Verbrechen begangen haben. Da schleicht sich ein fieser kleiner Gedanke in der Art von „Jungs, dieses Mal werdet ihr nicht ungeschoren davonkommen“ ein. Aber wenn es dann so weit ist, kommt fast Mitleid auf. Wie gesagt, der Grad der Grausamkeit macht den Unterschied. Man darf auch nicht darauf hoffen, dass am Ende alles gut ist. Dafür steckt viel zu viel Realismus in der Handlung und die wirkliche Welt ist oftmals keine nette.

Es sind altbekannte Themen, die hier aufgebracht werden, Themen wie Gerechtigkeit, Rache, Vergebung und Schuld. Der Leser kommt nicht umhin, sich unangenehme Fragen zu stellen, die berühmten „was würde ich tun“ Fragen. Recht und Gerechtigkeit sind nun mal nicht immer eins. Und wenn es um die eigenen Kinder geht, übernehmen gerne Urinstinkte die Steuerung menschlichen Handelns.

Ich mag Bücher, die einen als Leser vor solche gedanklichen Herausforderungen stellen. Trotzdem brauchte ich ein wenig, bis ich in der Handlung war, der Einstieg war manchmal verwirrend. Dazu trugen sicher der Umgangston und die vielen benutzten Slangausdrücke bei, deren Übersetzung nicht immer nahelag. Auch für die mehreren Erzählstränge benötigte ich eine kurze Orientierungszeit, nachdem das geschafft war, hat mich das Buch aber wirklich gefesselt.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Seit dem großen Erfolg des im Herbst 2014 in der deutschen Übersetzung erschienenen Thrillers „Regengötter“ ist James Lee Burke wieder in den Fokus der Leser gerückt. Nun erinnert man sich auch wieder an die Robicheaux-Reihe des amerikanischen Autors, die lange Zeit …

Mehr

Seit dem großen Erfolg des im Herbst 2014 in der deutschen Übersetzung erschienenen Thrillers „Regengötter“ ist James Lee Burke wieder in den Fokus der Leser gerückt. Nun erinnert man sich auch wieder an die Robicheaux-Reihe des amerikanischen Autors, die lange Zeit nicht mehr übersetzt wurde. Im Pendragon Verlag ist nun „Sturm über New Orleans“ erschienen (im Original aus dem Jahr 2007), in dem Burke die Ereignisse rund um Hurrikan Katrina literarisch verarbeitet.

„Was damals in New Orleans geschah, das war nicht nur eine Naturkatastrophe, das war das größte Versagen einer Regierung, der denkbar größte Verrat an der eigenen Bevölkerung. Es war ein Verbrechen. Eine nationale Schande. Eine Wunde, die in den Geschichtsbüchern auf immer festgehalten bleiben wird.“ Diese Zeilen hat James Lee Burke geschrieben, und man merkt dem Roman die Wut und Verbitterung deutlich an.

Es ist nichts mehr zu spüren von der Schönheit New Orleans‘ und des Lousiana Bayous, denn die Gegend ist überflutet, zerstört und versinkt im Schlamm. Es fehlt an allem und die Hilfsmaßnahmen von staatlicher Seite erschöpfen sich darin, den Superdome zu öffnen und die Menschen, die kein Obdach mehr haben, wie Vieh in dem Stadionrund zusammenzupferchen. Plünderer ziehen durch die verlassenen Häuser, von der Regierung bestellte Scharfschützen erschießen auf Verdacht Afroamerikaner, New Orleans ist ein recht- und gesetzloser Raum, der Apokalypse nah. Und in diesem Chaos soll Dave Robicheaux für Recht und Ordnung sorgen, ein Hohn angesichts der Zustände, wo es nur noch darum geht, die eigene Haut zu retten.

Es sind verschiedene Erzählstränge, die Burke in „Sturm über New Orleans“ zu einem Kaleidoskop der Katastrophe zusammenführt, denn alles hängt mit allem zusammen. Was aber am meisten beeindruckt, sind die Schilderungen der verwüsteten Metropole und die Verzweiflung der Menschen, die in jeder Zeile zu spüren ist. Lediglich Dave Eggers beschreibt dies in seinem Roman „Zeitoun“ ähnlich intensiv.

„Sturm über New Orleans“ bietet ein spannendes Leseerlebnis mit jeder Menge Sozialkritik – dafür gibt es eine nachdrückliche Leseempfehlung meinerseits!

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für

Entdecke weitere interessante Produkte

Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote