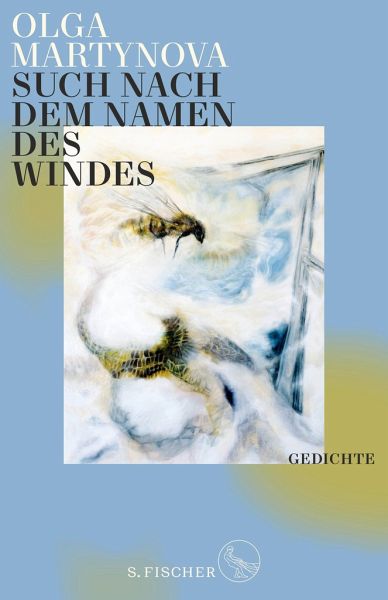

Such nach dem Namen des Windes

Gedichte

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Gedichte sind Flaschenpost, das wissen wir seit Mandelstam und Celan. Diese Post ist Gesang und Gebet, Protokoll und Analyse. Im Idealfall spricht sie aus, was sonst ungesagt und ausgegrenzt bleibt. Olga Martynova arbeitet als Lyrikerin im Bewusstsein des reichen Erbes, das die avantgardistische Kunst des 20. Jahrhunderts hinterlassen hat. Zugleich gibt sie ältere Traditionen nicht preis und bezieht sich etwa mit Dantes »Commedia« auf eine der Hauptquellen der europäischen Poesie, die aus der Trauer um eine gestorbene Frau entstand.Olga Martynovas Gedichte lassen Raum für Trauer und Krieg...

Gedichte sind Flaschenpost, das wissen wir seit Mandelstam und Celan. Diese Post ist Gesang und Gebet, Protokoll und Analyse. Im Idealfall spricht sie aus, was sonst ungesagt und ausgegrenzt bleibt. Olga Martynova arbeitet als Lyrikerin im Bewusstsein des reichen Erbes, das die avantgardistische Kunst des 20. Jahrhunderts hinterlassen hat. Zugleich gibt sie ältere Traditionen nicht preis und bezieht sich etwa mit Dantes »Commedia« auf eine der Hauptquellen der europäischen Poesie, die aus der Trauer um eine gestorbene Frau entstand.

Olga Martynovas Gedichte lassen Raum für Trauer und Krieg, für Befragung und Wut, aber auch für das Alltägliche und die Bewunderung der Welt. Vom Ende der neunziger Jahre an hat sie ihre Prosa auf Deutsch, ihre Gedichte auf Russisch geschrieben. Seit dem Tod ihres Mannes, des Dichters Oleg Jurjew, schreibt sie nicht mehr in russischer Sprache.

Olga Martynovas Gedichte lassen Raum für Trauer und Krieg, für Befragung und Wut, aber auch für das Alltägliche und die Bewunderung der Welt. Vom Ende der neunziger Jahre an hat sie ihre Prosa auf Deutsch, ihre Gedichte auf Russisch geschrieben. Seit dem Tod ihres Mannes, des Dichters Oleg Jurjew, schreibt sie nicht mehr in russischer Sprache.