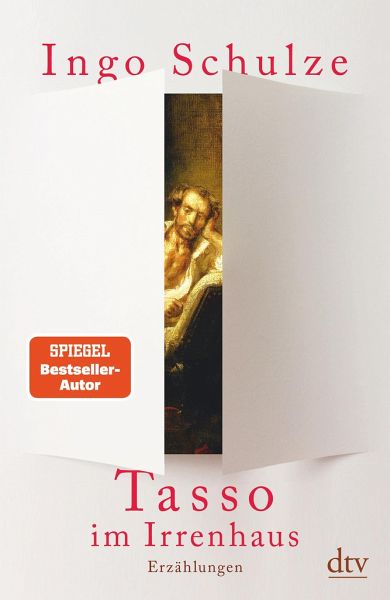

Tasso im Irrenhaus

Erzählungen

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Drei Geschichten über die Kunst, das Leben und die verrückte bürgerliche GesellschaftEin Schriftsteller-Dissident flieht aus der Öffentlichkeit, um sein Leben zu retten. In der Installation 'Das Deutschlandgerät' findet er ein Muster, um die Gegenwart zu deuten.»Immer wenn man etwas weiß, gibt es gleich wieder etwas, das man nicht weiß.« Mit dieser Behauptung verwickelt ein Schweizer Verleger unseren Erzähler vor Delacroix' 'Tasso im Irrenhaus' in ein ambivalentes Gespräch, das für einen Moment seltener Klarheit sorgt.Und in einem Berliner Hospiz hält der Maler Grützke fröhlich ...

Drei Geschichten über die Kunst, das Leben und die verrückte bürgerliche Gesellschaft

Ein Schriftsteller-Dissident flieht aus der Öffentlichkeit, um sein Leben zu retten. In der Installation 'Das Deutschlandgerät' findet er ein Muster, um die Gegenwart zu deuten.

»Immer wenn man etwas weiß, gibt es gleich wieder etwas, das man nicht weiß.« Mit dieser Behauptung verwickelt ein Schweizer Verleger unseren Erzähler vor Delacroix' 'Tasso im Irrenhaus' in ein ambivalentes Gespräch, das für einen Moment seltener Klarheit sorgt.

Und in einem Berliner Hospiz hält der Maler Grützke fröhlich Hof, womit er die ängstlichen Besucher überrascht und ihnen Stunden von glücklicher Intensität beschert.

Die Kunst und das Leben: tragisch und komisch, abgründig und heiter. Wirft uns das eine virtuos aus der Bahn, setzt uns die andere wieder aufs Gleis. Oder ist es umgekehrt?

Ein Schriftsteller-Dissident flieht aus der Öffentlichkeit, um sein Leben zu retten. In der Installation 'Das Deutschlandgerät' findet er ein Muster, um die Gegenwart zu deuten.

»Immer wenn man etwas weiß, gibt es gleich wieder etwas, das man nicht weiß.« Mit dieser Behauptung verwickelt ein Schweizer Verleger unseren Erzähler vor Delacroix' 'Tasso im Irrenhaus' in ein ambivalentes Gespräch, das für einen Moment seltener Klarheit sorgt.

Und in einem Berliner Hospiz hält der Maler Grützke fröhlich Hof, womit er die ängstlichen Besucher überrascht und ihnen Stunden von glücklicher Intensität beschert.

Die Kunst und das Leben: tragisch und komisch, abgründig und heiter. Wirft uns das eine virtuos aus der Bahn, setzt uns die andere wieder aufs Gleis. Oder ist es umgekehrt?