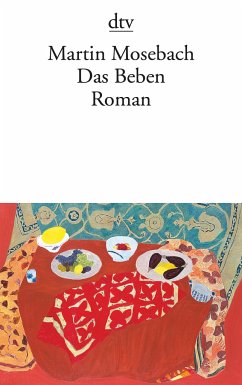

Martin Mosebach

Gebundenes Buch

Taube und Wildente

Roman "Ein unerhörtes Stück Literatur über Liebe, Kunst und Verrat samt glorioser Pointe." (Tobias Haberl, Süddeutsche Zeitung)

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

»Mosebachs Sprache ist ein farbiges Fest.« Michael MaarSprachgewaltig, bildstark, stimmungsvoll: Martin Mosebach, Spiegelbestsellerautor und Büchner-Preisträger, erzählt in diesem Roman einer Ehe, der zugleich der Roman eines Gemäldes ist, von Schuld und Versöhnung, Liebe und Verlust.Wie jedes Jahr verbringt die Familie Dalandt den Sommer auf ihrem Landsitz in der Provence. Die Hitze macht träge, in der Zypresse zirpen Zikaden, und jeden Morgen läuft die Hausherrin im Nachthemd durch den Garten zum Pförtnerhaus, wo der Verwalter sie erwartet. Ihr Mann ist durch eine eigene verhängni...

»Mosebachs Sprache ist ein farbiges Fest.« Michael Maar

Sprachgewaltig, bildstark, stimmungsvoll: Martin Mosebach, Spiegelbestsellerautor und Büchner-Preisträger, erzählt in diesem Roman einer Ehe, der zugleich der Roman eines Gemäldes ist, von Schuld und Versöhnung, Liebe und Verlust.

Wie jedes Jahr verbringt die Familie Dalandt den Sommer auf ihrem Landsitz in der Provence. Die Hitze macht träge, in der Zypresse zirpen Zikaden, und jeden Morgen läuft die Hausherrin im Nachthemd durch den Garten zum Pförtnerhaus, wo der Verwalter sie erwartet. Ihr Mann ist durch eine eigene verhängnisvolle Beziehung abgelenkt. Da entzündet sich ein Ehestreit an »Taube und Wildente«, einem Stillleben aus dem 19. Jahrhundert. Was hat es mit dem zinnoberroten Punkt in seinem Zentrum auf sich, macht der es nicht zu einem modernen Meisterwerk? Aber die Frau will es verkaufen, die Spannung zwischen beiden wächst.

Martin Mosebach, der menschliche Schwächen schildert wie kein zweiter, malt mit Wörtern. Ein flammender Roman über Kunst, Liebe und Verrat.

"Martin Mosebach ist ein spektakulär guter Erzähler." (Alexander Wasner, SWR 2 "Lesenswert")

Sprachgewaltig, bildstark, stimmungsvoll: Martin Mosebach, Spiegelbestsellerautor und Büchner-Preisträger, erzählt in diesem Roman einer Ehe, der zugleich der Roman eines Gemäldes ist, von Schuld und Versöhnung, Liebe und Verlust.

Wie jedes Jahr verbringt die Familie Dalandt den Sommer auf ihrem Landsitz in der Provence. Die Hitze macht träge, in der Zypresse zirpen Zikaden, und jeden Morgen läuft die Hausherrin im Nachthemd durch den Garten zum Pförtnerhaus, wo der Verwalter sie erwartet. Ihr Mann ist durch eine eigene verhängnisvolle Beziehung abgelenkt. Da entzündet sich ein Ehestreit an »Taube und Wildente«, einem Stillleben aus dem 19. Jahrhundert. Was hat es mit dem zinnoberroten Punkt in seinem Zentrum auf sich, macht der es nicht zu einem modernen Meisterwerk? Aber die Frau will es verkaufen, die Spannung zwischen beiden wächst.

Martin Mosebach, der menschliche Schwächen schildert wie kein zweiter, malt mit Wörtern. Ein flammender Roman über Kunst, Liebe und Verrat.

"Martin Mosebach ist ein spektakulär guter Erzähler." (Alexander Wasner, SWR 2 "Lesenswert")

Martin Mosebach, geboren 1951 in Frankfurt am Main, war zunächst Jurist, dann wandte er sich dem Schreiben zu. Seit 1983 veröffentlicht er Romane, dazu Erzählungen, Gedichte, Libretti und Essays über Kunst und Literatur, über Reisen, auch über religiöse, historische und politische Themen. Über die Jahre erhielt er zahlreiche Auszeichnungen und Preise, etwa den Kleist-Preis, den Großen Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, den Georg-Büchner-Preis und die Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt. Er ist Mitglied der Akademie für Sprache und Dichtung, der Deutschen Akademie der Künste in Berlin-Brandenburg sowie der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Zuletzt veröffentlichte er den Roman ¿Die Richtige¿. Er lebt in Frankfurt am Main.

Produktdetails

- Verlag: DTV

- 2. Aufl.

- Seitenzahl: 336

- Erscheinungstermin: 19. Oktober 2022

- Deutsch

- Abmessung: 213mm x 134mm x 25mm

- Gewicht: 426g

- ISBN-13: 9783423280006

- ISBN-10: 342328000X

- Artikelnr.: 63443659

Herstellerkennzeichnung

dtv Verlagsgesellschaft

Tumblingerstraße 21

80337 München

produktsicherheit@dtv.de

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Ein Kunstroman ist "Taube und Wildente", meint Rezensent Paul Jandl. Protagonist Ruprecht Dalandt hat eine Eingebung bezüglich eines Bildes, das sich ihm plötzlich als geniales Kunstwerk offenbart, erfahren wir, als eines, dessen Verkauf so einige figurative und tatsächliche Löcher stopfen könnte. Form, das Anschauliche, ist für Daland wie für Mosebach das Wesentliche an Kunst. Da gehts schon ins Metaphysische, meint Jandl leicht spöttisch. Wo die Form zerbricht, beginnt für beide "die Hölle des Unglaubens". Am Ende geht die ganze europäische Bürgerlichkeit in Flammen auf. Mosebachs Protagonisten scheinen es mit Haltung zu tragen, der Rezensent erkennt das nicht ohne Bewunderung an.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Himmel und Hölle, Leben und Kunst, Liebe und Ehe, Ethik und Ästhetik, Totem und Tabu: Der raffinierte Erzähler Mosebach weist in seinem Roman den Weg in eine andere Moderne. Richard Kämmerlings Die Welt, Literarische Welt 20221204

Martin Mosebach erzählt in "Taube und Wildente" von einem Rosenkrieg im Bildungsbürgermilieu, ohne Geschrei und Gewalt, der so subtil, aber deshalb umso bösartiger ist. Mosebach seziert die Psychologie seiner Figuren in der erlebten Rede bis in die feinsten …

Mehr

Martin Mosebach erzählt in "Taube und Wildente" von einem Rosenkrieg im Bildungsbürgermilieu, ohne Geschrei und Gewalt, der so subtil, aber deshalb umso bösartiger ist. Mosebach seziert die Psychologie seiner Figuren in der erlebten Rede bis in die feinsten Verästelungen und erinnert dabei an seinen Namensvetter vom Bodensee in dessen besten Zeiten. In einem fulminanten Schluss lässt er das Paar sich wieder näher kommen, weit entfernt von einem Happy end.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Klappentext:

„Wie jedes Jahr verbringt die Familie Dalandt den Sommer auf ihrem Landsitz in der Provence. Die Hitze macht träge, in der Zypresse zirpen Zikaden, und jeden Morgen läuft die Hausherrin im Nachthemd durch den Garten zum Pförtnerhaus, wo der Verwalter sie …

Mehr

Klappentext:

„Wie jedes Jahr verbringt die Familie Dalandt den Sommer auf ihrem Landsitz in der Provence. Die Hitze macht träge, in der Zypresse zirpen Zikaden, und jeden Morgen läuft die Hausherrin im Nachthemd durch den Garten zum Pförtnerhaus, wo der Verwalter sie erwartet. Ihr Mann ist durch eine eigene verhängnisvolle Beziehung abgelenkt. Da entzündet sich ein Ehestreit an »Taube und Wildente«, einem Stillleben aus dem 19. Jahrhundert. Was hat es mit dem zinnoberroten Punkt in seinem Zentrum auf sich, macht der es nicht zu einem modernen Meisterwerk? Aber die Frau will es verkaufen, die Spannung zwischen beiden wächst.“

Martin Mosebach hat ein ganz besonderes Gespür Menschen zu analysieren und zu beobachten mit all ihrem Handeln und Tun. Aber nicht nur Menschen - Mosebach führt den Leser gleich zu Beginn in eine recht morbide Situation. Ist das hilfreich für den Leser? Warum nicht! Gehört der Tod doch zum Leben dazu wie alles andere und diesen eigenwilligen Stil setzt Mosebach in allen Richtungen dieses Buch es fort. Egal ob Ausdruck, Grammatik und auch Rechtschreibung - alles unterliegt seinem Stil und ich muss zugeben, er fordert den Leser von den eigentlichen Regularien und Richtlinien abzuweichen und eben mal „anders“ zu denken, zu sehen. Das ist das Eine aber dann kommt ja auch noch der Inhalt dieses Werkes dazu welches man gern verstehen will. Mosebach lässt Figuren ausarten und tanzen zugleich. Mit seiner Sprache will er so viel mit den Figuren vollbringen, das es mir schwindelig wurde. Nochmal, den Faden hier nicht zu verlieren ist wahrhaftig eine Kunst! Apropos Kunst: diese kommt hier ebenfalls nicht zu knapp wie der Titel bereits andeutet. Der Titel stammt ursprünglich von dem Gemälde von Otto Scholderer „Tote Feldtaube und Wildente“. Man sollte sich die Mühe machen es in den Medien zu suchen und zu betrachten, Kunstliebhabern wird es auch so ein Begriff sein da das Bild 2018 verbrannt wurde. Was hat also dieses Bild mit dem entbrannten Streit der Hausherrin und ihrem Mann zu tun? Es ist ein besonderes Gemälde voller Feinheiten und Farbwahl aber es hat auch eine gewisse Mystik um sich und das nicht nur im Buch sondern auch in der Realität. Der Leser kann sich hierzu selbst seine Meinung bilden indem er schildert was er auf dem Bild sieht und was es mit ihm macht und dann eben mit der Geschichte hier übereinander legen. Jeder Leser wird hier anderes sehen genau wie eben mit jenem Bild! Der eine sieht den Tot, der andere sieht die Schönheit und Vergänglichkeit der Natur. Vielseitigkeit ist hier das Stichwort. Aber eben jener rote Punkt auf dem Gemälde. Dieser Punkt beschäftigte schon viele Menschen und eine Antwort wird wohl nur der Künstler selbst gehabt haben dafür. Wenn man aber mal von dem Gemälde Abstand nimmt und den Figuren im Buch zuschaut, erlebt man so vieles und wird des öfteren erschüttert sein oder gar verstört. Das Verhalten aller ist merkwürdig unterkühlt, seltsam, schwer in Worte zu fassen - genau wie das Gemälde selbst.

Fazit: Mosebach hat mit seinem ganz eigenen Stil „Taube und Wildente“ zu Papier gebracht - münzen Sie diese Aussage einerseits auf das Gemälde und auf die Geschichte. Als Kunstliebhaber muss man aufpassen nicht in den Welten des Buches und des Bildes zu versinken. Es fällt schwer hier dem roten Faden zu folgen da eben Mosebachs Stil so anders ist als gewöhnlich. Ich vergebe gute 3 Sterne aber mehr war nicht drin.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Taube und Wildente

Martin Mosebach

Farblos kommen die Personen daher, dabei ist die Sprache des Romans alles andere als grau, schwarz oder weiss: Poetisch und elegant schreibt Martin Mosebach über das Familientreffen in La Chaumière, in der französischen Provence, auf dem …

Mehr

Taube und Wildente

Martin Mosebach

Farblos kommen die Personen daher, dabei ist die Sprache des Romans alles andere als grau, schwarz oder weiss: Poetisch und elegant schreibt Martin Mosebach über das Familientreffen in La Chaumière, in der französischen Provence, auf dem traumhaften Anwesen, das einst Cornelius de Kesel gehörte. De Kesel, bereits verstorben, übergab sein Hab und Gut wohlweislich nicht seinen zwei Töchtern, sondern gründete vor seinem Tode eine Stiftung. Diese wird verwaltet, denn das Vermögen umfasst auch eine grosse Kunstsammlung.

Um diese Kunstsammlung geht es schlussendlich. Poetische Dialoge und Monologe füllen das Buch, das einzige was bleibt, sind bunte Beschreibungen der Bilder, der Rest bleibt grau.

Ein Kunstroman - eine Hommage an die Kunst, allerdings eine Verwirrung in meinem Kopf. Eine Handlung im klassischen Stil konnte ich nicht erkennen, eher eine Bildbetrachtung von Otto Scholderers „Tote Feldtaube und Wildente“ in Öl auf Leinwand, durchgeführt von einer illustren Gesellschaft.

2/ 5 für eine wunderbare Sprache. Leider war es nicht meins.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Ein ironischer Abstieg der gehobenen Bürgerlichkeit

Ein Roman der wahrlich sprachlich formvollendet ist. Ein Werk, dass Freude bereitet beim Lesen der Formulierung. Der Inhalt fast zweitrangig, wenn man Martin Mosebach zur Hand nimmt. Was er gut macht sind Charaktere zu formulieren, sie …

Mehr

Ein ironischer Abstieg der gehobenen Bürgerlichkeit

Ein Roman der wahrlich sprachlich formvollendet ist. Ein Werk, dass Freude bereitet beim Lesen der Formulierung. Der Inhalt fast zweitrangig, wenn man Martin Mosebach zur Hand nimmt. Was er gut macht sind Charaktere zu formulieren, sie lebendig werden zu lassen und dann in einem gesellschaftlichen Rahmen zu drapieren. Das macht er exzellent. Nur das große Ganze des Romans ist an der ein und anderen Stelle verzogen Aber das ist zu vernachlässigen, denn es ist eine Freude hier der Oberschicht beim Fallen zuzuschauen. Das deutsche Wort Schadenfreude passt äußerst trefflich.

Wir lernen die Erbin Majorie kennen, deren Vater De Kesel noch aus Kolonialzeiten viel Geld mit einem kongolesischen Bergwerk verdiente. Daraus ergab sich für sie ein sehr komfortables Leben mit Sommerresidenz in der Provence und einer Winterwohnung in Frankfurt am Main. Ihr Ehemann Ruprecht Dalandt genießt auch das Leben, aber wie seine Frau eher außerhalb der Ehe. Das Personal, wird unsäglich behandelt. Eine Szenerie an der ich nicht teilhaben wollen würde. An allen Ecken und Enden kracht es im moralischen Gebälk dieses Romans.

Es sei nur so viel verraten, dass Geld und Wohlstand endlich sind für diese reiche Familie und das Gemälde von Otto Schloderer „Taube und Wildente“ hier eine Schlüsselrolle einnimmt. Ohnehin ist der Roman gefüllt mit Kunstverstand.

Fazit: Ein Abstieg der oberen 10,000 herrlich beschrieben und literarisch umgesetzt.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für